金魚の繁殖は難しそうに見えて、環境を整えれば自宅の水槽でも十分可能です。

本記事では「金魚は卵をどこに産むのか」という基本から、卵の大きさや産卵前のお腹の様子、さらに産卵を成功させるための環境づくりまで詳しく紹介します。

これから繁殖を考えている方に役立つ情報をまとめました。

金魚は卵をどこに産むの?

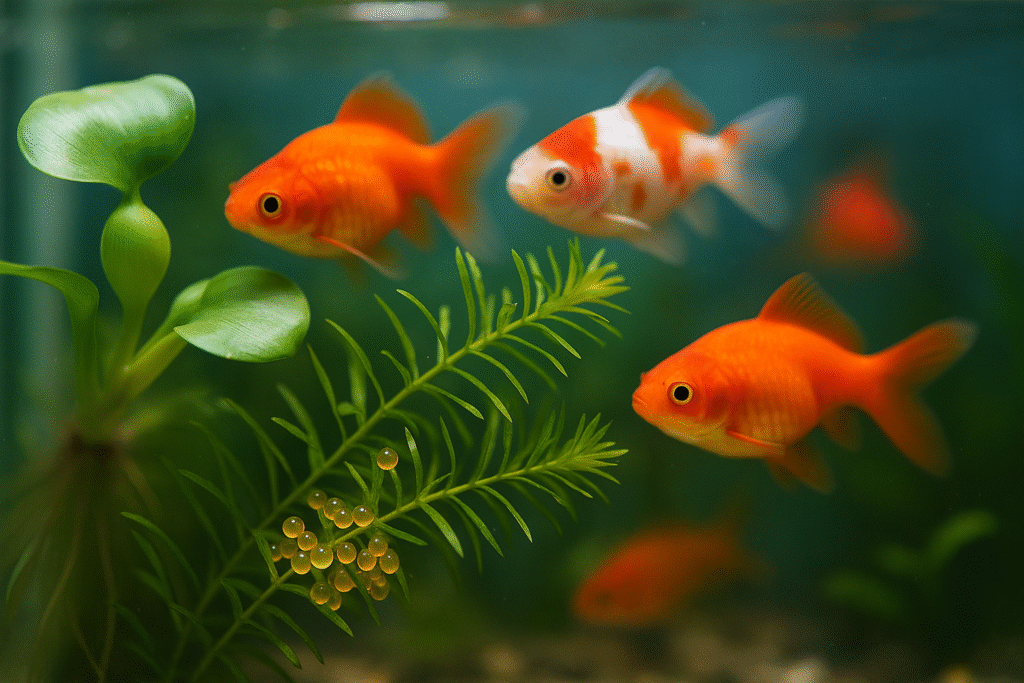

金魚は、水草の根や茎に一度に500~5000個の卵を産みつけます。

もし産卵したあと水槽を見てみると、たくさんの丸いつぶつぶがたくさんあるのでびっくりしますよ。

産みつける水草がないと、産卵しないという話を聞きます。

もし金魚に産卵させたいと思う方は水草を用意しましょう。

人口水草でも大丈夫ですよ。

また、メスの金魚のみを飼育していても産卵することがあります。

その卵は無精卵ですので孵化することがありません。

オスがいないとどうやっても受精しませんから。

その場合は掃除が少し大変ですが、そのままにしておけば金魚が卵を食べます。

もちろん食べ残すこともあるので、水質悪化防止のために掃除することが一番ですが、すこし位ならほっといても大丈夫です。

逆に孵化させて育てたい、という方は親の金魚から卵は隔離しましょう。

無精卵有精卵関係なく金魚が食べてしまいます。

金魚の卵を産ませるための環境づくり

金魚は本来、自然界では池や川の水草や石に卵を産みつけます。

そのため水槽内で繁殖を成功させるには、自然に近い環境を整えることが重要です。

ここでは水槽内で金魚が安心して卵を産める条件を詳しく見ていきましょう。

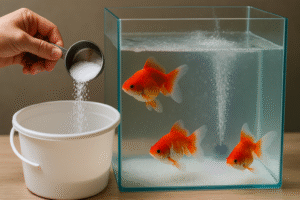

水草や産卵床を用意する

金魚は柔らかい葉や根に卵を絡めるように産みつけます。

アナカリスやホテイアオイといった水草が定番ですが、人工の産卵床やシュロ縄を浮かべるのも効果的です。

特に人工産卵床は掃除や管理がしやすく、稚魚の隔離にも向いています。

水温・日照管理で繁殖スイッチを入れる

金魚の産卵は春から初夏にかけて行われやすく、水温は18〜22℃前後が理想とされています。

急激な温度変化や日照時間の増加が繁殖の合図となることもあります。

水槽飼育の場合は、日照やライトの点灯時間を調整することで繁殖を促すことができます。

水槽の広さと隠れ場所を確保する

産卵を行うとき、金魚は激しく追尾行動を見せます。

その際に隠れ場所がないと、体力を消耗してメスが弱ってしまうこともあります。

水槽はできるだけ広く用意し、流木や水草の茂みを作ってあげると安全に産卵が行われやすくなります。

金魚の産卵床を手作りする方法

金魚の繁殖を考えるとき、自然に近い環境を整えることが大切です。

その一つが「産卵床」の準備。

市販品も便利ですが、自作すれば安く簡単に用意できます。

ここでは家庭でできる金魚の産卵床の手作り方法を紹介します。

シュロ縄や麻ひもで作る方法

古くから使われてきたのがシュロ縄を束ねて水中に沈める方法です。麻ひもでも代用でき、束ねて重しをつけるだけで金魚が卵を絡ませて産みつけてくれます。

自然素材は卵が付着しやすく、取り外して稚魚用の水槽へ移動させやすいのがメリットです。

人工草やスポンジを利用する方法

100均で売っている人工の水草やキッチン用スポンジを使っても立派な産卵床になります。

スポンジは細かく切って水に浮かべると卵が絡みやすく、清掃も簡単です。

人工草は水槽の景観を損なわず、再利用できるのが利点です。

水切りネットを利用

水切りネットは安価で入手しやすく、金魚の産卵床としても活用できます。

ネットの中にスポンジや細かく切った毛糸を入れ、重りをつけて水槽に沈めれば完成。

細かい繊維に卵が絡まりやすく、産卵後にそのままネットごと別水槽に移動できるので管理がしやすいのがメリットです。

掃除や交換も簡単で、使い捨てできる点も便利です。

ビニール紐を利用

ホームセンターなどで売られているビニール紐を細かく切って束ね、重りをつけて水槽に沈めると人工の水草のように利用できます。

表面がツルツルしているため、天然素材ほど卵の付着力は強くありませんが、束を広げてふんわりと沈めれば十分に産卵床の役割を果たします。

耐久性が高く繰り返し使えるため、コストを抑えたい方におすすめです。

手作り産卵床の注意点

素材によってはカビや腐敗の原因になることもあります。

使用前に必ず水洗いし、漂白剤や洗剤の成分が残らないよう注意しましょう。

また、産卵後は卵ごと別水槽に移すのが基本。

親魚と同じ水槽に置いておくと、すぐに食べられてしまうためです。

金魚の卵の見た目や大きさは?

産卵直後の卵の色は丸く、黄色っぽい透明な色をしています。

大きさは1ミリ程度、とても小さいですね。

初日は透明の丸い卵ですが、次の日からよく見ると変化していく姿がわかりますよ。

無精卵、有精卵で違いがあります。

無精卵の見た目

孵化しない無精卵は白く濁ったような色になります。

これは水カビによって白くなってしまった為です。

元々孵化しない無精卵ですが、卵自体がもう死んでしまっています。

この白カビ卵は腐敗が始まっていますので、食べさせることはせずに取り除きます。

人間も腐った食べ物を食べると調子が悪くなりますよね、それは金魚にも同じことが言えます。

有精卵

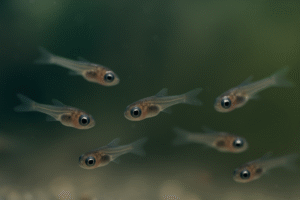

次に有精卵(孵化する卵)です。

2日たったころからよく見ると黒い物が中に入っていることがわかります。

これが金魚の稚魚です。

水温、水質にもよりますが、大体3日から1週間で孵化します。

産まれたばかりの稚魚は小さいのでまだ親と混泳は避けます。

水温が高いと早く孵化する、といいますが高すぎる水温は稚魚によくありません。

もしヒーターを使用しているようならば、20℃程度にしておきます。

焦らずじっくり待てば5日程度で孵化します。

金魚の産卵前のお腹の様子

寒いけど… ちょっと大きくなった⁉️

— 茶色い金魚マダオ■言■;)) (@nmaehata) January 31, 2021

お腹もムニュムニュして抱卵してる🎵 #金魚 #きんぎょ #キンギョ#goalfish #宇野系らんちゅう#瑪瑙らんちゅう pic.twitter.com/Iy2go8RVyI

産卵前の金魚はお腹に卵を抱えているため、下腹部がふっくらしています。

餌やりの前に金魚のしっぽに近い部分、肛門付近、下腹部に当たる場所を確認してみると膨らんでいることがあります。

お腹の横幅も出てきます。

それは金魚の雌が卵をもっている可能性が高いのです。

金魚の産卵の時期は春から秋にかけての温かい時期、この時期にお腹のふくらみが見られたら卵を持っていると思ってよいと思います。

まれにお腹がふくらむような病気もあります。

病気で膨らんでいる場合は全体的に大きくなったり、お腹のみが膨らむ、下の方に膨らみますので、よく観察してみましょう。

先ほども紹介しましたが、卵を持っている場合は肛門付近が横に膨らみます。

また、寒い時期にも関わらず膨らんでいるようでしたらこれも病気を疑いましょう。

また卵を持っている雌はお腹が重く動きにくいのか、水草の陰に隠れてじっとしていたり、動かないということが増えます。

明らかに病気を疑うような動きでなければ安心して見守りましょう。

人間も妊婦は安静に、優しくしてあげましょう、金魚も同様ですよ。

金魚は卵をどこに産む?【まとめ】

金魚は一度に多くの卵を産むため、環境さえ整えば繁殖は難しくありません。

卵の観察や孵化の過程は飼育の大きな楽しみになります。

これをきっかけに繁殖の知識を深め、他の記事で稚魚の育て方や水質管理の方法も参考にしてみてください。