ピンポンパールは寒い季節になると動きが鈍くなり、冬眠することもあります。

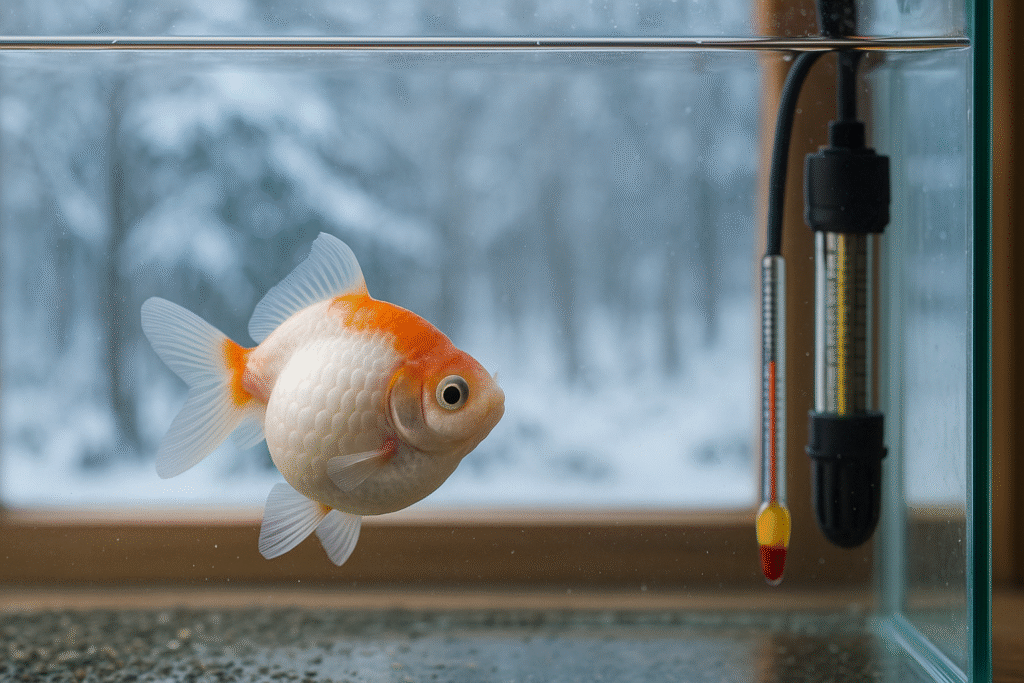

しかし、ヒーターを使えば冬眠させずに冬を越すことも可能です。

本記事では、冬眠させる方法とさせない方法、それぞれのメリット・デメリットを解説しながら、安全に冬を越すためのポイントを紹介します。

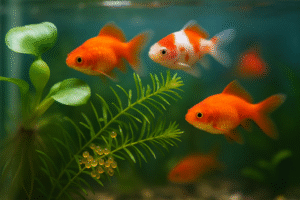

ピンポンパールは冬眠するの?

ピンポンパールが冬眠するかしないかは、飼育環境で異なります。

ピンポンパールは冬眠出来ます。

水温が下がっていると、ピンポンパールは冬眠状態になります。

ピンポンパールは、四季を感じれる生き物です。

暖かい春夏は活発化し、食欲も旺盛になり、産卵もします。

寒くなる秋冬は、食欲も減り、ピンポンパールの動きも鈍くなります。

冬眠させるメリット

冬眠に入ったピンポンパールは代謝が大きく下がるため、エサをほとんど必要としなくなります。

飼い主からすれば、餌代の節約につながり、経済的なメリットがあります。

また、食べる量が減ることでフンの量も大幅に少なくなるため、水質の悪化がゆるやかになります。

その結果、水槽の水が汚れにくくなり、掃除や水換えの頻度も減って管理が楽になるのが大きなポイントです。

忙しい方にとっては手間が減る分、飼育の負担を軽くできる側面もあります。

冬眠させるデメリット

一方で、冬眠中のピンポンパールはじっと動かず、ほとんど底で休んでいる状態になります。

普段のように元気に泳ぐ姿を見ることができないため、観賞魚としての楽しさは半減してしまうでしょう。

また、体を横にしたりひっくり返ったように見えることもあり、初めて経験する飼い主にとっては「死んでしまったのでは?」と不安になる場面が少なくありません。

さらに、体力が落ちている個体や弱っている金魚を冬眠させると、そのまま体調を崩したり命を落とすリスクもあるため、飼育歴が浅い場合や健康状態に不安がある場合には注意が必要です。

冬眠は寿命に影響するのか?

冬眠を毎年無事に乗り越えられた場合、理論上は寿命を延ばす可能性があると考えられます。

というのも、冬眠によって代謝が大幅に落ち、体への負担が軽減されるからです。

食事量が減り、消化器官を休ませる期間ができることも、長期的な健康維持につながると考えられます。

ただし、これはあくまで「健康な個体が安全に冬眠できた場合」に限られます。

体力のない個体や病気を抱えている個体に冬眠を強いると、逆に寿命を縮めてしまうリスクもあります。

したがって、冬眠が必ず長寿につながるわけではなく、個体の状態や飼育環境を見極めながら判断することが重要です。

ピンポンパールを冬眠させるかさせないかの判断基準

飼育者の経験と管理のしやすさ

金魚の冬眠は、自然のリズムに合わせた飼育方法ですが、初心者にとってはリスクも伴います。

冬眠中は動かないため体調の変化を見極めにくく、異常に気付くのが遅れることがあります。

飼育に慣れていない場合や心配性の方は、無理に冬眠させず、ヒーターで水温を安定させる方が無難です。

個体の健康状態

冬眠は体力のある個体でなければ安全に乗り越えられません。

病気がちだったり、痩せている個体は冬眠中に衰弱する危険性が高いため、冬眠は避けた方が良いでしょう。

逆に、健康で丸々と太った個体であれば、自然な形で冬眠を体験させることも可能です。

飼育環境と水槽設置場所

屋外飼育であれば自然に水温が下がり、冬眠が起こりやすくなります。

その場合は水槽や池の深さを確保して、完全凍結を防ぐ工夫が必要です。

一方、室内飼育の場合はヒーターを利用することで安定した環境を維持できるため、冬眠させずに飼うのが一般的です。

飼育環境によって選択肢が変わる点を意識して判断しましょう。

ピンポンパールの冬眠中の行動

冬眠期間はどの位?

ピンポンパールの冬眠期間は、水温や飼育環境によって変わります。

一般的には水温が10度前後まで下がった時期から、春先に水温が15度を超える頃まで続きます。

地域によって差はありますが、2〜4か月ほどじっとしたまま過ごすのが一般的です。

冬眠が長く続く場合でも、水温が安定していれば命に関わることはありません。

餌は一切食べないの?

冬眠中は代謝が大きく落ちるため、基本的に餌を食べません。

仮に少しでも与えてしまうと消化できず、体調を崩す原因になります。

そのため冬眠に入る前の段階で、徐々に餌を減らして体内を空にしておくことが大切です。

しっかり準備をすれば、餌を与えなくても春まで体力を維持することができます。

排便や排尿は行う?

餌を食べないため、排便はほとんど見られなくなります。

ただし、体の代謝活動が完全に止まるわけではないので、少量の老廃物を排泄することはあります。

水槽の掃除や水換えの頻度は大幅に減りますが、完全にゼロになるわけではない点を理解しておきましょう。

大きい音等で目覚めることはある?

冬眠中のピンポンパールは反応が鈍くなっていますが、完全に眠り込んでいるわけではありません。

大きな音や水槽を揺らす刺激があると、驚いて動き出すこともあります。

ただしすぐに活動を再開できるわけではなく、短時間動いてまた静止することが多いです。

刺激を与え続けるとストレスになり、冬眠のリズムが乱れるため、できるだけ静かな環境で見守ることが理想です。

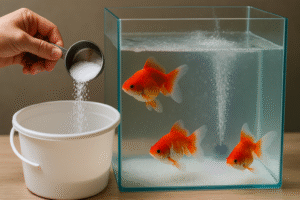

ピンポンパールを冬眠させない方法は?

意図的にピンポンパールを冬眠させない場合は水温を上げておくことです。

水槽にヒーターを入れて、同じ温度で水槽の温度を保ち、ピンポンパールを飼育します。

水温を温かい状態で保つことで、冬眠時期は無くなります。

適温はおよそ20度~25度ぐらいですね。

そうすれば、冬眠をさせずに飼育することが可能です。

冬眠をさせずに飼育すると、年中元気なピンポンパールを見ることが出来ます。

ピンポンパールを冬眠させる方法は?

ピンポンパールを意図的に冬眠させる場合は、ヒーターの水温を気温に併せてゆっくり下げていくこと。

我が家はのピンポンパールは、ヒーターを入れていない飼育をしています。

冬はもちろん、水温は低くなり、寒いです。

夏は暑く、割と高めの温度の中、生きています。

ピンポンパールは冬眠すると、じっとしたまま動かない時間が増えます。

筆者のピンポンパールは今まさに、冬眠に入ろうとしている段階でして、ひっくり返るような格好で、エサも少なめで、じーっとしています。

うちのピンポンパールは、少々クセありちゃんなので、(笑)

動いてない?!ひっくり返る?おかしい?!死んでる?!と心配になりますが。(笑)

飼育2年目なので、筆者は慣れてきました。

あー、冬眠しようとしているなーと。

わかるようになってきました。

ピンポンパールは温かい温度でずっと飼育できる生き物なので、冬眠させなくても飼育可能ですよ。

ピンポンパールの冬越しに必要な環境づくり

水温管理とヒーター使用のコツ

ピンポンパールの冬越しで最も重要なのは水温管理です。

冬眠させない場合は20〜25度を保てるよう、サーモスタット付きのヒーターを使うと安心です。

急激な温度変化は病気の原因になりやすいため、外気温に左右されにくい部屋に設置したり、夜間は毛布や発泡スチロールで水槽を覆うなどの工夫も効果的です。

逆に冬眠させる場合は、自然に水温を下げながらも10度を下回らないように注意すると、リスクを減らせます。

餌やりと消化不良対策

気温が下がると代謝が落ちるため、餌の量を徐々に減らし、冬眠前には完全に絶食させておくのが安全です。

餌を与え続けると、消化不良や水質悪化から病気に直結することもあります。

冬眠させない場合でも、冬場は夏と同じ量を与える必要はなく、少なめを心がけましょう。

室内飼育と屋外飼育の違い

屋外で飼う場合、気温変化が激しく凍結のリスクもあるため、水槽の深さを確保して完全凍結を避けることが大切です。

ベランダ飼育では風よけや断熱材を使うと効果的です。

一方、室内飼育ならヒーター管理で安定した環境を作れるため、冬眠させずに一年中元気な姿を見守ることができます。

飼育環境によって「冬眠させるか/させないか」を選ぶのが良いでしょう。

ピンポンパールは冬眠するの?【まとめ】

ピンポンパールの冬越しは、水温管理をどうするかで方法が変わります。

自然に冬眠させることも可能ですが、ヒーターを使えば一年中元気な姿を見守れます。

ご家庭の飼育環境に合わせて最適な方法を選び、安心して冬を乗り切りましょう。