ぷっくりと丸い体型が可愛いピンポンパールですが、繊細なため鱗が剥がれてしまうことがあります。

原因を知って予防すれば、鱗のトラブルは大きく減らせます。

本記事では、ピンポンパールの鱗が剥がれる理由や再生の流れに加え、鱗を守る飼育環境づくりや治療方法まで詳しく解説します。

ピンポンパールの鱗は剥がれることがあるの?

ピンポンパールの鱗は剥がれてしまうことがあります。

原因をざっくりいうと、3つ

水質が合っていない

水質がピンポンパールに合っていないことで、ピンポンパールに負担やストレスがかかり、鱗が剥がれてしまうことも。

水質管理はとっても重要です。

ピンポンパールに合った水槽の温度にするなど、水槽環境をしっかり整えてあげましょう。

他の魚との混泳

ピンポンパールは泳ぐのがとても下手です。

泳ぎが早い子につつかれてしまい、鱗が剥がれてしまいます。

ピンポンパールが他の魚に突かれることは、混泳のあるあるです。

混泳すると、ありがちです。

混泳は、相性のいい子を選んで入れてあげましょう。

混泳していると突かれる。

これはよくあることで、ピンポンパールの鱗が1枚2枚剥がれていることがあります。

少し剥がれているのは、心配いりません。

数日経てば再生します。

ピンポンパールの混泳は避けたほうが無難ですね。

我が家は今は1匹飼いです。

鱗を突かれることがなく、優雅に泳いでいますよ~♡!!

水槽の中に、かたいものがある

水槽の中に飾り物や石など、かたいものに擦れてしまって、ごっそり鱗が剥がれてしまうことがあります。

考えたら…ちょっと怖いですね。

ピンポンパールは泳ぐのがとても下手な生き物なので、ふとした時に、擦れてしまうことも。

かたーいところにピンポンパールが擦れちゃうって考えただけで、可哀想です。

かたい物やとがったもの、装飾品などはやわらかいものにするか、もう取っ払いましょう。

この3つを気を付けて飼育すると、鱗が剥がれる心配はありません。

金魚の鱗のタイプと「剥がれやすさ」の関係

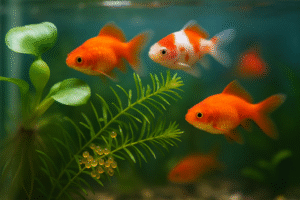

左からピンポンパール(普通鱗)・東錦(透明鱗)・地金(皮鱗)

金魚の鱗には「普通鱗」「透明鱗」「皮鱗(無鱗)」といった種類があり、それぞれに強度や見た目の特徴があります。

普段はあまり意識されませんが、実は鱗のタイプによって「剥がれやすさ」に差があるのです。

鱗の厚みや硬さが異なるため、ちょっとした接触で簡単に剥がれる種類もあれば、外的要因がなければほとんど剥がれない種類もいます。

ここでは、それぞれの鱗タイプが持つ特徴と、鱗の剥がれやすさについて解説します。

普通鱗(金魚全般/ピンポンパール含む)

普通鱗は最も標準的で丈夫な鱗です。

規則正しく重なり合い、外的刺激にもある程度耐えられるため、他のタイプよりは剥がれにくいといえます。

ただしピンポンパールは体型が丸く泳ぎが不得意なため、水槽内の装飾や混泳相手との接触によって鱗が剥がれるリスクが高くなります。

つまり「鱗自体は丈夫だが、体質によって剥がれやすい状況に陥りやすい」のが特徴です。

透明鱗(キャリコ・桜系など)

透明鱗は普通鱗よりも薄く繊細で、見た目の美しさを生み出す一方、外的刺激には弱い傾向があります。

尖った装飾や他魚のつつきで剥がれることが多く、剥がれた部分から炎症が広がるリスクもあります。

そのため、透明鱗の品種はピンポンパール以上にレイアウトや混泳相手の工夫が必要です。

皮鱗(無鱗/地金など)

皮鱗は鱗がほとんど存在しないタイプで、「剥がれる」というよりも「傷つきやすい」と表現するのが正確です。

鱗というバリアがない分、ちょっとした接触でも皮膚に直接ダメージが及びやすく、細菌感染のリスクが高まります。

観賞価値は高いものの、最もデリケートなタイプといえます。

ピンポンパールは「普通鱗」だけど剥がれやすい?

ピンポンパールの鱗トラブルを予防するポイント

鱗を守る水質管理のコツ

ピンポンパールの鱗は非常にデリケートなので、水質の変化がストレスとなり剥がれやすくなります。

アンモニアや亜硝酸が高まると皮膚や鱗に炎症が出やすいため、こまめな水換えとフィルター清掃が欠かせません。

またカルキ抜きが不十分な水道水もダメージの原因となるので、必ず処理してから使用しましょう。

水温も20~26℃の安定した範囲を維持することがポイントです。

ストレスを避ける混泳の工夫

ピンポンパールは体型が丸く泳ぎが不得意なため、他の金魚と比べてストレスを受けやすいです。

特に和金やコメットのような活発に泳ぐ種類と一緒にすると、突かれて鱗を傷つけられることがあります。

もし混泳させるなら、同じく泳ぎが遅く穏やかな金魚と組み合わせると安心です。

それでもトラブルが起きやすいため、単独飼育が最も安全だといえます。

装飾品とレイアウトの注意点

尖った石やプラスチック製の飾りは、体をぶつけただけで鱗が剥がれるリスクがあります。

インテリア性を重視したくなる気持ちもありますが、ピンポンパールにとっては危険です。

代わりに柔らかい水草や丸みのある流木を使うと安心できます。

底砂も鋭利な形状ではなく、丸い小粒の砂利を選ぶと安全性が高まります。

ピンポンパールの鱗は再生するの?

ピンポンパールの鱗は基本的に再生能力を持っており、軽度の剥がれであれば自然に回復します。

たとえば1~2枚程度が欠けた程度であれば、数日から1週間ほどで新しい鱗が生えそろい、目立たなくなることが多いです。

ただし、剥がれた部分が大きく赤くただれていたり、ごっそりと広範囲に剥がれてしまった場合には、自然治癒だけでは難しいケースもあります。

そのままにしておくと細菌感染や真菌(カビ)の繁殖につながり、別の病気を引き起こすリスクが高まります。

このような場合は塩浴や薬浴による治療を取り入れるのが効果的です。

環境を整えつつ治療を行えば、通常は1か月前後で新しい鱗が再生してきます。

ただし、再生した鱗は完全に元通りではなく、色味や形がやや不揃いになることもあります。それでも健康を取り戻せば日常生活に支障はありません。

大切なのは、鱗の再生を待つだけでなく、水質の管理やストレスの軽減といった「回復を助ける環境づくり」を徹底することです。

そうすることで治癒スピードも早まり、再発も防ぐことができます。

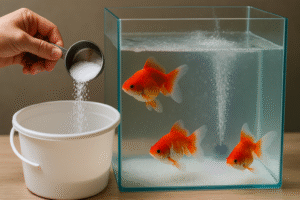

軽症時の塩浴のやり方

鱗の剥がれが軽度であれば、まずは塩浴で回復をサポートします。

水槽や別容器に0.5%濃度(10リットルの水に対して50g程度)の塩を溶かし、ピンポンパールを移して2〜3日様子を見ましょう。

塩分濃度が高すぎると逆に負担になるため、きちんと計量して使うことが大切です。

塩浴は体力を温存させ、細菌の繁殖を抑える効果が期待できます。

薬浴の注意点

鱗が大きく剥がれたり赤くただれている場合は、薬浴が必要になることもあります。

グリーンFゴールドなど観賞魚用の薬を規定量で使用し、別容器で行うのが基本です。

ピンポンパールの薬浴中はエアレーションを強めにして酸欠を防ぎましょう。

また長期間の薬浴は逆に体力を消耗させるため、1週間を目安に状態を見ながら調整してください。

ピンポンパールの鱗に関するQ&A

ピンポンパールの鱗が白く見える

ピンポンパールの鱗が白くなったとき、それが自然なものか異常のサインかを見分けることが大切です。

正常なケース

白い鱗がいくつか混ざっているだけで、魚自体が元気に泳ぎ、食欲もある場合は心配いりません。

これは体質や模様の一部であり、特に病気ではないと考えられます。

また、剥がれた鱗が再生している途中も白く見えることがありますが、徐々に周囲と馴染んでいきます。

注意が必要なケース

白い部分が広がっていたり、白濁したように見える場合は炎症や細菌感染の可能性があります。

特にヒレが閉じ気味だったり、動きが鈍いときは早めに塩浴や薬浴で対応する必要があります。

観察のポイント

・白い部分が 固定された模様 か、それとも 新たに広がっているか を確認する

・白さに加えて 赤みやただれ、カビ状の付着 がないか観察する

・普段と比べて 元気や食欲が落ちていないか を見ておく

こうした観察を続けることで、正常か異常かを見極めやすくなります。

ピンポンパールの鱗が逆立つ

ピンポンパールの鱗が逆立つ事があります。

これをここまで解説してきたようにピンポンパールの鱗が剥がれかけている状態と誤解されるかも知れませんが、実際は異なります。

ピンポンパールを含む金魚の鱗が全体的に逆立って見える場合は、腎臓や肝臓などの内臓に負担がかかり、体内に水分がたまってむくんでいる可能性があります。

この状態を一般的に「松かさ病」と呼びます。

外からは鱗が松ぼっくりのように立って見えるのが特徴です。

剥がれとは違う状態

【閲覧注意】

— クロ助 (@kurosuke_96ch) September 13, 2020

ピンポンパールのヒノマル君、松かさ病(水泡病)治療7日目。。

小さくなった水泡の隣から新しい水泡が…

一進一退。。 pic.twitter.com/qcDfi9bbtR

「鱗が逆立つ」=「剥がれかけている」とは異なります。

剥がれは局所的に1~2枚の鱗がなくなる・取れそうになるケースですが、逆立ちは 体全体の鱗が均等に浮いている のがポイントです。

剥がれかけなら外傷や他の魚からの攻撃などの物理的要因ですが、逆立ちは体調不良や内臓疾患に関連していると考えるべきです。

放置は危険

ピンポンパールの松かさ病は進行すると回復が難しい病気です。

エサの与えすぎや水質悪化が原因で内臓に負担がかかり、免疫力が落ちて発症しやすくなります。

早めに塩浴・薬浴で体力を補助し、水質を改善することが重要です。

ピンポンパールの鱗に水泡が付く現象

- 水質や水流による気泡の付着(問題なし)

水換え直後や強いエアレーションをしている水槽では、水中の酸素が飽和して小さな気泡が発生し、鱗の凹凸(特にピンポンパールの丸い鱗)に付着することがあります。これは一時的なもので、数時間〜1日ほどで自然に消えます。元気に泳いでいれば特に問題ありません。 - 鱗や皮膚の異常による白い膨らみ(要注意)

一方で、水泡のように見えて実は 皮膚や鱗の下にできた膨らみ の場合もあります。細菌感染や体液の異常で皮膚が膨れているケースで、気泡とは違い、時間が経っても消えず、広がる傾向があります。こうした場合は「松かさ病の初期症状」や「皮膚炎」の可能性があるため注意が必要です。

見分け方のポイント

- 時間が経つと消えるか? → 消えるなら気泡、消えないなら病気の可能性

- 他の症状はあるか? → 元気・食欲があれば問題なし、赤みや動きの悪さがあれば要注意

- 水換え直後かどうか? → 水換え直後なら気泡の付着と考えやすい

ピンポンパールの鱗は剥がれる事がある?【まとめ】

ピンポンパールの鱗はデリケートですが、原因を把握して予防すれば大きなトラブルは避けられます。

万一剥がれてしまっても、軽症なら自然に再生し、重症でも塩浴や薬浴で回復可能です。

毎日の水質チェックや安全なレイアウトを意識して、大切なピンポンパールを長く健康に育ててあげましょう。

さらに詳しい飼育の工夫は他の記事でも紹介していますので、あわせてご覧ください。