金魚が水槽の中でフンを口にしてしまう姿を見て驚いた経験はありませんか?

実は金魚の習性による自然な行動ですが、そのまま放置すると病気や水質悪化のリスクが高まります。

本記事では「なぜ金魚がフンを食べるのか」という原因から、健康を守るための具体的な対策まで詳しく解説します。

金魚がフンを食べるって本当?

金魚がフンを口にすることはあっても正確には食べていません。

金魚は雑食性ですが、さすがにフンは食べません、食べられないものとわかっています。

口に入れたらちゃんと吐き出します

だったらなぜ口に入れてしまうの?と思いますよね。

それは金魚の水中に浮いているものは何でも口にしてしまう習性からくる行動です。

金魚は水草から餌や虫、自分が生んだ子供(稚魚)までなんでも食べます。

見て食べられるものか判断するのではなく、とりあえず口にいれて食べられるものは食べる、それが金魚です。

ただし、一般的には口に入っても吐き出しますが、誤って飲み込んでしまう事もあるようで、良い事ではありません。

金魚のフンを食べることによるリスクとは?

寄生虫や細菌感染のリスク

金魚のフンには、消化されなかった餌の残りや腸内の細菌が多く含まれています。

水槽内の環境が悪いと、フンに寄生虫の卵や有害菌が混ざっている可能性があり、再び口にしてしまうと感染症のリスクが高まります。

例えば「白点病」や「穴あき病」のような病気に繋がるケースもあるため、注意が必要です。

消化不良や腸内環境の悪化

フンはすでに消化済みの排泄物であり、栄養分はほとんど残っていません。

万が一誤って飲み込んでしまうと、金魚の腸内に負担をかけ、消化不良や便秘を引き起こす可能性があります。

長いフンやガスを含んだフンが続く場合、腸の働きが乱れているサインと考えられます。

水槽環境の悪化

フンを口にして吐き出したとしても、その際に細かく砕かれて水中に散らばることがあります。

結果的に水質悪化を早め、アンモニアや亜硝酸濃度の上昇に繋がるため、金魚にとって二重の負担になります。

金魚がフンを口にする習性は自然な行動ですが、環境面ではマイナス要素が多いといえます。

金魚がフンを食べないように対策を

吐き出すとはいえフンを口に入れることは良くないことなので、フンを見かけたらこまめに取り除きましょう。

金魚のフンは他の観賞魚と比べて大きいので、目に見えるものはスポイトなどで吸い出しましょう。

この時水槽に何も装置を入れていないベアタンクならば確認しやすいですね。

網やスポイトなどで除去しましょう。

下に砂などを敷いている場合、砂の表面にフンが溜まり放置すると泥状の層になってしまいます。

想像するだけで気持ち悪いですね。

フンを放置すると、沈むタイプの餌を与えている場合餌と一緒に食べてしまう場合があります。

フンだけならば吐き出しますが、餌と一緒だと間違えて飲み込んでしまう可能性もあります。

完全に除去するのは難しいですが、目に見えるフンはスポイトやホースなどで除去しましょう。

こまめに取り除いても取り切れていない場合がありますので、1か月に1度はホースで底砂を洗うようにすると良いです。

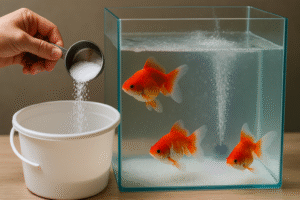

金魚のフン掃除の正しいやり方

スポイトやホースで吸い取る方法

水槽の底に落ちたフンは、見つけた時にスポイトやホースを使って吸い取りましょう。

特にベアタンク飼育の場合は見つけやすいため、毎日の餌やり後にサッと取り除くと効果的です。

底砂を敷いている場合は、表面に溜まったフンを軽く吸い上げるだけでも水質の悪化を防げます。

掃除の頻度とタイミング

フンは放置するとすぐに分解されて水を汚すため、理想は毎日こまめに掃除することです。

難しい場合でも、最低でも2〜3日に一度は確認して取り除きましょう。

水換えとセットで行うと効率的で、掃除忘れの防止にもつながります。

底砂掃除のポイント

底砂を敷いている水槽では、月に1回を目安にホースで底砂を軽くかき混ぜながら吸い上げる「底砂クリーニング」を行うと良いでしょう。

砂の奥に溜まったフンや食べ残しを除去でき、水槽内のバクテリアの働きも保ちやすくなります。

掃除のしすぎはバクテリアを減らす原因になるため、全体の3分の1程度を目安に行うのがコツです。

掃除やの魚やエビは金魚のフンを食べてくれる?

ミナミヌマエビやヤマトヌマエビ、またオトシンクルス等は水槽界の掃除屋と言われていますが、金魚のフンを食べて綺麗にしてくれるのでしょうか?

エビ類(ミナミヌマエビ・ヤマトヌマエビ)

水槽の掃除屋として知られるエビ類は、金魚のフンをついばむことがあります。

ただし、実際に栄養を得ているわけではなく、フンに付着した未消化の餌や微生物を食べているだけです。

そのため「フンを片付けてくれる存在」と誤解されがちですが、完全に掃除を任せることはできません。

巻き貝(石巻貝・タニシなど)

巻き貝もフンそのものを食べるのではなく、表面についた藻や微生物をこそぎ取るように食べます。

結果的にフンが砕かれて水槽中に拡散してしまうため、水質浄化というよりは「見かけが減る」程度の効果にとどまります。

さらに巻き貝が増えすぎると酸素を多く消費し、夜間に酸欠を引き起こすリスクもあるため注意が必要です。

他の魚(プレコやドジョウなど)

プレコやドジョウなどの底もの系の魚も、金魚のフンを吸い込んで吐き出す行動を見せます。

こちらもフンそのものを食べているのではなく、残餌を探している過程で間違って口にしているだけです。

したがって「フンを食べて掃除してくれる魚」というよりは、あくまで偶然の行動と考えるのが正しい理解です。

金魚のフンは健康のバロメーター

金魚のフンを見ることによって金魚の体調をはかることが出来ます。

健康な金魚のフンは太いです。

きちんと餌を消化している証拠です。長さはあまり長すぎず2センチくらいが健康的なフンです。

毎日のフンが太い短いフンならば心配はありませんが、次に調子の悪い時のフンを紹介します。

こんなフンの時は要注意

金魚のフンが長い場合

5センチを超えるような長いフンをする時があります。

このフンは便秘後にやっとでたフンです。

出たから安心、というわけではなく便秘が慢性化しないように気を付けましょう。

水温を25℃程度に保つ、水替えの頻度を少し高くすると良いです。

また3日程度絶食してみて、その後通常の餌やりから毎日排便を確認してみましょう。

便秘を繰り返すようならば消化の良い餌に切り替えるのも良いですね。

金魚のフンが細い水に浮く(空気を含んでいる)

こんなフンも注意です、このフンは消化不良によって腸の中にガスが溜まりこのようなフンになります。

この場合絶食して体内のフンを出し切る、腸を休めてあげましょう。

注意したいところがこの症状が繰り返されるようならば病気の可能性があります。

絶食しても良くならないようでしたら、薬浴に切り替えましょう。

金魚のフンが白い・透明

下痢か栄養不足です。

下痢の場合はそのまま餌を与え続けていると死んでしまう可能性もあります。

どちらかわからない場合は金魚のお腹周りを見てみましょう。

極端にへこんでいたら確実に餌が足りていません。

そうでなければ下痢です。

下痢の場合はこれも絶食で腸を休めてあげましょう。

餌不足の場合は他の金魚に餌をとられないように注意しながら量を調節し餌を与えます。

ちゃんと食べられて、翌日のフンが健康なフンになれば安心です。

金魚がフンを食べる事はあるの?【まとめ】

金魚がフンを口にしてしまうのは、習性による自然な行動ですが、健康リスクや水槽環境の悪化に繋がる可能性があります。

こまめな掃除と水質管理が何よりの予防策です。

金魚のフンは健康のサインでもあるため、日々観察して異常がないか確認しましょう。