「ハムスターが共食いするなんて信じられない…」と思う飼い主さんは多いでしょう。

しかし縄張り争いや子育て中のストレスなど、共食いには必ず理由があります。

本記事では、ハムスターが共食いをしてしまう背景と予防法を詳しく解説します。

ショッキングな光景を避け、安心して飼育するためにぜひ知っておいてください。

ハムスターの共食いが与えるトラウマ

もし飼い主さんが、何の前触れもなくハムスターの共食いの現場を目撃してしまったら、その衝撃はとても大きなものになります。

小さくて愛らしい存在であるだけに、ショックが強く「もう直視できない」「自分の飼い方が間違っていたのでは」と深い罪悪感を抱くこともあります。

特に子どもや初心者の飼い主にとっては、ハムスターの共食いは強いトラウマになり、飼育そのものを続けられなくなるケースもあるほどです。

実際には飼い主の過失ではなく、縄張り意識や本能的な行動であることが多いのですが、突然そのような姿を見れば誰でも心に傷を負ってしまうでしょう。

だからこそ、あらかじめ「ハムスターに共食いが起こりうる」という事実を知っておくことが大切です。

知識を持っていれば、実際に遭遇するリスクを減らせるだけでなく、もし起きたとしても「自分のせいではなく、本能的な行動なんだ」と冷静に受け止めやすくなります。

ハムスターの共食いはなぜ起こるのか?

「共食い」と聞くと衝撃的に感じますが、ハムスターにとっては生存本能や環境の影響から起こる行動です。

ハムスターは肉食動物ではないのに、なぜ共食いに至るのかにはいくつかの理由があります。

縄張り意識の強さ

ハムスターは本来、野生では単独で暮らす動物です。

そのため、自分のテリトリーに他個体が侵入すると強いストレスを感じ、激しい争いに発展することがあります。

争いの結果、弱った個体が攻撃され、そのまま共食いに至るケースが少なくありません。

環境ストレスによる共食い

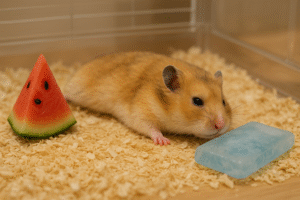

ハムスターは小さな環境変化にも敏感です。

ケージが狭すぎたり隠れる場所が少ないと、縄張り争いが激化して共食いにつながることがあります。

また、大きな物音や頻繁な掃除などのストレスも母ハムスターの子食いを誘発する原因となります。

静かで落ち着いた環境を整えることが重要です。

子育て中のストレス

出産直後の母ハムスターは非常に神経質になっています。

栄養不足やストレスが重なると、赤ちゃんを守るどころか「子食い」という形で共食いをしてしまうことがあります。

また、人間がむやみに赤ちゃんを触ると匂いが変わり、母親が敵と誤認して食べてしまう場合もあります。

栄養不足や生存本能

十分な餌が与えられずタンパク質やミネラルが不足すると、母ハムスターは自分や残った子の生存を優先するため、弱い子を犠牲にすることがあります。

これは本能的に「限られた資源でより多くの子を生かすため」の行動であり、自然界でも見られる生存戦略の一つです。

ペレットを主食としつつ、動物性たんぱく源(ミルワームや少量のゆで卵など)を適度に与えることで、栄養不足による子食いを防ぐことができます。

繁殖管理の失敗による共食い

未熟なハムスターを繁殖させたり、出産直後に父親や他個体と同居させてしまうと、高確率で共食いが起こります。

特に父親は子育てに参加しないため、母子とは必ず隔離しなければなりません。

繁殖を考える場合は、オスとメスを一時的に同居させるだけに留め、出産後は母子を単独飼育することが大切です。

ハムスターの多頭飼いと共食いのリスク

「可愛いから一緒に飼いたい」と思って多頭飼いを考える飼い主さんも多いですが、ハムスターにとって多頭飼いは非常にリスクが高い飼育方法です。

ハムスターは基本的に単独で暮らす動物であり、同じケージに複数入れると縄張り争いが起こりやすく、最悪の場合は共食いに発展することがあります。

特にゴールデンハムスターは強い縄張り意識を持つため、多頭飼いはほぼ不可能といってよいでしょう。

ドワーフ系(ジャンガリアン、ロボロフスキーなど)は一見仲良く見えることもありますが、成長に伴って突然争いが激しくなり、けがや共食いのリスクが高まります。

また、オスとメスを一緒に飼うと繁殖が容易に起こり、出産や子育てのストレスから子食いが発生する可能性も高まります。

繁殖を目的とする場合でも、交尾のタイミング以外は必ず別のケージで飼育することが基本です。

どうしても複数飼いたい場合は、1匹ごとにケージを分ける「単独飼育+ケージ並列」 が理想的です。

ケージ越しにお互いを確認できる環境なら、争いもなく安心して世話ができます。

ペットショップのハムスターはなぜ共食いしないのか?

ペットショップでは1つのケージに複数のハムスターが一緒に入れられている光景をよく見かけます。

ところが自宅で多頭飼いすると「共食いが起こるリスクがある」と言われます。

では、なぜペットショップのハムスターは共食いをしないのでしょうか。

その理由は「まだ子どもである」ことにあります。

ハムスターは大人になり縄張りを持ち始めると強い攻撃性を示すようになりますが、幼い時期はまだ縄張り意識が弱いため、同じケージで過ごしても大きな争いには発展しにくいのです。

ただし成長して独立可能な時期を迎えると、子どもの頃に仲良く過ごしていた個体同士でも突然喧嘩が始まり、共食いにつながる危険があります。

そのため、家庭での飼育では「大人になる前に必ず個別のケージに分ける」ことが基本です。

特にハムスターは生後約2か月(60日)ほどで繁殖可能になります。

オスとメスをペアで飼ってしまうと喧嘩やストレスによる共食いが起こりやすく、無計画に繁殖してしまうこともあります。

繁殖を考える場合は、ゲージ越しに一時的にお見合いさせて交尾させ、その後は必ず別々に分けて飼育するのが理想的です。

ハムスターの共食いと骨の行方

共食いが起きた場合、「骨まで食べてしまうのか?」と心配になる方も多いでしょう。

実際のところ、ハムスターは小動物であり、噛む力も強いため、子ハムスターの柔らかい骨であれば噛み砕いて食べてしまうことがあります。

とくに出産直後の子どもは体が未発達で骨も柔らかいため、跡形が残らないケースも少なくありません。

一方で、成長したハムスター同士の争いで共食いが起きた場合、体が大きいため骨や毛が残ることがあります。

飼い主が後から見つけて強いショックを受けてしまうのは、こうした「残骸」を目にしたときです。

ただし、この行動はあくまで本能に基づいたものであり、肉食性ではないハムスターが「好んで骨まで食べる」わけではありません。

生存本能や縄張り争いの結果として起こるもので、飼い主が注意深く環境を整えることで大部分は防ぐことができます。

ハムスターの子食い

また出産した母ハムスターはストレスが溜まったりと、とても敏感になりやすくそこから「子食い」という共食いになってしまうんです。

あとは飼い主さんが赤ちゃんハムスターを無闇に触ると人間の匂いがついてしまうため子どもを敵と認識し共食いするケースもあります。

父親ハムスターは基本的に子育てに協力しません。

赤ちゃんが生まれても自分の子どもと認識することが出来ずに敵と見なし共食いしてしまいます…。

子食いが起きる理由

子食いの理由は大きく3つに分けられます。

- 栄養不足や疲労によって子どもを育てる体力が足りず、エネルギー源として子どもを食べてしまう場合。

- 人間の匂いが赤ちゃんについたことで「敵」と誤認してしまう場合。

- 本能的に弱い子を淘汰し、残りの子の生存率を上げるためです。

どの位の確率で起きる?

子食いが起こる確率は、飼育環境や母ハムスターの状態によって大きく異なります。

一般的には初産や若い母ハムスター、あるいはストレスの多い環境で出産した場合に高くなる傾向があります。

必ずしも全ての母ハムスターが子食いをするわけではありませんが、不適切な環境下では数割程度のケースで確認されるといわれています。

いつまで起きる?

子食いが起こりやすいのは出産直後から離乳期までです。

特に生後1週間以内の赤ちゃんは体も弱く、母親の警戒心が非常に強いためリスクが高いとされます。

生後2〜3週間を過ぎると体も丈夫になり、母親の警戒心も和らぐため、子食いの危険性は徐々に減少します。

防止策

防止のために最も重要なのは「母子をそっとしておくこと」です。

出産後のケージ掃除や赤ちゃんへの接触は避け、最低限の世話にとどめることが大切です。

また、母親に十分な栄養を与えることも有効です。

高タンパクのフードや新鮮な水を欠かさず用意し、母親が安心して子育てできる環境を整えることが子食い防止の鍵となります。

血痕は残る?

子食いが起きると、ケージの床材に血痕が残ることがあります。

飼い主がそれを発見して大きなショックを受けるケースも多いですが、これは異常ではなく子食いの典型的な痕跡です。

見てしまった場合は過剰に自分を責めず、母ハムスターを落ち着かせることを優先しましょう。

鳴き声は聞こえる?

子食いが始まると、赤ちゃんの弱々しい鳴き声が一時的に聞こえることがあります。

普段は静かなだけに、この声は非常に心苦しいものです。

ただし鳴き声が聞こえたからといって無理に介入すると、母親のストレスをさらに高めて事態を悪化させる恐れがあります。

見守ることが最善です。

赤ちゃんが全滅することもある?

残念ながら子食いによって赤ちゃんが全滅してしまうこともあります。

特に初産や飼育環境が不安定な場合に多いとされます。

全滅は飼い主にとって大きなショックですが、母親にとっては本能的な行動の結果であり「次回以降の繁殖で改善される」ケースもあります。

もし繁殖を続けたい場合は、飼育環境を見直し母親の体調管理を徹底することが大切です。

ハムスターの共食いを防ぐための対策と予防法

単独飼育が基本

ハムスターに共食いをさせないための一番の方法は「単独飼育」です。

ハムスターは本来、野生でも単独で行動する動物であり、多頭飼いをすると縄張り争いやストレスから共食いにつながる危険があります。

そのため基本的には1匹ごとにケージを分けて飼育するのが鉄則です。

繁殖を目的とする場合も注意が必要です。

オスとメスは交尾後すぐに別々のケージに戻しましょう。

同じケージで飼い続けると、メスが強いストレスを抱え、出産後に子食いをしてしまうリスクが高まります。

また、出産後の母ハムスターは非常に神経質になっています。

この時期にケージを大きく掃除すると母親が不安定になり、子育てを放棄するきっかけになりかねません。

離乳までは徹底的な掃除は避け、汚れた床材を軽く取り除く程度にとどめましょう。

ご飯入れや水入れ、トイレの砂の交換など、最低限のケアに留めて静かに見守ることが「共食い予防」の大切なポイントです。

出産後の母ハムスターは単独飼育の例外

ハムスターは本来、縄張り意識が強く単独で暮らす動物です。

そのため多頭飼いは共食いやケンカのリスクが高く、基本的には1匹ずつ個別のケージで飼育するのが鉄則です。

しかし出産後の母ハムスターだけは例外です。

母ハムスターは授乳や体温保持、清潔管理など子ハムの成長に欠かせない役割を担っており、この時期に子どもから離してしまうと命の危険につながります。

出産直後の母子同居が必要な理由

- 授乳のため

子ハムは生後2〜3週間ほど母乳で育ちます。

母親がいないと栄養を摂取できず、弱ってしまいます。 - 保温のため

生まれたばかりの子ハムは自力で体温を維持できません。

母ハムに寄り添うことで温かさを得て生き延びます。 - 安心感と成長サポートのため

母ハムは子ハムを舐めて清潔を保ち、口にくわえて巣に運ぶなどの行動をします。

こうした本能的なお世話が子どもの成長を支えます。

父ハムや他個体は必ず隔離する

一方で父ハムや他の個体は子育てに関与せず、むしろ母子を攻撃したり子食いをしてしまうことがあります。

そのため出産後は母子だけを専用ケージに分けて飼育することが大切です。

飼い主ができるサポート

- ケージ内を静かに保ち、不要な掃除は避ける

- 餌入れ・水入れ・トイレだけ最小限に手入れする

- 高タンパクで栄養豊富な食事を与える

こうした工夫をすれば、母子ともに安心して子育てを続けられ、共食いや育児放棄のリスクを減らせます。

栄養不足対策(高タンパク食)を取り入れる

母ハムスターが十分な栄養を摂れていないと、体力を回復させるために子食いに走ってしまうことがあります。

これを防ぐには、妊娠中から出産・授乳期にかけて高タンパクでバランスのよい食事を与えることが大切です。

具体的にはペレットを主食にしつつ、動物性たんぱく源としてミルワーム、ゆで卵の白身、少量のササミなどを補助的に与えると効果的です。

また新鮮な水を常に用意することも忘れないようにしましょう。

栄養をしっかり確保できれば、母親の体力が維持され、安心して子育てができるため、子食いのリスクを大幅に下げられます。

ハムスターが共食いする事もあるの?【まとめ】

ハムスターの共食いは決して珍しいことではなく、環境や繁殖管理の失敗が引き金になります。

単独飼育を基本にしつつ、母子には静かな環境を整えることで大部分は予防可能です。

この記事をきっかけに、改めて飼育環境や繁殖の方法を見直し、ハムスターにとって安全で快適な暮らしを作ってあげましょう。