「ハムスターが寝たまま動かない…もしかして冬眠?」と驚いた経験はありませんか。

実はそれは本当の冬眠ではなく、低体温症による「擬似冬眠」の可能性があります。

放置すると死に至る危険もあるため、早めの発見と正しい対処が重要です。

本記事では、擬似冬眠から復活させる方法や、死亡との見分け方をわかりやすく解説します。

さらに、日頃の飼育でできる予防策もまとめていますので、寒い季節の飼育に不安を感じている方はぜひ参考にしてください。

ハムスターは冬眠するの?

そもそも冬眠とは「冬は食べ物も少なく活動しても生き延びにくいため、春まで眠って過ごす」という生き物の生存戦略です。

代表的なのはクマやリスですが、ハムスターの一部の野生種も冬眠することが知られています。

ただし、私たちが飼育しているペット用のハムスターは、本来冬眠をする必要がありません。

飼育下で快適な温度と食事が用意されている環境では、冬眠する意味がないのです。

それでも「冬眠したのでは?」と思う場面があるのは、実際には冬眠ではなく低体温症による「擬似冬眠」です。

擬似冬眠は体が冷えて生命維持のために活動を停止している危険な状態であり、放置すれば命に関わります。

つまり飼育下で見られるのは本物の冬眠ではなく、危険な擬似冬眠だと考えるべきなのです。

ハムスターの擬似冬眠とは?

よく映画などで雪山で遭難した人に「寝たら死ぬぞ!」と呼びかけるシーンがあると思いますがハムスターの擬似冬眠とはその状態と同じで、その正体は低体温症です。

そして低体温症とは、生命維持をするために寝ることで体の中のエネルギー消費を抑え、なんとか生きようとしている、まさにギリギリな状態のことです。

ハムスターが擬似冬眠に入るとパッと見は寝ているようですが、触ってみると体は冷たく固まっていて、いくら突っついても持ち上げても目を覚まして起きることはありません。

何回もハムスターを飼っている人はわかると思いますが、この状態は死後硬直に物凄く似ていて、初めて飼う人は死んでしまったと勘違いすると思います。

ただ本当に死んでいるわけではないので、間違えても早とちりで埋葬したりしないようにしましょう。

ハムスターが擬似冬眠してしまう原因

飼育下のハムスターが本物の冬眠ではなく擬似冬眠に陥るのは、環境の不備が大きな要因です。

代表的な原因は以下の3つです。

温度の低下

最も大きな原因は室温の下がりすぎです。

種類にもよりますが、おおむね10℃を下回ると擬似冬眠に入る危険があり、5℃以下になるとほとんどの個体が体を動かさなくなってしまいます。

冬場に暖房を切ったままにすると、一晩で擬似冬眠に入ってしまうケースもあります。

暗すぎる環境

長時間暗い環境に置かれることも、体のリズムを狂わせる要因になります。

野生では日照時間の変化が冬眠スイッチのひとつですが、飼育下で照明や光の管理が不十分だと、擬似冬眠の引き金になることがあります。

栄養不足や体力低下

十分な食事が取れていない、あるいは病気やストレスで体力が落ちていると、ハムスターはエネルギーを節約しようとして擬似冬眠に入ることがあります。

特に高齢や体調不良の個体は要注意です。

擬似冬眠を防ぐための飼育環境づくり

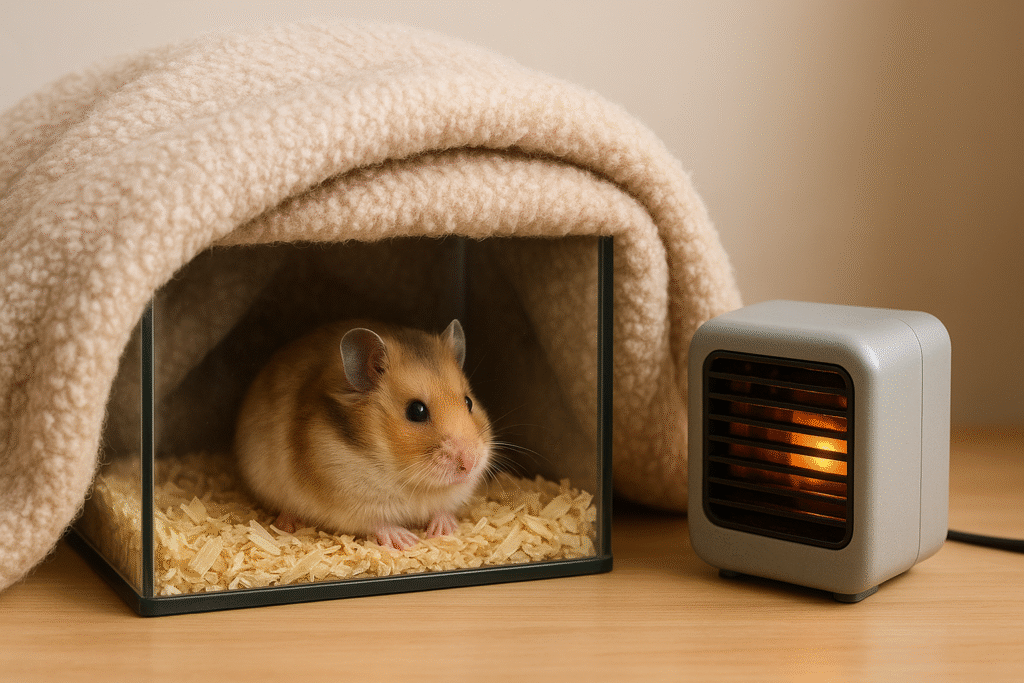

室温管理と適切な温度帯

ハムスターが擬似冬眠に入る最大の要因は室温の低下です。

特に冬場に暖房を切ったままにすると、夜間に急激に温度が下がり危険です。

一般的にハムスターが快適に過ごせるのは20~26℃程度であり、この範囲を維持することが大切です。

暖房を入れるのが難しい場合は、ケージを毛布で覆ったり、ペット用ヒーターを利用したりして温度を安定させる工夫をしましょう。

光と生活リズムの調整

暗い環境に長時間置かれることも擬似冬眠のきっかけになります。

日中はカーテンを開けて自然光を取り入れ、夜は部屋の明かりをつけて生活リズムを保つのが効果的です。

真っ暗な部屋に長く放置すると体内リズムが乱れ、冬眠モードに入ってしまうリスクがあるため注意が必要です。

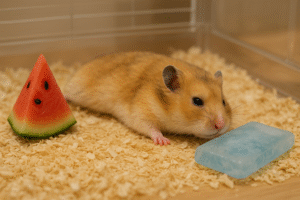

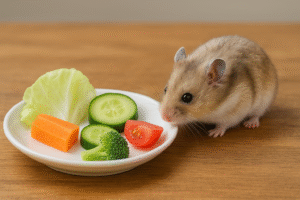

栄養バランスの取れた食事

栄養不足や体力の低下も擬似冬眠の原因になります。

主食のペレットを中心に、野菜や少量のタンパク質を加えてバランスよく与えることが大切です。

特に冬は体温維持のためにエネルギーを多く使うため、餌の量や質を見直しておきましょう。

体調が落ちている個体には、消化しやすい食べ物を少しずつ与えてエネルギーを補給してあげることが有効です。

ハムスターの疑似冬眠、どうすれば目を覚ますの?

それでは最後にどうすれば擬似冬眠から目を覚ましてくれるのか、解説していこうと思います。

ハムスターが擬似冬眠する理由は様々ありますが、主な原因は

- 温度が急激に下がった

- 部屋の中が暗すぎる

- 栄養不足またはストレスが溜まっている

の3つです。

なので目を覚まさせるにはその逆のことをしてあげればいいのです。

そしてその中でも一番大切で影響が大きいのはやっぱり温度です。

ハムスターの種類にもよって少し前後しますが10度以下になると擬似冬眠に入る可能性が出てきます。

さらに5度以下になってしまうとほとんどのハムスターは擬似冬眠に突入します。

またこの擬似冬眠の恐ろしいところは、擬似冬眠に入ったらその1時間以内に目を覚まさないとそのまま死んでしまうケースが多いということです。

もちろん個体差などによって多少時間は変わりますが、早めに見つけないと回復することは難しいと考えたほうがいいでしょう。

なので朝、氷点下になってしまう地域に住んでいる人はきちんと対策をして寒くないようにしてあげましょう。

ハムスターが擬似冬眠から復活するまで

安全に体温を戻す方法

擬似冬眠に入ったハムスターを見つけたら、まずは慌てずに部屋全体を温めましょう。

エアコンやストーブを使って室温を20〜25℃に戻すのが基本です。

直接ドライヤーを当てたり熱湯袋を押し当てるのは危険で、急激な温度変化が体に負担を与えます。

毛布に包んで飼い主の手のひらでゆっくり温めるのが最も安全な方法です。

回復のサイン

体温が戻ってくると、最初はわずかにひげや手足が動き始めます。

続いて浅い呼吸が規則的になり、時間をかけて目を開けるようになります。

この過程は数十分かかることもありますが、焦らずに見守りましょう。

完全に復活したら、餌や水を少しずつ与えてエネルギーを補給させてください。

復活後の注意点

一度擬似冬眠に入ったハムスターは体力を大きく消耗しています。

復活後すぐに元気そうに見えても油断は禁物です。

しばらくは温度管理を徹底し、消化しやすいペレットや少量の野菜を与えるなど体調を労わりましょう。

また、再発防止のために夜間の急な冷え込み対策やヒーター設置を検討することが大切です。

擬似冬眠とから復活できなかったケース

死亡との見分け方

擬似冬眠は見た目が眠っているだけのように見えるため、死後硬直と間違えやすい状態です。

判断の目安は呼吸と体温です。復活できる場合は胸やお腹がわずかに動いており、体温も完全に冷え切ってはいません。

一方で死亡している場合は呼吸が確認できず、体が硬直している、時間が経っても温めても反応がない、などの特徴が見られます。

復活しないときの対応

一定時間温めても呼吸や体の動きが全く見られない場合は、残念ながら命を落としている可能性が高いです。

特に1時間以上温めても変化がなければ、復活は難しいと考えましょう。

飼い主としては辛い判断ですが、無理に刺激を与え続けることはハムスターにとっても苦痛になりかねません。

早期発見の重要性

擬似冬眠に入ってから早い段階で気づければ復活できる確率は高まります。

しかし発見が遅れると、そのまま死亡してしまうことも珍しくありません。

特に寒冷地や夜間の温度管理が不十分な環境ではリスクが高いため、日頃から室温チェックを習慣づけることが最大の予防策です。

ハムスターの擬似冬眠ってなに!?【まとめ】

ハムスターの擬似冬眠は「冬眠」ではなく「低体温症」であり、非常に危険な状態です。

室温や明るさ、栄養管理を徹底することで多くは防げます。

もし起きた場合は迅速な対処が命を救うカギとなります。

この記事を再確認しつつ、冬場の飼育環境を万全に整えてあげましょう。