うさぎは体調を崩すと食欲が落ちやすく、放置すると腸が止まって命に関わることもあります。

そんなときに必要になるのが「強制給餌」です。

流動食を用いてシリンジで与える方法が一般的ですが、量ややめどきの判断を誤ると逆に体に負担をかけてしまうこともあります。

本記事では、強制給餌の基本からハービーケアを使った流動食の作り方、高齢うさぎへの配慮やうまくできないときの対処法まで、飼い主が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

うさぎの流動食|強制給餌とは?

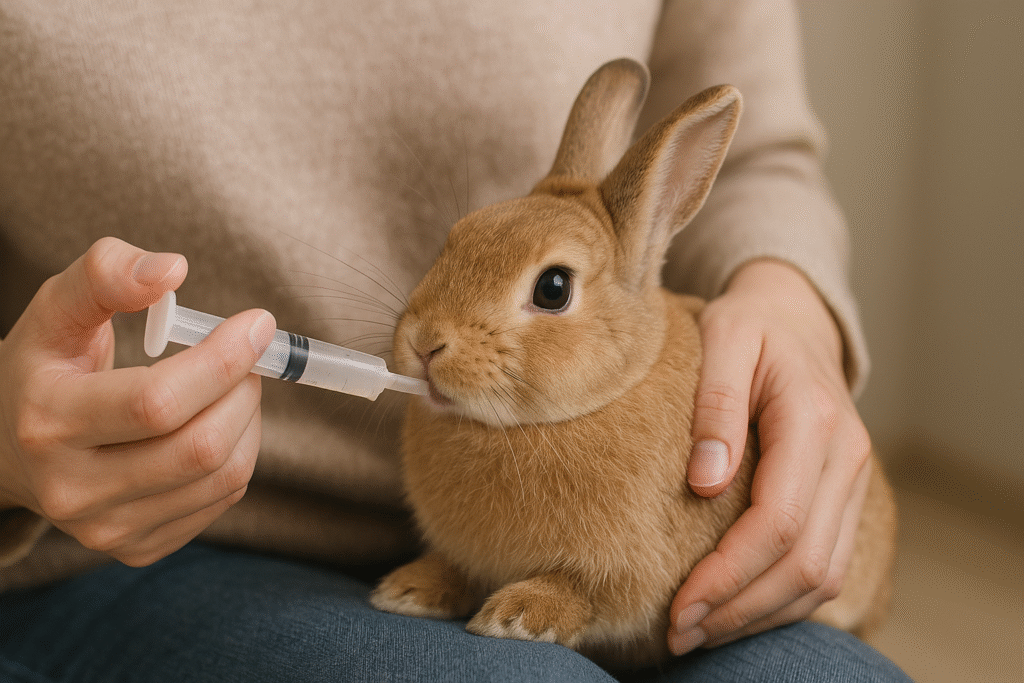

強制給餌とは、うさぎが自分の意思で食事をとれなくなったときに、飼い主がシリンジやスプーンを使って流動食を与えることをいいます。

うさぎは草食動物で、胃腸を常に動かし続ける必要があります。

数時間でも食欲が途絶えてしまうと、腸の動きが止まり「うっ滞」と呼ばれる危険な状態に進行してしまうため、強制給餌は命をつなぐための重要な手段です。

強制給餌が必要になるケース

食欲不振の原因はさまざまですが、歯の異常、胃腸の不調、ストレスや環境の変化などが多く見られます。

特に「食べたいけど食べられない」状態では、すぐに体力が落ちてしまうため、強制給餌で栄養と繊維を補給してあげる必要があります。

強制給餌の注意点

強制給餌は、ただ口に押し込めばよいというものではなく、うさぎの安全を第一に考えることが大切です。

シリンジを歯の隙間から差し込み、少量ずつ入れてうさぎが自然に飲み込むのを確認しながら進めます。

誤って気管に入ると誤嚥性肺炎の危険があるため、無理に与えないことが基本です。

また、強制給餌は応急処置であり、食欲不振の根本原因を取り除くことが本当の治療になります。

必ず動物病院で診察を受け、獣医師の指導を受けながら行うのが理想です。

強制給餌は流動食以外でできるのか?

うさぎに強制給餌をするとき、基本的には流動食を使うしかありません。

これは、うさぎが本来「咀嚼して唾液と混ぜてから飲み込む」という過程を必要とする動物だからです。

固形物を無理に口へ入れても、自分で噛んで飲み込むことはできず、気管に入ってしまうと窒息や誤嚥性肺炎の危険があります。

そのため、現実的には固形物での強制給餌は不可能と考えてよいでしょう。

飼い主ができる準備

いざという時に備えて、シリンジやハービーケアなどの流動食を数本常備しておくと安心です。

さらに、普段から抱っこに慣れさせておくと強制給餌のときのストレスが減ります。

飼い主が落ち着いて対応することで、うさぎも不安を和らげることができます。

うさぎの流動食の作り方は?

それでは、自家製の流動食の作り方をご紹介します。

- 流動食をミルサーや容器に入れる

パウダー状の餌をミルサーの容器に入れます。ミルサーがなければぬるま湯を入れても問題のない容器に入れてください。

パウダー状の餌がない場合は、すり鉢を使ってペレットをすり潰してあげてください。 - ぬるま湯を入れる

ドロドロとした流動食を作るためにはパウダー状の餌とぬるま湯を1:2の比率にするとちょうどよくなります。 - ミルサーで混ぜる

容器をミルサーをセットして混ぜます。ミルサーがない場合には、すり鉢ですり潰しながら混ぜていきます。 - 流動食をシリンジに入れる

出来上がった流動食をシリンジに入れます。

シリンジは動物病院でもらうことも出来ますが、市販で購入することも出来ます。うさぎは体調を崩すと時間との勝負な部分もあるので、シリンジは何本かストックしておくと良いかと思います。

うさぎの流動食の与え方と量・トラブル時の対応方法

うさぎが体調を崩した時に病院から流動食を指示されることがあります。

そんなときに焦らないように、流動食の与え方を知っておきましょう。

与え方

準備するもの

- 流動食を入れたシリンジ

- 水を入れたシリンジ

- 口を拭くためのティッシュ

- (必要あれば)タオル

- ご褒美のおやつ

流動食の与え方

- 流動食をシリンジに入れる。流動食はあまり水っぽくせず、どろどろの状態にする。

- うさぎのテリトリー以外に移動し、膝の上で抱っこする。このとき、飼い主は床に座って行うこと。

- 胸の方を少し高くし、横の前歯と奥歯の隙間からシリンジを入れる。

- 口に入れたシリンジを斜めにして少し奥に入れる。

- 1回の咀嚼で1~2㏄になるように少しずつ注入する。

- 食べ終わったら水をあげる。

- ご褒美のおやつをあげ、べた褒めする。

水は普通の水でも良いですし、アクアコールといううさぎ用のポカリスエットのようなものでも構いません。

体調が悪く水分もとれていない場合には、普通の水よりもアコアコールの方が良いのかもしれません。

1回に与える流動食の量

様子を見ながら与えていきますが、1度に20~40㏄を与えるようにします。

獣医さんに指示をもらっても良いかと思います。

流動食を与えるときに注意したいポイント

誤嚥(ごえん)を防ぐ姿勢

流動食を与える際にもっとも注意したいのが誤嚥です。

誤って気管に入ってしまうと肺炎や窒息につながる危険があります。

シリンジを口の前方からゆっくり入れ、横向きの奥歯の隙間に差し込み、うさぎが自然に飲み込める姿勢を保ちましょう。

頭を高く上げすぎると喉に流れ込みやすくなるため、胸を少しだけ高くする程度が安全です。

与えるペースと間隔

うさぎは一度に大量に飲み込むことが苦手な動物です。

そのため、1〜2ccずつを目安に「飲み込んだのを確認してから次を与える」ことが重要です。

急いで与えると口からあふれたり、逆流したりすることがあります。

体調が悪いときは飲み込む力も弱まっているため、普段以上にゆっくり時間をかけてあげることが大切です。

流動食の温度と保存方法

冷たい流動食は胃腸に負担をかけ、下痢や消化不良の原因になることがあります。

人肌程度に温めてから与えるのが理想です。

作り置きは雑菌が繁殖しやすいため避け、与える直前に調整しましょう。

やむを得ず保存する場合は冷蔵庫で保管し、半日以内を目安に使い切るのが安心です。

高齢うさぎの強制給餌で気を付けたいこと

若いうさぎと比べて、高齢うさぎは体力や臓器の働きが弱っているため、強制給餌のやり方にも特別な配慮が必要です。

無理な給餌はかえって体に負担をかけることがあるため、慎重に行いましょう。

少量を回数多く与える

高齢うさぎは消化力が落ちているため、一度に大量の流動食を与えると胃腸に負担がかかりやすくなります。

1〜2ccをゆっくり与え、回数を増やして調整するのが理想です。

姿勢と体力の配慮

抱っこの体勢自体が高齢うさぎには負担になることがあります。

タオルで体を支え、できるだけ楽な姿勢で与える工夫が必要です。

また、給餌中に息切れやぐったりする様子があれば、すぐに中止して休ませましょう。

栄養だけでなく水分補給も意識

高齢うさぎは脱水しやすく、体力低下にも直結します。

流動食のほかに、ぬるま湯やアクアコールを少しずつ与えることで、胃腸の動きを助け、便通の改善にもつながります。

獣医師と連携することが最重要

高齢期は歯や内臓の病気が隠れていることも多く、飼い主の判断だけで強制給餌を続けるのは危険です。

給餌の量や回数、併用すべき薬については必ず獣医師と相談しながら進めることが、高齢うさぎの命を守るカギになります。

強制給餌がうまくできないときの対処法

実際にやってみると「口を開けてくれない」「暴れてシリンジを嫌がる」といった理由で、強制給餌が思うようにできないケースは多くあります。

無理に押さえつけたり流し込んだりすると、誤嚥やトラウマにつながるため注意が必要です。

無理に与えない

どうしても口を固く閉じて受け付けない場合、力ずくで流動食を入れるのは危険です。誤って気管に入ると命に関わることもあります。その場は深追いせず、時間をおいて再度チャレンジしましょう。

与え方を工夫する

シリンジが苦手な子には、スプーンや小皿に流動食を出して自発的に舐めさせる方法も有効です。また、流動食を少し温めて香りを立たせると興味を示すこともあります。好物の粉末を混ぜるなど、味や匂いの工夫も試してみましょう。

動物病院に頼る

強制給餌がまったくできないときは、無理せず動物病院を受診してください。獣医師による給餌サポートや点滴、薬による消化促進が必要になる場合があります。飼い主一人で抱え込まず、早めに専門家に助けを求めることが大切です。

強制給餌をしても糞が出ないときは?

強制給餌をしているのに糞が出ない場合、腸の動きが止まっている「うっ滞」やガスの発生が疑われます。

流動食で栄養を補っても、腸が動かなければ排泄が行われず、どんどん状態が悪化してしまうのです。

考えられる原因

- 胃腸の動きが弱まっている(うっ滞)

- ガスが溜まっている

- 痛みやストレスによって食欲・腸の動きが低下している

- 根本の病気(歯の異常、内臓疾患 など)が進行している

飼い主ができる対処

自宅でできることは限られますが、体を優しくマッサージして腸の動きを助ける、水分をしっかり与えるといったサポートは有効です。

とはいえ、糞が丸一日以上出ないのは危険信号で、強制給餌を続けてよいかどうかの判断は飼い主には難しい場合が多いです。

動物病院へ

糞が出ない状態で強制給餌を無理に続けると、腸にさらにガスが溜まったり、痛みが悪化する恐れがあります。

そのため、半日〜1日以上糞が出ないときはすぐに動物病院を受診することが何よりも大切です。

獣医師による点滴や腸の動きを促す薬で、回復を早める必要があります。

うさぎの強制給餌のやめどき

強制給餌の大切なポイントは「始めどき」と同じくらい「やめどき」を見極めることです。

体調が回復しても長く続けてしまうと、うさぎが自力で食べる習慣を取り戻すのが遅れてしまうこともあります。

自力で食べ始めたら減らす

強制給餌をやめる目安は、うさぎが自分から牧草やペレットを食べ始めたときです。

最初はほんの少量でも構いません。

自発的に食べている様子が確認できたら、強制給餌の量を徐々に減らしていきましょう。

糞の状態もチェックする

食べ始めたように見えても、糞の量や大きさが元に戻っていない場合は、まだ栄養が十分に取れていない可能性があります。

その場合は完全にやめず、補助的に少量だけ続けると安心です。

獣医師の判断を仰ぐ

強制給餌はあくまで応急処置であり、病気の根本治療ではありません。

食欲が戻るスピードや必要な給餌量は個体差が大きいため、「完全にやめてよいかどうか」最終判断は獣医師に確認するのが安全です。

うさぎなどの草食動物向けの「ハービーケア」とは?

流動食をつくる上で便利なのが「ハービーケア」という商品です。

ハービーケアは粉末の流動食用の商品で、ハービーケア1に対して温水2で混ぜるだけで簡単に流動食を作ることが出来ます。

獣医師からの特別な指示がない限りは、うさぎの体への負担を考えて1日4~6回に分けて与えるようにしましょう。

ハービーケアなら栄養も補給出来ますし、好みの硬さに調整するのも簡単ですので、シリンジ給餌にもスプーン給餌にも対応することが出来ます。

また、高繊維質を含んでいるので、水分を多く吸収し、うさぎも水分をしっかりとほきゅうすることが出来ます。

さらに食欲が落ちているだけで流動食まで必要がない場合には、フードボウルに入れたり、粉末をフードに振りかけて摂取させることも可能です。

うさぎの流動食の与え方と1度の量は?【まとめ】

うさぎの食欲不振はそのまま悪化することも多く、最悪の場合命に関わってしまいます。

そのため、すこしかわいそうには思いますがシリンジで強制給餌をしないといけないこともあります。

そんな時に飼い主がモタモタしてしまってはうさぎにも不安が伝わってしまいますよね。

そんな時が来た時のため、うさぎのために強制給餌について理解をしたり、準備をしておくと飼い主も落ち着いて対処が出来ますよね。

今はそんな状態でなくても、しっかりと知識を付けておきましょう。