水槽の底で愛らしく動くコリドラスも、寄生虫に感染すれば命を落とす危険があります。

イカリムシや白点病、ギロダクチルスなど、症状や発生時期もさまざまです。

本記事では、コリドラスに付く主な寄生虫の種類と見分け方、塩浴・薬浴による治療法、さらに感染を防ぐ予防ポイントまで、飼育初心者でも実践できる方法を分かりやすく紹介します。

コリドラスに付く寄生虫の種類とは?

イカリムシ(通称ピロピロ)

コリドラスのヒゲについてたピロピロ pic.twitter.com/ywDsflc0PA

— GEN3987 (@GEN3987) November 10, 2021

コリドラスが感染しやすく、注意が必要な寄生虫です。

イカリムシそのものはコリドラスに特有の寄生虫ではなく、どの魚にも寄生する可能性があります。

全長数ミリの寄生虫なので、寄生されていれば肉眼で確認することができます。

体表から糸状の白い物体がピロピロと出ているため、ピロピロ虫やピロピロ寄生虫といった通称で呼ばれています。

イカリムシが直接の原因で死亡することはないものの、体調の悪い個体に寄生されると衰弱が早まります。

また、感染力が強く、あっという間に他の個体にうつってしまいます。

駆除する際はピンセットでつまんで除去するか、リフィッシュ、トロピカNなどの薬が有効です。

白点病

朝起きるとコリドラス水槽で白点病っぽいものが。昨日の画像もよく見たら白っぽいのがついていました。白点病って木にも白点がつくのでしょうか?今は28度にして、アグテン入れてます。水換えも1週間に一度していたからショックです。 pic.twitter.com/NzPUCYWXT3

— Taka (@aquataka000M) November 14, 2017

白点病はその名の通り、体が白い粒で覆われていく症状を示します。

病気として有名ですが、正確には寄生虫の一種で、体表を覆っていく白い粒がすべて寄生虫本体です。

卵の状態で水槽内に漂っていて、水温変化などで魚の体力が落ちたときに発症します。特にコリドラスは低温飼育することが多く、白点病が出やすい環境といえるでしょう。

感染力が強く、どんどん魚の体力を奪い死に至る恐ろしい寄生虫です。

高温に弱い側面があるので、水温を上げるのが有効ですが、もともと低温飼育していた場合はかえって危険かもしれません。

魚病薬で治療することになりますが、この場合はメチレンブルーが有効です。

ダクチロギルス、ギロダクチルス

エラを中心に体表につく寄生虫ですが、全長1ミリ以下のウジムシのような外見をしていて、肉眼で発見するのは困難です。

ダクチロギルスは春から夏にかけて、ギロダクチルスは秋から春にかけて発生しやすい寄生虫ですが、外見も症状もよく似ています。

ダクチロギルスやギロダクチルスに寄生されると、食欲がなくなり、動きが緩慢になってぼうっとしていることが多くなります。

粘膜が以上に分泌され、ひらひらと体表からはがれるほどになります。

また、エラに寄生された場合はエラの中が腫れ、閉まらなくなります。

駆虫にはリフィッシュやトロピカNが有効です。

寄生虫の対処法

寄生虫の種類によって使用する薬は違いますが、基本的な対処法は同じです。

隔離

まず、寄生された個体を隔離します。

どの寄生虫も感染力をもつため、見つけ次第隔離してほかの魚にうつらないようにすることが大切です。

薬浴

隔離したら、魚病薬による薬浴を行います。

最近感染などの病気であれば、塩浴により免疫を高めることも有効なのですが、寄生虫の場合は免疫力を高めても駆虫できない場合がほとんどです。

また、コリドラスは薬にも塩分にも弱いので、寄生虫がダメージを受けるほどの塩分濃度ではコリドラスも衰弱してしまいます。

薬浴する際も、規定量の濃度ではコリドラスには濃すぎます。

薬のパッケージに書かれた濃度の1/3~1/2程度になるよう調整しましょう。

ピンセット除去

イカリムシをピンセットで除去する場合、あらかじめ水中でイカリムシの場所を特定しておき、水から上げたら速やかに作業しましょう。

長くかかればかかるほど、コリドラスに大きな負担がかかってしまいます。

コリドラスの寄生虫の予防法と日常管理のポイント

寄生虫は一度水槽に持ち込んでしまうと、駆除に手間も時間もかかります。

コリドラスは薬や塩分に弱いため、治療自体が魚への負担になることも少なくありません。

だからこそ、日常の管理で寄生虫を寄せ付けない環境づくりが大切です。

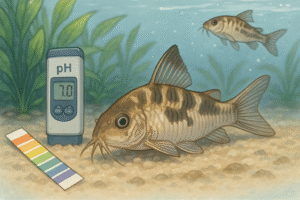

水質管理

まず基本となるのは水質管理です。

アンモニアや亜硝酸の蓄積は魚の免疫力を低下させ、寄生虫に付け入る隙を与えます。

週1回程度の定期的な水換えとフィルターの清掃を欠かさないようにしましょう。

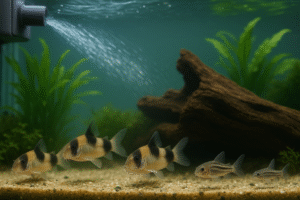

新しく魚や水草を導入する際は、いきなりメイン水槽に入れず、別の小型水槽やバケツで数日間観察します。

その間に軽い塩浴や薬浴を行うことで、寄生虫の持ち込みリスクを大幅に減らせます。

複数の水槽を運営している際の道具の共用はNG

また、複数の水槽を運営している場合は、ネットや掃除道具を共用しないことが重要です。

どうしても共用する場合は使用前後にしっかり洗浄・乾燥させましょう。

生餌を与える際は注意

生き餌を与える場合も注意が必要です。

天然採取の生き餌や未処理の冷凍餌は寄生虫の温床になることがあるため、信頼できるルートで入手し、可能なら一度冷凍してから与えると安心です。

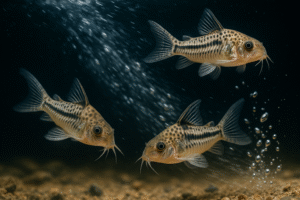

そして何より、日々の観察を怠らないことです。

食欲や泳ぎ方、体表の様子に少しでも違和感があれば、早めに隔離して様子を見る習慣を持ちましょう。

初期段階での発見こそが、寄生虫被害を最小限に抑える鍵です。

コリドラスに付く寄生虫の種類と対処法【まとめ】

コリドラスは丈夫な魚ですが、寄生虫に感染すると薬や塩分に弱いため治療が難しくなります。

だからこそ、早期発見と予防が何より重要です。水質管理や新規導入時の隔離、道具の共用防止、生き餌の取り扱いなど、日常的な対策で寄生虫を寄せ付けない環境を整えましょう。

健康なコリドラスの姿を長く楽しむために、日々の観察と管理を欠かさないことが最大の防御になります。