「金魚が大きくなったら鯉になるの?」と考えたことはありませんか。

確かに両者は同じコイ科で見た目も似ていますが、実際には全く別の魚です。

本記事では金魚と鯉の違いを、成長後の大きさや寿命、見分け方に加え、歴史的な背景、混泳の可否、交配や餌の違いまで幅広く解説します。

読めば、金魚と鯉それぞれの魅力をより深く理解できるでしょう。

金魚は鯉になる?

出世魚のように金魚は大きくなったら鯉になるのでは?と疑問に思ったことはありませんか?

大きさこそ違えど、見た目は似た雰囲気の2種ですが金魚は鯉にはなりません。

金魚はコイ科ではありますがフナの品種改良、鯉の仲間ではありますが、鯉ではありません。

- 金魚はコイ科フナ属

- 鯉はコイ科コイ属。

なんとなく顔や体の色、模様、飼育環境なんかも金魚と鯉は似ています。

金魚と鯉はどのくらい大きくなるのか?

成長すると大きさに違いが出てきます。

金魚:15センチ~30センチ

鯉:60センチ~100センチ

比べると倍違いますね。

当たり前ですが鯉は最初からこの大きさではありません。

鯉の幼魚は金魚と間違える位小さいです。

成長した金魚の30センチというのも大きいですよね。

最大47.4センチのギネス記録をもつ大きい金魚も存在していましたが、それでも鯉の大きさには届きませんね。

金魚も鯉も幼魚の時は小さいですが、すごく大きくなるので飼育を希望される方はそれを見越して飼育することをおすすめします。

もし金魚と鯉を混泳させたい場合は体の大きさに差がないような個体との混泳がおすすめです。

大きい鯉は小さい金魚を食べてしまいます。

なのであまりおすすめはしませんが、混泳する場合は鯉の幼魚、金魚の成魚を一緒にすると良いと思います。

金魚と鯉の違い

金魚と鯉は似ていますが、様々な違いがあります。

先ほど紹介した大きさの違いのほかに、寿命の長さも違います。

金魚:10年から15年

鯉:20年から30年

飼育環境にもよります。

上手に育てれば金魚だって30年生きることが可能、ギネス記録では43年寿命を全うした金魚もいます。

鯉も飼育環境によっては30年、70年も生きることが可能です。

人が飼育している鯉よりも、キレイな池などで自由に泳ぎ回っている鯉の方が寿命が長い傾向があるそうです。

ストレスフリーってやっぱり健康に結びついているのですね。

鯉も長寿命でギネスブックに記録があります。

ギネスブックに最長寿命として記録された鯉の寿命はなんと226年!

「花子」と呼ばれたこの鯉は庭の池に飼育されていた鯉のようで、7世代にわたり飼育されていたようです。

実際に記録をとっていたわけではなく、長年花子という鯉の年齢を調べることはしませんでした。

それが1964年に初めてうろこの年輪から花子の年齢を調査することに。

そこで初めて花子は1751年に生まれた鯉ということが判明。

その後1977年に花子はなくなってしまいました。

226年という長寿命は鯉の平均寿命をはるかに越えているため、本当なの?と疑う声もあります。

金魚と鯉の歴史的な関係とは?

金魚と鯉はどちらも日本人にとって身近な観賞魚ですが、実はルーツや文化的な背景に大きな違いがあります。

見た目の似た両者ですが、その成り立ちや人との関わりを知ると違いがより鮮明になります。

金魚はフナの改良から生まれた観賞魚

金魚は中国でフナを品種改良して誕生した魚です。

日本には室町時代に伝わり、江戸時代には観賞用として大流行しました。

現在では琉金、出目金、ピンポンパールなど、愛玩目的で改良された多彩な品種が存在します。

もともと食用ではなく、庭や鉢で楽しむための魚として発展したのが金魚の特徴です。

鯉は農業や食文化と深く関わる魚

一方の鯉は、古くから食用や農業との関わりが深い魚です。

田んぼの害虫を食べることで稲作を助け、また縁起の良い魚として武士の家紋や絵画にも多く描かれました。

現在でも観賞用として「錦鯉」が世界的に人気で、日本の輸出品としても重要な存在になっています。

鯉は「強さ」と「縁起」、金魚は「愛らしさ」

文化的な象徴としては、鯉は滝を登る姿から「立身出世」「強さ」の象徴とされます。

対して金魚は「かわいらしさ」や「涼しさ」を表す存在で、夏祭りの金魚すくいや風鈴とともに日本の風物詩として定着しました。

こうした背景を知ると、金魚と鯉が同じコイ科であっても異なる道を歩んできたことがよく分かります。

金魚と鯉の見分け方

口元に注目、ひげがなければ金魚、ひげがついていれば鯉。

大きさを見ればすぐにわかるかもしれませんが、幼魚の場合は判断は難しいです。

他にも金魚には尾ひれが長い品種が存在し、様々な尾ひれを持ちますが鯉にはそういった品種は存在しません。

ただ金魚も鯉と同じようなヒレを持つ品種もいますので、口元のひげの有無で判断するのが簡単だと思います。

ちなみに鯉についているひげは、餌を探すためについています。

暗いところでもこのひげがあれば餌を見つけることが出来ます。

またこのひげのおかげで鯉は食べるものの味もわかるそうですよ。

金魚すくいで育ったら鯉だったはなぜ起きる?

夏祭りなどで持ち帰った金魚を育てていたら、「気づけば鯉だった!」という話を耳にすることがあります。

実際にはどうしてこうした勘違いが起きるのでしょうか。

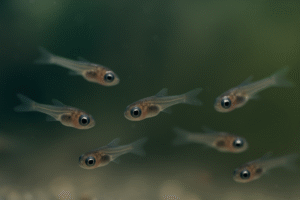

見た目が似ている幼魚の影響

鯉の幼魚は小さいうちは体色が地味で、フナや金魚とほとんど区別がつかないことがあります。

特に黒っぽい「黒仔」と呼ばれる時期は金魚と鯉の稚魚がそっくりで、祭りの金魚すくいで混ざってしまうと、育てるうちに「鯉だった」と気づくケースがあるのです。

業者が仕入れ時に混同することも

金魚すくいに出される魚は、問屋から大量に仕入れられています。その際に鯉の幼魚が混ざってしまうことも珍しくありません。

特に「錦鯉」の幼魚はカラフルで、金魚と見間違いやすい品種もあるため、区別が曖昧なまま出回ることがあるのです。

成長してから分かる違い

鯉は金魚に比べて成長が早く、体格もぐんぐん大きくなります。

最初は同じように見えても、1年ほど育てると体の厚みや泳ぎ方に違いが現れ、鯉だと判明することが多いです。

口の「ひげ」が出てくれば、ほぼ間違いなく鯉と断定できます。

金魚と鯉は混泳できる?

金魚と鯉は同じコイ科の魚なので、一見すると一緒に飼えそうに思えます。

しかし実際には注意点が多く、条件を満たさないとトラブルにつながる可能性があります。

現実的には基本的にはNGだと考えた方が無難で、いろいろ条件が整えばギリギリセーフと言う考え方です。

大きさの差による捕食リスク

鯉は最大で1メートル近くまで成長するのに対し、金魚は大きくても30センチ前後です。

そのため体格差が大きくなると、鯉が金魚を飲み込んでしまう危険があります。

混泳させる場合は、体の大きさが近い幼魚同士を選ぶことが前提です。

餌や水質の違い

金魚は観賞用として改良されてきたため、沈下性や浮上性の金魚用フードを好みます。

一方で鯉は雑食性が強く、植物から水底の小さな生き物まで幅広く食べます。

餌の種類や与え方が違うと、金魚が十分に餌を取れず弱ってしまうことがあります。

また、鯉は食べ残しが多く水を汚しやすいため、水質管理も難しくなります。

飼育スペースの問題

鯉は成長するにつれて広い池や大きな水槽が必要です。

小型の水槽で飼育している金魚と一緒にすると、すぐに過密状態になり、両方にとってストレスや病気の原因になります。

鯉と混泳させるなら庭池のように広い環境が望ましいでしょう。

金魚と鯉の交配は可能?

金魚と鯉はどちらもコイ科に属しており、遺伝的には近い関係にあります。

そのため理論的には交配は可能で、実際に「キンギョコイ」や「金鯉」と呼ばれる雑種が存在します。

自然界での交配はまれ

金魚と鯉は繁殖期の習性や求愛行動がやや異なるため、自然環境で勝手に交配するケースはほとんどありません。

池や大きな飼育環境で両方を一緒に飼っていると、稀に交雑個体が生まれる程度です。

雑種はどんな姿になる?

金魚と鯉の雑種は、鯉の体格と金魚の模様を併せ持つような姿になることが多いです。

ただし特徴は個体差が大きく、「どちらかというと鯉寄り」「金魚の面影が強い」といったバリエーションがあります。

観賞用としての価値は高くなく、流通もほとんど見られません。

繁殖上の注意点

交配によって生まれた雑種は、繁殖能力が低い場合や、体質的に弱い個体が出やすいとされています。

そのため観賞魚として安定して広まることはなく、あくまで特殊なケースとして存在するにとどまります。

金魚と鯉の餌は共有できる?違いは?

同じコイ科の魚であるため、金魚と鯉の餌はある程度共通しています。

しかし、成長のスピードや体格、改良の歴史によって、最適な餌には違いがあります。

金魚の餌の特徴

金魚は観賞用として改良されてきたため、消化しやすく、栄養バランスが調整された専用フードが基本です。

沈下性や浮上性など種類も豊富で、口の形や泳ぎ方に合わせて選べます。

高タンパクの稚魚用、色揚げ効果のあるフードなど、品種や成長段階に合わせて工夫するのが一般的です。

鯉の餌の特徴

鯉は金魚よりも大きく育つため、粒のサイズが大きく、成長促進を重視した飼料が使われます。

また雑食性が強いため、人工飼料だけでなく野菜や果物、昆虫なども食べることができます。

観賞用の錦鯉には、体色を鮮やかにするための「色揚げフード」が人気です。

共有は可能だが最適とは限らない

金魚が鯉の餌を食べることはできますし、その逆も不可能ではありません。

ただし粒の大きさや栄養バランスが合わず、消化不良や栄養不足の原因になることもあります。

特に金魚に鯉用の大粒フードを与えると、口に入らなかったり、無理に食べて転覆病のリスクが高まることがあります。

混泳させる場合は、両方が食べやすい中粒サイズを与えたり、別々に餌を用意するのが安心です。

金魚は鯉になる?【まとめ】

金魚はどんなに大きくなっても鯉にはなりません。

大きさや寿命、性質に違いはありますが、どちらも日本の生活や文化に深く根付いてきた大切な観賞魚です。

混泳や交配は条件次第で可能な場合もありますが、基本的にはそれぞれに合った環境と餌を与えるのが安心です。

これから飼育を考えている方は、自分の飼育環境や楽しみ方に合う魚を選んでください。