金魚は室内水槽だけでなく、庭やベランダなどの屋外でも飼育が可能です。

ただし外で飼うには容器選びや季節ごとの管理方法に工夫が必要です。

本記事では、外飼いに適した容器の種類やそれぞれの特徴、夏や冬を安全に過ごさせるポイントを分かりやすく解説します。

これから外飼いを始めたい方の参考になるはずです。

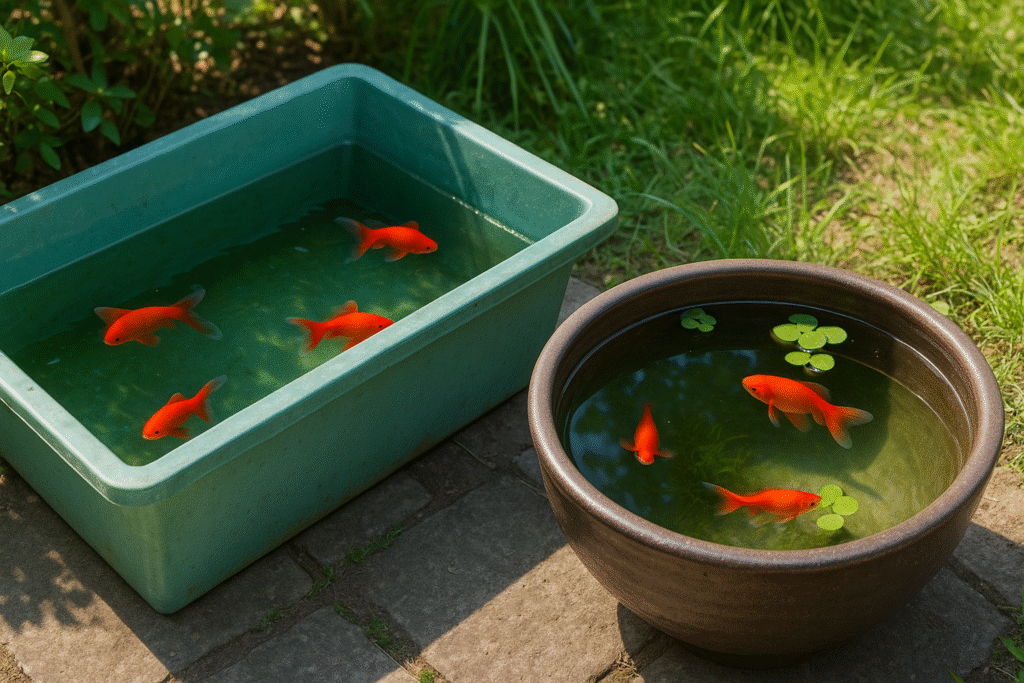

金魚を外飼いする容器

金魚を外飼いする容器は、

- トロ船(プラ船)

- FRP水槽

- 睡蓮鉢

- 発泡スチロール

などが向いてます。

どれも日光による劣化に強い容器です。

他にも日光や外に置いても劣化しないような容器ならば大丈夫です。

トロ船(プラ船)とは

やはり漢はトロ船最大の220L‼️

— ゼロイチ01 (@zeroichi01_01) April 6, 2025

デカすぎ‼️

10cm超えの金魚が当歳に見えるぜ pic.twitter.com/vkLZeQwTfO

様々な大きさがあり、価格も安く入手しやすいことが特徴。

ホームセンターなどでも簡単に購入することが出来ます。

こちらはすこし保温性が足りないので、夏と冬の水温管理に気を付けましょう。

FRP水槽とは

金魚すくい等で良く使われる。FRP水槽です。古くて年季は入っていますが、まだ使えます。1350x650x230 3000円です。 pic.twitter.com/9ubZ2GFJkv

— 熱帯魚 加藤商店 (@katokinnet) June 3, 2018

FRP(ガラス繊維強化プラスチック)で作られた水槽。

様々な形状で作製することが出来ます。ただ費用が高い。

水槽と名がついていますが、アクリル水槽よりも軽いことが特徴。

耐久性ももちろんばっちり、こだわって長く外で飼育したい方向けです。

こちらも水温管理に気を付けましょう。

睡蓮鉢とは

その名の通り睡蓮や浮き草を入れる容器です。

大きさは大きなものから30センチ程度の小さなものまであります。

形も様々、よく思い浮かべる睡蓮鉢から、壺のような形、花を模したようなものまで。

材質も陶器のものから最近だとプラスチックでできたもの、発砲スチロールまでありますよ。

花を浮かべてその下には金魚がいる、手軽に自然の一部を感じられるようになります。

発泡スチロールとは

袋のままよりは水量増えて良いかなと思いメダカと金魚を発泡スチロールの箱に一緒に入れたら金魚すくいみたいな光景になった pic.twitter.com/NP7RE4nKlF

— さくとぅー (@yukirinn1101) February 20, 2018

説明するまでもありませんが、よく冷蔵品などを入れているあの発泡スチロールでも金魚が飼えるんです!

入手のしやすさ、軽さ、保温性もあります。大きさも選びやすいですね。

問題はすぐぼろぼろになります。

極端に劣化が早いわけではありませんが、長期的に金魚を外で飼う場合は定期的に買い替える必要がありますね。

最近だと発泡スチロールで出来た専用の飼育容器もあるので参考にしてみてください。

以上が金魚を外で飼う際に適した飼育容器です。飼育環境、飼育方法に合わせた容器を選びましょう。

金魚の外飼い容器を選ぶ時に考えるべきポイント

金魚を外で飼う際は容器そのものの素材や形だけでなく、環境に合っているかどうかを考えることが重要です。

ここでは実際に容器を選ぶ時に意識したい3つの観点を紹介します。

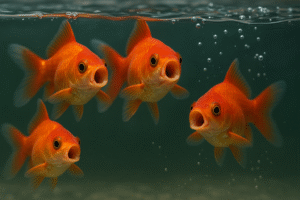

容量と金魚の匹数のバランス

金魚は成長すると体長20センチを超えることもあるため、容器が小さすぎるとすぐに水質が悪化してしまいます。

一般的には1匹あたり10L以上の水量を確保できると安心です。

複数飼育を考えるなら、トロ船やFRP水槽など大容量の容器を選ぶのがおすすめです。

容器の設置場所との相性

設置する場所によっても適した容器は異なります。

庭やベランダで直射日光が強い場所では、遮光できる睡蓮鉢や発泡スチロール容器が便利です。

逆に、ある程度日陰になる場所ならトロ船のように開放的な形状の容器でも問題ありません。

容器と設置環境の相性を見極めると管理が楽になります。

メンテナンス性と耐久性

外飼いでは水換えや掃除がどうしても大変になります。

軽い容器は移動や水抜きがしやすい一方で、耐久性に劣ることがあります。

長期的に管理するならFRP水槽のように頑丈な素材が安心ですが、短期間で試したい場合は発泡スチロール容器の手軽さも魅力です。

メンテナンスのしやすさとコストを両立させる視点を持ちましょう。

金魚の外飼いにおける天敵予防

屋外で金魚を飼育する場合、最も注意したいのが「天敵の存在」です。

室内飼育とは違い、自然に近い環境では猫や鳥などの外敵が金魚を狙うことがあります。

天敵の被害を受けないよう、あらかじめ対策を講じておくことが大切です。

猫や犬などの小動物対策

庭やベランダに設置した容器は、猫や犬にとって興味を引く存在になります。

金魚を捕まえようとして容器をひっくり返される危険もあるため、必ずフタやすだれを設置しましょう。

金網やメッシュネットで容器全体を覆うと、物理的に侵入を防げて安心です。

鳥類(カラス・サギなど)対策

外飼いで最も多い被害はカラスやサギなどの鳥類です。

彼らは金魚を見つけると簡単についばんでしまいます。

容器の上に格子状のネットを張る、または釣り糸を数本渡して光の反射で近寄らせないなどの工夫が有効です。

特に水面が広いトロ船やFRP水槽では徹底した予防が必要です。

昆虫や両生類の侵入防止

夏場はボウフラ(蚊の幼虫)が湧いたり、カエルが入り込んだりすることもあります。

金魚がボウフラを食べてくれる場合もありますが、過剰繁殖すると水質悪化の原因になります。

こまめな水換えや、ネットでの侵入防止を行いましょう。また、ゲンゴロウやヤゴ(トンボの幼虫)など肉食性の昆虫も金魚を襲うことがあるため、定期的に容器の中を確認して取り除くことが大切です。

こうした天敵対策をしっかり行えば、金魚を安心して外飼いできる環境を作ることができます。

金魚の外での飼育方法

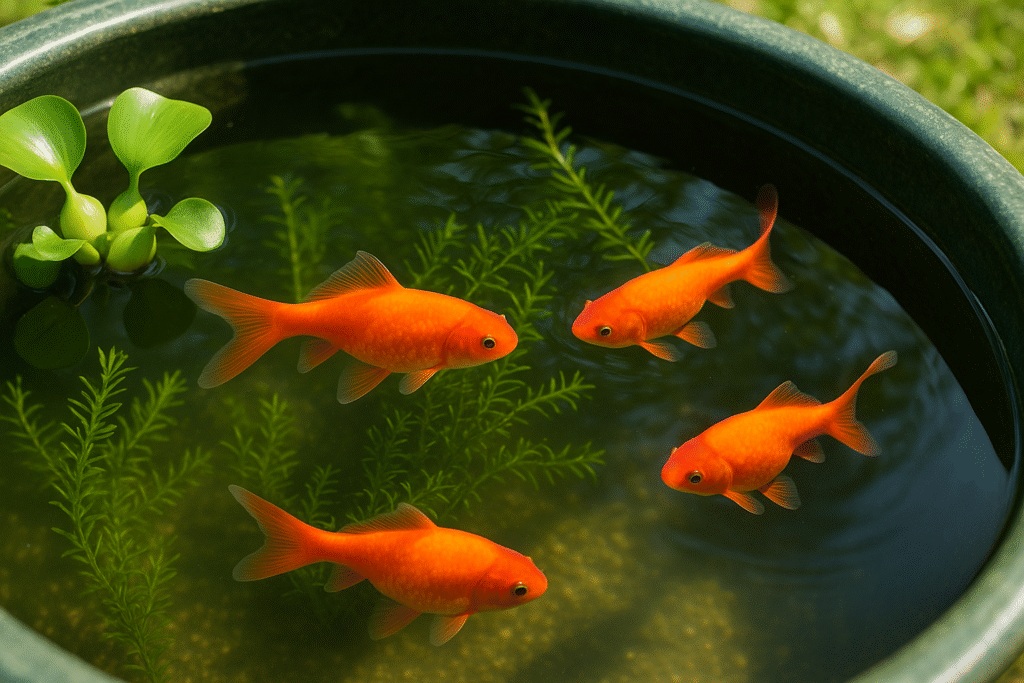

容器が準備できたら次に用意するものがあります。

・餌やカルキ抜きなど室内飼育でも必要な最低限のもの

・掃除用ホース・バケツ・網

・飼育容器の蓋、ないのであればすだれなど容器を覆うことが出来るもの

あると便利なものは

- 水草

- 水温計

掃除用ホースやバケツなどは、飼育容器を移動する手間をなくす為に必要です。

飼育容器を覆うものは猫や、からすなどの害獣から金魚を守ることが出来ることだけではなく、保温保冷、水温調節に必要です。

外で飼育するとなると、日本には必ず季節がありますので季節、天候に合わせた水温調節をすることが大切です。

あると便利な水草、水温計についてはなくても平気です。

水草は水質の安定、見た目も美しいです。

外で飼育すると日光に当たるので成長も早いですよ。

水温計は今の水温を計るのに便利です。

準備が出来てもまだ金魚は入れません。

水を容器に入れて1週間はそのまま置いておきましょう。

器具や水草があれば金魚を迎える前に設置しておきます。

1週間たって器具などに問題がなく、外に置いておいても大丈夫そうだなーと思ったら水合わせをして金魚を迎えましょう。

あとは通常通り1日2回ほどの餌やり、1~2週間程度に1度の水換えなど、室内飼育と同じです。

天候、気温に合わせた飼育方法を

金魚を外で飼う場合、問題になってくることは気候、気温の変化です。

少しの雨ならば気にしなくても平気ですが、強風・豪雨の場合は金魚が流されないように蓋をしましょう。

豪雨による急激な水質変化も抑えられます。

強風によって蓋が飛ばされないように上に重しを乗せることも忘れてはいけません。

夏場の晴天時など、水温上昇が心配される場合は蓋、もしくはすだれなどで影を作ってあげましょう。

置き場所によっては全面的に日陰が無く、暑くなる一方、ということは避けます。

逆に寒い時期、水温が10℃程度が続く時期は基本世話をしないでください。

金魚は冬眠をする観賞魚です。

動かなくなることが多くなりますが心配ありません。

逆に餌をあげたり、水を換えたり環境に変化を加えると金魚にとって負担になってしまいます。

冬眠中は足し水のみ行ってください。

気を付けたいことがもう一つあります。

水が凍結するほど寒くなる場合は蓋やすだれで保温、足し水で高水位を保ってあげてください。

表面が凍る程度ならば問題ありませんが、水位が低く容器の水がそのまま凍ってしまうようなときはすこし危ないです。

雪が降っている場合も蓋やすだれの活用を、雪が入ることにより水質変化が起こってしまいます。

夏と違い、冬場は基本放置することが金魚の為になります。

金魚を外で飼う際の飼育方法とは?【まとめ】

金魚の外飼いは、容器選びと季節ごとの対策が大きなポイントです。

適切なサイズと素材を選び、日差しや寒さから守ってあげれば、金魚は元気に育ちます。

室内とはまた違った自然な姿を楽しめるのも外飼いの魅力です。ぜひ本記事を参考に、あなたの環境に合った外飼いを実践してみてください。