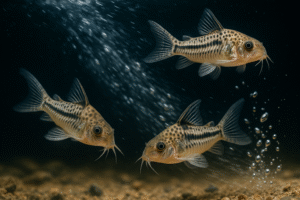

底砂をもふもふと掘り返す姿が可愛いコリドラス。丈夫な熱帯魚と思われがちですが、実は水温管理がとても重要です。

高温に弱く、低温にも限界があり、種類や繁殖の有無でも適温は変わります。

この記事では、コリドラスの基本の適温、季節ごとの対策、繁殖や稚魚期の水温管理、ヒーターの必要性や混泳時の設定温度まで詳しく解説します。

水温を正しくコントロールして、元気に長生きさせましょう。

コリドラスの適温と水温の基本

コリドラスの適温はおおむね 22〜26℃ です。

文献や飼育者の経験談によっては22〜25℃、あるいは22〜28℃という幅で書かれている場合もありますが、基本的には25℃前後を目安にすると安心です。

低温には比較的強く、18℃程度までなら体調を崩さずに過ごせる個体も多くいます。

しかし、高温には弱く、30℃を超えると急激に弱ってしまう可能性が高くなります。

この理由は、生息地にあります。

コリドラスは南米アマゾン川の本流ではなく、森の中を流れる支流や小川に生息しており、本流に比べると水温が上がりにくい環境で暮らしています。

そのため、高温に慣れておらず、夏場の高水温には特に注意が必要です。

また、同じコリドラスでも種類や出自(ブリード個体かワイルド個体か)によって適温や耐性は変わります。

- 飼いやすい種類(アエネウス、パレアトゥスなど)のブリード個体は比較的水温変化に強い

- パンダやアドルフォイなどは水質・水温の変化に敏感で、安定管理が必要

コリドラスの健康を守るためには、この適温帯を意識しつつ、急激な温度変化を避けることが何より大切です。

コリドラスが高温に弱い理由と夏場の対策

コリドラスは「高水温に弱い」とよく言われますが、その背景には酸欠の問題が大きく関わっています。

水温が高くなると水中に溶け込める酸素の量は減少します。酸素が少ない環境では、底で生活するコリドラスは特に影響を受けやすく、活動が鈍ったり、最悪の場合は死んでしまうこともあります。

そのため、高温対策では単に水温を下げるだけでなく、水中の酸素量を増やすことも重要です。

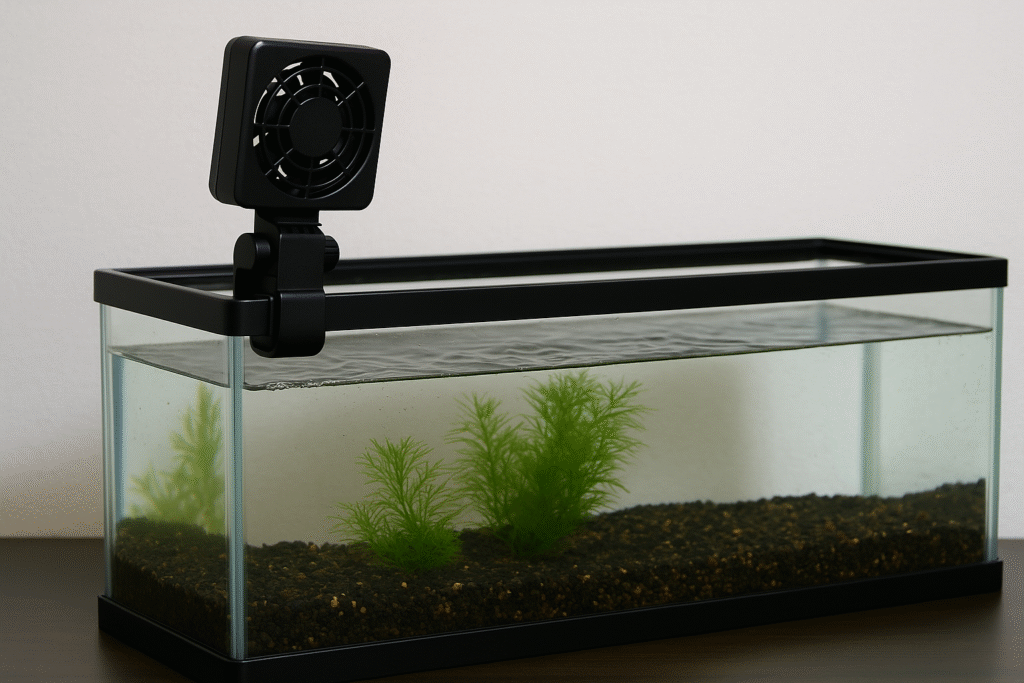

高温対策の具体例

- 冷却ファンや水槽用クーラーを使う

気化熱で水温を下げる冷却ファンは手軽で効果的ですが、下げ幅は2〜3℃程度。真夏の猛暑日が続く場合はクーラーのほうが安定します。 - エアレーションで酸素を供給する

エアストーンを使って空気を送り込み、水中の酸素量を増やします。コリドラスは底層で暮らすため、酸欠解消の効果が大きいです。 - シャワーパイプを水面近くに設置する

外部フィルターの排水を水面に当てて波立たせることで、水面からの酸素供給を促進できます。 - 水面を軽く波立たせる

ろ過装置の吐出口の角度を変えるだけでも、酸素交換が活発になります。

注意したいのは、急激に水温を下げる行為です。

冷水を大量に入れて一気に下げると、温度変化によるストレスで白点病などの病気を招くリスクがあります。

水温を下げる場合は、時間をかけて徐々に行うことが大切です。

低温時の注意点と冬場の対策

コリドラスは18〜20℃程度までなら耐えられる種類が多く、一般的な熱帯魚よりも低水温に強いといわれます。

しかし、長期間この水温で過ごすと免疫力が下がり、病気のリスクが高まります。

特に日本の冬は室内でも水温が大きく下がるため、ヒーターでの管理がほぼ必須です。

種類によっても低温耐性は異なります。

- 敏感種(コリドラス・パンダ、アドルフォイなど):

水温変化や低温に弱く、年間を通して25℃前後に保つのが理想 - 丈夫な種(アエネウス、パレアトゥスなど):

一時的な低温に耐えることもあるが、安定した温度管理が望ましい - 青コリ(パレアトゥス):

特に耐寒性が高く、10℃以下でも元気に泳ぎ続ける例が多数報告されている。ただしこれは例外的で、ヒーターなしは自己責任

冬場は水温を一定に保つことが重要です。

わずか1〜2℃の変化でもコリドラスにはストレスになり、体調を崩す原因となります。

もしヒーターなしで飼育する場合でも、体調不良時にはすぐヒーターを稼働できる環境を整えておきましょう。

繁殖時・稚魚期の水温管理

コリドラスを繁殖させたい場合は、通常時よりやや低めの水温(約24℃)が安定しやすいです。

産卵までは多少幅があっても問題ありませんが、卵を高水温で管理するとカビが生えやすく、死亡率が高くなります。

高水温はふ化までの日数を短縮するものの、失敗のリスクも上がるため、無理に早めずじっくり育てる方が安全です。

ふ化後の稚魚も低温寄りの管理が基本です。

稚魚は成魚よりも水流や酸欠に弱く、高温耐性も低いため、高温環境で酸素を増やして乗り切る方法は通用しません。水温を安定させ、エアレーションや水流は弱めに調整してあげましょう。

稚魚が十分に成長して成魚と同じ水槽で飼えるようになれば、成魚と同じ水温管理で問題ありません。

それまでは温度変化を避け、安定した環境を維持することが繁殖成功の鍵となります。

コリドラスの種類別適温と管理の注意点

コリドラス・ピグミーの適温と管理の注意点

コリドラス・ピグミーの適温はおおむね 22〜26℃ です。

小型種のため体力が少なく、水質や水温の変化にやや敏感な傾向があります。

急激な温度変化は特に負担となるため、水換えや移動の際は水温差を1〜2℃以内に抑えることが大切です。

高温には弱く、夏場は酸欠にならないようエアレーションや水面の波立てで酸素をしっかり供給しましょう。

低温にもある程度は耐えられますが、長期間20℃前後が続くと体調を崩すことがあるため、冬場はヒーターで24〜25℃前後を維持すると安心です。

小型で群れを作る習性があるため、適温管理とあわせて水質の安定も心がけることで、活発に泳ぐ可愛い姿を長く楽しめます。

コリドラス・パンダの適温と管理の注意点

コリドラス・パンダの適温は 22〜25℃ 程度です。

見た目の可愛らしさから人気の高い種類ですが、水質・水温の変化に非常に敏感で、特に低水温での長期飼育は体調を崩しやすくなります。

夏場は高温そのものよりも酸欠に注意が必要です。

冷却ファンやクーラーで水温を下げつつ、エアレーションや水面の攪拌で酸素をしっかり供給しましょう。

冬場は必ずヒーターを使用し、25℃前後で安定させることが理想です。

導入時や水換え時には、水温差が1〜2℃以内になるように調整してください。

わずかな変化でもストレスを受けやすく、体調不良や病気につながる可能性があります。

安定した水温管理を徹底することが、長生きさせるための最大のポイントです。

コリドラス・ステルバイの適温と管理の注意点

コリドラス・ステルバイの適温は 24〜27℃ と、一般的なコリドラスよりやや高めです。

原産地が比較的温暖な水域のため、高水温には強い一方で、低温はやや苦手な傾向があります。

20℃を下回る環境が続くと活動が鈍り、免疫力が下がる可能性があります。

夏場でも30℃程度までは比較的耐えられますが、酸欠には弱いため、エアレーションや水面の攪拌で酸素供給を確保してください。

冬場はヒーターで25℃前後を維持し、急な温度変化を避けることが重要です。

丈夫で飼いやすい種類ですが、長期的に健康を保つには安定した水温管理が欠かせません。

特に水換え時は水温差が1〜2℃以内になるよう心掛けましょう。

コリドラスの混泳時の水温設定

コリドラスは温和で混泳に向く魚ですが、相手の種類によって適温が異なるため、水温は全ての魚が無理なく過ごせる範囲に設定する必要があります。

特に、他の魚の適温が高めの場合、コリドラスにとってはやや暑い環境になることもあるため注意しましょう。

主な混泳相手と適温の目安

- ネオンテトラ:22〜26℃(コリドラスとほぼ同じで相性◎)

- グッピー:24〜27℃(やや高め。間を取って25〜26℃が無難)

- エンゼルフィッシュ:26〜28℃(高温寄り。コリドラスにとっては夏場に近い環境)

複数種を混泳させる場合は、全員の適温の重なり部分に設定するのが基本です。

コリドラス中心なら25℃前後、エンゼルやグッピーが多いなら26℃前後に合わせ、±1〜2℃の変動以内で安定させましょう。

また、混泳水槽では魚の活動量や酸素消費量が増えるため、高水温期は特に酸欠に注意が必要です。

エアレーションや水面の攪拌を強化し、全ての魚にとって快適な環境を維持しましょう。

まとめ

コリドラスの適温はおおむね**22〜26℃**で、高温よりも酸欠に注意が必要です。夏場は冷却と酸素供給、冬場はヒーターによる安定管理が欠かせません。

- 高温対策:冷却ファンやクーラー、エアレーション、水面の波立て

- 低温対策:ヒーターで一定温度を保ち、敏感種は年間を通して管理

- 繁殖時・稚魚期:やや低めの水温(約24℃)で安定させる

- 青コリは低温に強いが例外的存在

- 混泳時は全魚種の適温が重なる範囲で設定

適温を保つことは、コリドラスを健康に長生きさせるための基本です。日々の水温チェックと季節ごとの対策を徹底して、元気な姿を長く楽しみましょう。