メダカの卵を「できれば放置で育てたい」と思う方も多いでしょう。

実際に自然任せでも孵化は可能ですが、そのままでは生存率が下がってしまいます。

本記事では、ほったらかしでも卵や稚魚の生存率を高める方法と、注意すべきポイントをまとめました。

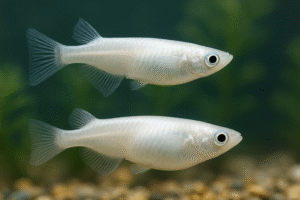

メダカの卵はほったらかしにしても育つのか?

結論、メダカの卵はほったらかしでも育ち、孵化することができます。

メダカは他の一般的な動物たちとは異なり、卵は産みますが卵や我が子のお世話をするような生物ではありません。

自然界でもメダカは卵を産んだらその後はほったらかし、放置されます。

その為、当然飼育下においてもそれは同じです。

しかし、冒頭でも少し触れましたが、ほったらかしでは産んだ卵の生存率は下がるリスクが伴います。

「メダカの卵をほったらかしにしても育つ?」に対する答えは「イエス」なのですが、生存率に関わる為、「飼育者によるお世話は必要?」に対する答えも「イエス」なのです。

メダカの卵をほったらかしにしないとはどのような環境づくりか?

産卵床を意図的に用意する

マツモ

メダカは自然と水草や細い繊維状のものに卵を産み付けます。

そのため、飼育容器にホテイアオイやマツモなどの水草を入れておくと、卵を産み付けやすくなります。

人工的な産卵床を市販で購入したり、毛糸やシュロ皮を束ねて自作することも可能です。

産卵床を用意しておくと、卵の位置が分かりやすく、後からまとめて別の容器に移すのも簡単です。

直接卵を指で扱う必要がなくなるため、卵を傷つけにくいというメリットもあります。

- 天然のもの:アナカリス、マツモ、ホテイアオイなどの水草。葉や根に卵が付きやすい。

- 人工のもの:毛糸を束ねた「人工産卵床」や、スポンジ・シュロ皮を使ったもの。市販品も多い。

無精卵と有精卵の選別をする

お世話をする場合、まず大切なのは卵の選別です。

メダカの無精卵は白く濁ってカビが生えやすく、そのカビが有精卵に移ってしまいます。

無精卵をこまめに取り除けば、残った卵の孵化率が大きく向上します。

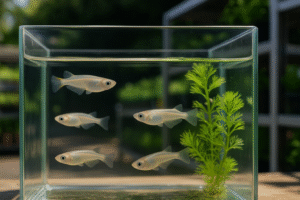

卵を別容器に隔離する

最も効果的なのは、卵を親メダカとは別の容器に移す方法です。

これにより成魚に食べられるリスクをなくし、水温・水質も卵に合わせて最適に管理できます。

産卵床をそのまま移す方法が簡単で初心者にもおすすめです。

卵を隔離する際に重要なのは「タイミング」です。

無精卵の状態で移しても意味がなく、むしろカビの温床になってしまいます。

メスのお腹や産卵床から卵を確認したら、まずは1〜2日そのまま観察し、受精しているかどうかを見極めましょう。

透明で中に黒い点が現れている卵だけを、清潔な小容器に移します。

産卵床ごと移動させる方法が初心者には簡単で、卵に触れるリスクも少ないためおすすめです。

水質と水温を安定させる

卵専用容器を使う場合、エアレーションで水を緩やかに循環させたり、ヒーターで25℃前後を保つと生存率が高まります。

日照が不足する場合は照明を補うことで孵化がスムーズになります。

メダカの卵の生存率が下がる原因とは?

メダカの卵の生存率が下がる原因はいくつかあります。

・成魚メダカに卵を食べられてしまう

・水温が適正ではない

・水質悪化による卵へのカビ発生

・日照時間が短い

メダカは習性として、口にできるものはなんでも食べようとします。

残念なことに、自分や仲間が産んだ卵でも例外ではありません。

水温も重要で、低すぎても高すぎても卵は育ちません。

25℃が最適な水温です。

カビの発生にも注意が必要で、メダカの卵の中には無精卵があり、この無精卵に白いカビが生えやすく、まわりの有精卵にカビが移ってしまい、卵が死んでしまいます。

また、メダカの卵の孵化には日光などの光も影響し、日照時間が不十分だと卵の成長も遅れます。

これらさまざまな原因で卵は死んでしまうので、生存率を最大限高めるためには飼育者によるお世話が必要になります。

ほったらかしでもメダカの卵の生存率を上げる対策

前の項目の、メダカの卵の生存率が下がる原因に対して対策された環境を整えることで、放置でも卵の生存率を高めて育てることができます。

卵にとって適した環境を準備してあげましょう。

飼育容器内の成魚メダカは最小限に

飼育容器内に成魚メダカが多いと、それだけ卵を食べられるリスクは大きくなります。

卵を産卵するためのオスとメス1ペアのみ残しておけば、卵の生存率を高めることができます。

ただし、メダカ同士にも相性がありますので、しばらくしても卵を産み落とさない場合は、別の個体と交代させて相性のよいペアを見つけましょう。

大きめの飼育容器で飼育する

水量が多ければそれだけ水質の変化が少なくなり、汚染もしにくくなります。

前述の最低限のメダカの数であれば、その恩恵も最大限活かすことができます。

屋外で飼育する

ほったらかしでのメダカの卵の飼育は、屋外での飼育が適しています。

屋外飼育は、自然に近い環境が飼育容器内にでき、メダカの卵にとってもよい環境をつくりやすくなります。

前述の大きめの飼育容器も置きやすく、日光が当たり卵の成長を促してくれ、水質を改善させてくれるバクテリアも繁殖しやすくなります。

暖かい時期に繁殖させる

前述の最適水温25℃を維持するには、ヒーターなどで水温を管理する必要がありますが、最高気温が25℃を超える程度の季節に、屋外で卵を飼育することで水温も安定させやすくなります。

地方によって気温も異なるので、お住いの1年の気温を確認して、繁殖させる時期を定めましょう。

メダカの卵をほったらかしで育てる際の注意点

稚魚が孵化した後のリスク

卵の段階を乗り越えても、稚魚が孵化するとまた新たなリスクが出てきます。

稚魚はとても小さく泳ぐ力も弱いため、成魚と同じ容器にいると食べられてしまうことがあります。

ほったらかし飼育を目指す場合でも、水草や隠れ家を多めに入れてあげることで、稚魚の生存率は高まります。

雨風や外敵による影響

屋外での放置飼育は自然の力を活かせる反面、天候や外敵のリスクも伴います。

大雨で水が溢れたり、強い直射日光で水温が急上昇したりすると、卵や稚魚が一気にダメージを受けることがあります。

また、トンボの幼虫(ヤゴ)などの捕食者も注意が必要です。

放置飼育に向く人・向かない人

「とにかく自然に任せたい」というスタイルの人には放置飼育は向いていますが、「1匹でも多く孵化させたい」という人には向きません。

手間をかけない代わりに、どうしても孵化率や生存率は下がることを理解し、自分の飼育スタイルに合った方法を選ぶことが大切です。

メダカの卵をほったらかしにしても育つのか?【まとめ】

メダカの卵はほったらかしでも育ちますが、稚魚が孵化した後のリスクや天候の影響を避けるために、最低限の環境づくりは必要です。

手間をかけずに自然任せで楽しみたい方は、今回の注意点を取り入れてみてください。