メダカの繁殖に慣れてきた方の中には、「そろそろ交配にも挑戦してみたい」と思う方も多いのではないでしょうか。

繁殖と交配は似ているようで少し違います。

繁殖は同じ品種を増やすこと、交配は異なる品種をかけ合わせて新しい特徴を持った子を誕生させることです。

交配は難しそうに聞こえますが、基本的な仕組みと注意点を理解すれば、初心者の方でも十分に挑戦できます。

しかも、自分だけのオリジナルの品種が生まれる可能性があるのは、メダカ飼育の大きな魅力です。

この記事では、初心者の方にわかりやすく「メダカの交配の仕組み」「交配を行うときの注意点」「交配におすすめの品種」について解説します。

これから交配に挑戦しようとしている方は、ぜひ参考にしてください。

メダカの繁殖と交配の違いとは?

メダカを飼っていると「繁殖」と「交配」という言葉を耳にすることがあります。

どちらも卵を産ませて数を増やす点では同じですが、その目的と意味には大きな違いがあります。

繁殖とは、同じ品種のオスとメスをかけ合わせて、純粋に数を増やすことを指します。

例えば、楊貴妃メダカのオスとメスをかけ合わせて、その子どもも楊貴妃として育てるのが繁殖です。

見た目や特徴は親と大きく変わらず、安定して同じような個体が増えていきます。

一方、交配とは異なる品種をかけ合わせて、新しい特徴を持った子を誕生させることをいいます。

例えば、黒い体色のメダカと赤い体色のメダカをかけ合わせて、次の世代に両方の特徴を持つ個体が現れる、といった具合です。

交配では予想外の特徴が出ることもあり、それが新しい品種誕生のきっかけになります。

初心者の方はまず繁殖でメダカの増やし方に慣れ、その後に交配に挑戦するとスムーズです。

繁殖と交配の違いを理解することが、品種改良を成功させる第一歩といえるでしょう。

メダカの交配とは?

メダカの交配とは、異なる品種のオスとメスをかけ合わせて、新しい特徴を持った子どもを誕生させることを指します。

たとえば、体色が黒いメダカと赤いメダカを交配すると、次の世代には黒の特徴を受け継ぐ個体が多く生まれますが、その先の世代で赤色や両方を組み合わせた特徴が現れることがあります。

これこそが交配の大きな魅力です。

この仕組みを理解するうえで役立つのが、中学校の理科で学んだ「メンデルの法則」です。

遺伝には「優性」と「劣性」があり、最初の世代(F1世代)では優性の特徴ばかりが目に見えて現れます。

しかし、その子ども同士をさらに交配すると、次の世代(F2世代)で劣性の特徴を持つ個体が一定の割合で出てきます。

例えるなら、人間の目の色で「黒い目(優性)」と「青い目(劣性)」を考えるとわかりやすいでしょう。

黒い目と青い目の両親から生まれた子は、ほとんどが黒い目になりますが、その子ども同士を交配すると、青い目を持った子も一定の割合で現れます。

メダカでも同じで、最初の交配では親の特徴がすぐには表れないことが多く、数世代を経てようやく新しい特徴を持った個体が安定して出現するようになります。

だからこそ、交配は根気強さと長期的な視点が必要なのです。

メダカの交配を始める前に準備するもの

メダカの交配は、思いつきで始めてしまうと途中で管理ができなくなり失敗することが多いです。

特に初心者の方は、準備をしっかり整えてから挑戦することが成功のポイントになります。

個別容器

まず大切なのは、交配用の「個別容器」を用意することです。

1ペアごとにオスとメスを同じ容器に入れることで、どの親から生まれた卵なのかを明確にできます。

複数のオスやメスを混ぜてしまうと、どの組み合わせから生まれたのかが分からなくなり、品種改良の記録が曖昧になってしまいます。

記録用のメモ帳やノート

次に必要なのが「記録用のメモ帳やノート」です。

どの品種とどの品種をかけ合わせたのか、産卵日や孵化状況などを記録しておくと、後で振り返ったときに交配の経過がはっきりと分かります。

記録を残さないと、偶然良い個体が生まれても再現できず、改良が進みません。

飼育スペースの確保

さらに忘れてはいけないのが「飼育スペースの確保」です。

交配を始めると世代ごとに分けたり、選別を行ったりする必要があるため、飼育容器の数がどんどん増えていきます。

最初は数匹だったのが、気づけば数十匹、数百匹になっていたというのも珍しくありません。

ベランダや室内でどれくらいのスペースを確保できるのか、あらかじめ考えておきましょう。

このように、交配には容器・記録・スペースの3つが必須です。

準備をしっかり整えたうえでスタートすることで、途中で行き詰まらず、長期的に品種改良を楽しめるようになります。

メダカの交配で注意するポイント

実際に交配を始めると、思った以上に管理が難しく感じることがあります。

初心者が特につまずきやすいポイントを押さえておきましょう。

1ペアずつで行う

まず大切なのは、交配は必ず1ペアずつで行うことです。

複数のオスやメスを同じ容器に入れてしまうと、どの組み合わせから生まれた卵なのか分からなくなります。

交配はオス1匹とメス1匹のペアを作り、その容器でのみ行うのが基本です。

ただし、メダカ同士にも相性があり、なかなか産卵に至らないこともあります。

その場合は、ペアを入れ替えて相性の良い組み合わせを探しましょう。

世代ごとに別ける

次に重要なのは、世代ごとに分けて飼育することです。

交配では、第1世代(F1)、第2世代(F2)と代を重ねていきますが、親世代と混ざってしまうと、どの個体がどの世代なのかが分からなくなり、品種改良の計画が崩れてしまいます。

容器にラベルを貼る、世代ごとに分けるなどして、管理を徹底しましょう。

選別を怠らない

また、選別を怠らないことも大切です。

新しい特徴を持つ個体は数世代のうちに現れますが、その中でも「残したい特徴を持つ個体」を意識して次の世代に引き継がせる必要があります。

選別をせずに全ての個体をそのまま残して交配してしまうと、せっかくの改良がぼやけてしまい、狙った特徴が固定されにくくなります。

さらに、交配を進めるうちに容器や個体数が急増しやすい点にも注意しましょう。

スペースや管理の限界を超えると、途中で挫折する原因になります。

交配は「長期的に管理できる範囲で進める」ことが成功の秘訣です。

初心者におすすめの交配品種

メダカの品種改良はとても奥が深く、数えきれないほどの改良品種が存在します。

その中でも、初心者でも取り組みやすく、特徴の変化が分かりやすい品種を紹介します。

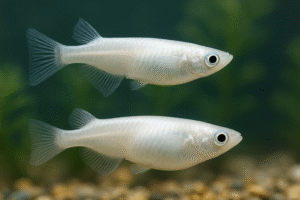

幹之(みゆき)メダカ

幹之メダカ

— チョエチョエ (@choechoe274) April 26, 2025

太陽光が当たるとオーロラみたいに輝いてとても綺麗✨

いろんな品種が売ってるメダカ屋さん行きたいな〜😊 pic.twitter.com/yhfVm3qy9o

体の側面に光沢を持ち、光を反射してキラキラと輝くのが特徴です。

交配によって光の出方に個体差が出やすいため、選別する楽しみがあります。

光沢が強い個体を残すようにすると、世代を重ねるごとに輝きが増していくのを実感できるでしょう。

楊貴妃(ようきひ)メダカ

【8/24(日)】

— 🫧աíղժվ 🫧 (@mayukky777) August 24, 2025

ここ数日、旦那さんとペットについて色々話し合ってて

メダカを飼う事になりました☺️🐟

私がお願いした生き物は温度管理が難しい事もあり、今回は見送りました😌(まだ諦めてないけど..🤭)

お迎えしたのは【楊貴妃】というメダカです🐟❤️

よろしくお願いいたします💕#メダカ初心者🔰 pic.twitter.com/rx1NCyj3Qi

鮮やかな赤い体色を持つ人気品種です。

赤色は他の品種と交配させるとバリエーションが豊富に現れるため、初心者にも扱いやすいです。

赤の濃淡や体色の混ざり方を見ながら世代を重ねると、改良の面白さを実感できます。

ヒレナガメダカ

#サンセットヒレナガメダカ

— Mickey&Gon 船橋店 (@pet_plaza_ichi) April 23, 2025

黒い桶で飼うとヒレがヒラヒラとしているところがわかりやすいですね。ぜひじっくり覗き込んで楽しんでもらいたいメダカです🤭#メダカ#めだか#サンセットメダカ#ヒレナガメダカ pic.twitter.com/3aFi0TzQlX

通常よりも長いヒレを持ち、優雅に泳ぐ姿が魅力です。

交配することでヒレの長さや形に個体差が出やすく、見た目の変化が分かりやすいのが特徴。

初心者でも成果を実感しやすい品種といえるでしょう。

パンダメダカ

パンダメダカ

— フィッシュファーム・ツボタ (@fishfirm_t) March 13, 2024

ミックスカラーです。 pic.twitter.com/2vCDJcjtoZ

黒い大きな目が特徴で、可愛らしい印象を与えます。

目の特徴は遺伝で分かりやすく現れるため、交配による変化を確認しやすいです。

他の品種と掛け合わせると、目の黒さや体色とのコントラストを楽しめます。

これらの品種は、いずれも人気が高く入手しやすいのもポイントです。まずは親しみやすい品種からスタートして、自分だけの改良メダカを作り出す喜びを体験してみましょう。

メダカの交配で失敗しやすいケース

メダカの交配は「理屈を理解すること」と「管理を徹底すること」が成功のカギですが、初心者の多くが同じような失敗を経験します。

事前に知っておけば回避できるポイントを紹介します。

親の情報を記録していない

交配では「どの親をかけ合わせたのか」が最も重要です。

記録を残さないまま進めてしまうと、偶然良い特徴を持った個体が生まれても再現できなくなります。

どの品種を交配したのか、世代はどこまで進んでいるのかを必ずノートやラベルに記録しましょう。

容器やスペースが足りなくなる

交配を始めると、世代ごとに容器を分けたり、特徴ごとに選別したりするため、飼育容器が一気に増えていきます。

事前にスペースを考えずに始めてしまうと、管理しきれなくなり途中で断念してしまうことがあります。

世代を混同してしまう

親世代・第1世代・第2世代を同じ容器に入れてしまうと、どの個体がどの世代か分からなくなり、改良の計画が台無しになります。

必ず世代ごとに容器を分け、ラベルなどで管理することが必要です。

選別を怠る

交配で生まれた子どもの中には、残したい特徴を持つ個体とそうでない個体が混ざっています。

選別を行わずにすべての個体を次世代に残してしまうと、狙った特徴がぼやけて固定されにくくなります。

少し勇気は要りますが、特徴の出ていない個体は別管理にするなど、選別を徹底しましょう。

これらの失敗は初心者がつまずきやすいポイントですが、逆に言えばここをしっかり意識すればスムーズに交配を楽しめます。

ヒメダカと白メダカ等メダカの別種同士の交配は可能?

結論から言えば、ヒメダカと白メダカなど、同じメダカ同士であれば交配は可能です。

ヒメダカや白メダカ、青メダカ、黒メダカといった品種は、いずれも改良によって体色や特徴が異なるだけで、もともとは同じ「クロメダカ」をルーツに持っています。

そのため、品種が違っていても問題なく交配し、子どもを残すことができます。

ただし、異なる品種を交配すると、体色やヒレの形などが混ざった個体が生まれます。

例えば、赤色を持つヒメダカと、白色の白メダカを交配させると、オレンジがかった体色や中間的な特徴を持つ子が現れることがあります。

これを繰り返して世代を重ねることで、より安定した新しい体色の系統を作ることも可能です。

一方で、交配を重ねすぎると元の特徴が薄れてしまう場合もあります。

そのため「どの特徴を残したいのか」をあらかじめ決めて選別していくことが大切です。

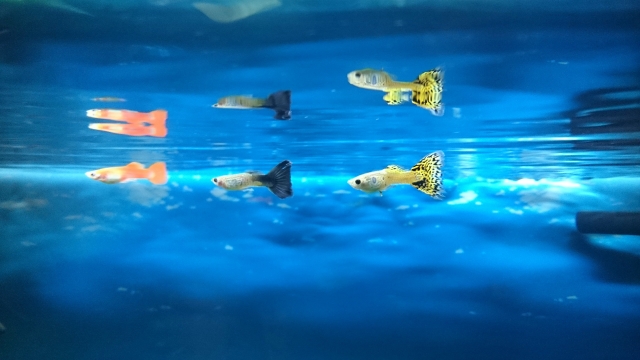

メダカとグッピーの交配は可能?

メダカとグッピーは、見た目が似ていてどちらも観賞魚として人気が高いため、「交配できるのでは?」と思う方もいますが、結論として交配はできません。

その理由は、メダカとグッピーが全く別の種類の魚だからです。

メダカは日本原産のコイ目メダカ科に属する魚で、卵を水草などに産み付ける「卵生」の魚です。

一方、グッピーは南米原産のカダヤシ目に属し、体内で卵を育てて稚魚を直接産む「卵胎生」の魚です。

繁殖方法そのものが異なるため、物理的に交配は不可能です。

したがって、メダカとグッピーを一緒に飼育するとしても、あくまで「混泳」であり、「交配」には至りません。

もし一緒に飼う場合は、水質や餌の好み、性格の違いに注意する必要があります。

まとめ

メダカの交配は、繁殖に慣れてきた飼育者が次のステップとして挑戦できる奥深い楽しみ方です。

同じ品種同士を増やす「繁殖」とは異なり、交配は異なる品種をかけ合わせて新しい特徴を持つ個体を生み出す行為であり、遺伝の仕組みを理解することで狙った改良が可能になります。

ただし、交配には「1ペアずつで行う」「親や世代を記録する」「世代ごとに容器を分ける」などの管理が欠かせません。

これらを怠ると、どの組み合わせで生まれたのか分からなくなり、せっかくの品種改良が台無しになってしまいます。

初心者が取り組みやすい品種としては、幹之、楊貴妃、ヒレナガ、パンダといった特徴が分かりやすいメダカが挙げられます。

さらに、ヒメダカと白メダカなど同じメダカ同士であれば交配は可能ですが、グッピーなど全く別の種類の魚とは交配できない点にも注意が必要です。

交配は一朝一夕で成果が出るものではなく、数世代を重ねて特徴を固定していく根気が求められます。

しかし、自分だけのオリジナルメダカを作り出せる喜びは格別です。ぜひ今回のポイントを押さえて、楽しみながらメダカの交配に挑戦してみてください。