フェレットは人間と同じように風邪やインフルエンザに似た症状を起こすことがあります。

ただし、フェレットには人間のような迅速検査は行わないため、実際には「風邪なのかインフルエンザなのか」を正確に見分けることはできません。

症状はどちらも発熱・咳・くしゃみ・食欲不振などよく似ており、治療も支持療法や栄養補給が中心となります。

この記事では、フェレットの風邪やインフルエンザに見られる症状、人間との感染リスク、そして治療や家庭でできる看病の方法についてまとめます。

フェレットのインフルエンザ

症状

フェレットの場合も、インフルエンザに罹ったら人間と同じような症状が出ます。

- 発熱

- 鼻水

- 咳、くしゃみ

- 食欲不振

- だるさ、眠気

- 結膜炎

- 下痢(まれに)

インフルエンザにはA型、B型、C型がありますが、フェレットが罹るのはA型がほとんどのようです。

A型は感染力が強く、人間がA型のインフルエンザに感染した場合、フェレットにうつる可能性が他の型と比較すると高めになります。

また、1匹に感染すると他のフェレットにもうつる可能性がありますので、注意が必要です。

フェレットから人間にうつる可能性はそれほど高くはないようですが、万が一のことを考えて、フェレットがインフルエンザに罹ったら、お世話には十分気をつけてくださいね。

ちなみに、B型とC型のインフルエンザウィルスは、人間に感染するもののようです。

もし飼い主さんがインフルエンザに罹っても、これらの型の場合はフェレットにうつす危険性は無さそうですよ。

予防接種はある?

人間とは違い、フェレットにはインフルエンザの予防接種はありません。

冬場は適度な湿度を保ち、部屋をカラカラに乾燥させないようにしましょう。

空気の乾燥は、ハウスダストなどによるフェレットのくしゃみの原因にもなりますので、インフルエンザのためだけでなく、健康管理の上でも湿度を30〜40%ほどに保てるようにすると効果的です。

これは人間のための予防策にもなりますので、ぜひ実行したいですね。

インフルエンザ治療

予防接種同様に、フェレットの場合、人間の時に行うようなインフルエンザの検査は行いません。

鼻の奥に長い綿棒を入れて診断するような怖いことはフェレットにはされないので、安心してくださいね。

フェレットのインフルエンザの診断は、飼い主さんなどのインフルエンザの状況や、フェレットの状態を診て行われます。

治療は支持療法がメイン

治療は支持療法が中心で、フェレットには皮下補液が行われます。

これは人間の点滴を注射でまとめて行うようなもので、生理的食塩水や抗生剤などを一度に投与します。

針が太く注射量も多いため痛みは強く、暴れるフェレットをしっかり保定する必要があります。

注射後は背中が一時的に膨らみますが自然に吸収され、安静にしていれば問題ありません。

通常は看護師が保定するため、飼い主が立ち会わなくても大丈夫です。

フェレットにタミフルやリレンザは有効?

実はフェレットは、人間用の抗インフルエンザウィルス薬の実験用動物だったようです。

そのため、タミフルやリレンザも有効だと言われています。

しかし、実際に獣医さんがこれらの薬を使用することはほとんど無さそうです。

つらい発熱や咳などが続く場合は対症療法が取られることもありますが、別の治療法になると思われます。

インフルエンザ予防と日常ケア

室内環境での予防ポイント

フェレットは乾燥や温度変化に弱いため、冬場は加湿器を活用して湿度30〜40%を維持することが効果的です。

空気清浄機を併用すると、ホコリやハウスダストによるくしゃみのリスクも減らせます。

また、エアコンやヒーターの直風は体調を崩す原因になるので、風が直接当たらないように調整することも大切です。

人間からの感染を防ぐ工夫

インフルエンザは人からフェレットへうつることがあります。

飼い主が体調を崩しているときは、マスクの着用や手洗いを徹底しましょう。

お世話の際はできるだけ短時間で済ませ、抱っこや顔を近づける行為は控えることが安心です。

家族の誰かがインフルエンザに罹った場合は、フェレットと隔離した部屋で生活することも有効です。

早期発見と通院の重要性

インフルエンザと風邪の区別は難しく、放置すると重症化するケースもあります。

特にベビーやシニアのフェレットは体力が弱いため、発熱や食欲不振が1日以上続いたら早めに動物病院を受診してください。

症状が軽い段階での治療は回復を早め、合併症のリスクを下げることにつながります。

フェレットの風邪

インフルエンザとの正確な区別は不可能

人間のような検査は行わない

人間であれば鼻の奥に綿棒を入れて行う迅速検査によって、風邪とインフルエンザをある程度判別できます。

しかしフェレットにはそのような検査は行いません。動物病院では、症状の出方や飼い主の感染状況を参考にしながら「風邪かインフルエンザか」を推測する形になります。

症状はどちらもほとんど同じ

発熱・咳・くしゃみ・鼻水・食欲低下といった症状は、風邪でもインフルエンザでも共通して現れます。

特にフェレットは汗腺が未発達で体温調節が苦手なため、高熱が続くと危険な状態になりやすく、風邪かインフルエンザかを厳密に区別することよりも「早めに治療につなげること」が重要になります。

実際の診断は「可能性ベース」

獣医師の診断は「人間の飼い主がインフルエンザに罹患していて、その後にフェレットも同様の症状を示した」など、周囲の状況からインフルエンザの可能性を考えるといった形です。

つまり「確定診断」は難しく、臨床的には風邪とインフルエンザをまとめて「呼吸器疾患」として対応することが多いのです。

フェレットの風邪の症状

発熱・咳・くしゃみ

フェレットが風邪やインフルエンザにかかると、真っ先に見られるのが発熱や呼吸器症状です。

普段は体温が38℃前後ですが、40℃近くまで上がることもあります。

咳やくしゃみが続くと体力を消耗しやすく、呼吸が荒くなることもあるので注意が必要です。

鼻水や食欲低下

鼻水が出たり、逆に鼻が乾いて呼吸がしづらそうに見える場合もあります。

また、体調不良から食欲が落ち、フードを残す・まったく食べないといった変化が現れることもあります。

小さな体のフェレットにとって、食欲不振はすぐに体力低下につながるため危険です。

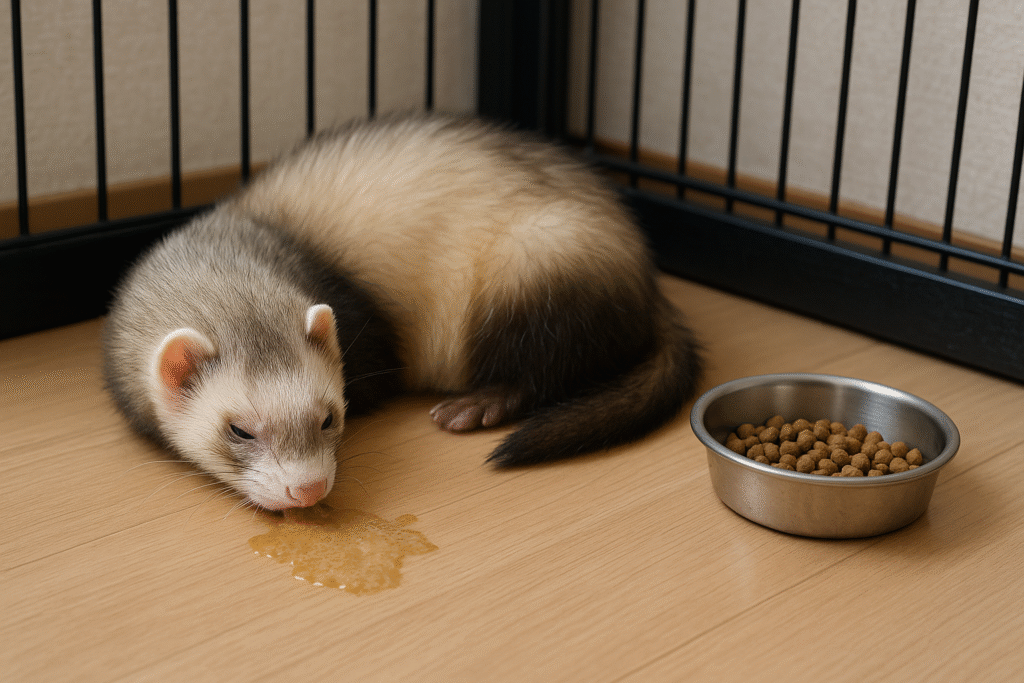

元気消失や排泄の乱れ

元気がなくペタンと寝ている時間が増える、普段はきちんとトイレで排泄する子がその場でしてしまうなど、行動面の変化もサインになります。

下痢や便がゆるくなる場合もあり、特に発熱と同時にこうした症状が出ると、早急な対応が必要です。

フェレットの風邪とインフルエンザの感染や治療・対策

人間フェレット間での感染の可能性は?

人からフェレットに感染する場合

フェレットのインフルエンザは、多くの場合「人間からうつる」パターンです。

特に飼い主がA型インフルエンザに罹った場合、近距離で接触するとフェレットに感染するリスクが高まります。

咳やくしゃみの飛沫、手を介した接触でうつるため、飼い主が体調を崩したときはマスクや手洗いを徹底しましょう。

フェレットから人にうつる可能性

逆にフェレットから人にインフルエンザがうつるケースは非常にまれです。

報告はほとんどなく、過度に心配する必要はありません。

ただしゼロではないため、体調不良のフェレットと接する際には衛生管理を心がけ、特に子どもや高齢者など抵抗力の弱い家族への配慮は大切です。

多頭飼いでの感染リスク

1匹が感染すると、同じケージや遊び場で過ごす仲間に広がる可能性は高いです。

多頭飼いの場合は、体調を崩した子を一時的に隔離し、使用するトイレや食器も分けることが理想的です。

感染を防ぐことが難しい状況では、回復するまで安静な環境を整えてあげることが何よりの予防策になります。

動物病院での診断と治療

血液検査や画像検査が行われることもある

フェレットの発熱や元気消失は「風邪かインフルエンザ」と単純に決めつけられません。

肝機能の異常や肺炎など、他の病気の可能性もあるため、動物病院ではまず血液検査で体内の異常を確認します。

必要に応じてレントゲンやエコーが追加され、呼吸器や内臓に問題がないかも調べられます。

支持療法(皮下補液や栄養補助)が中心

治療の基本は支持療法です。

脱水や栄養不足を防ぐため、皮下補液の注射を行って水分・塩分・必要な栄養を補給します。

これは人間の点滴を一度に注射で与えるイメージで、体調を回復させるために非常に重要です。

薬剤や栄養がまとめて投与されるため注射量は多く、フェレットには負担ですが、短時間で済むためストレスが少ない方法とされています。

抗生剤や対症療法の投与

検査で細菌感染の可能性があると判断された場合は、抗生剤が処方されることもあります。

また、高熱や咳がつらい場合には症状を和らげるための薬が追加されることもあります。

人間用の抗インフルエンザ薬(タミフルなど)が有効とされる報告もありますが、実際に処方されることはほとんどなく、基本は栄養と安静で自然な回復を助ける治療が中心です。

フェレットへの薬の飲ませ方

シリンジで少しずつ与える方法

針のない注射器「シリンジ」を使って、抗生剤や栄養剤を口の横から少しずつ流し込む方法が一般的です。

正面から入れるとむせる危険があるため、犬歯の後ろから中央に向けて与えるのがコツです。

シリンジの先に好物の「フェレットバイト」を塗ると、自然に舐めてくれて投薬がスムーズに進みます。

小皿や好物と混ぜて与える方法

シリンジを嫌がる子には、小皿に薬を入れて自発的に舐めさせる方法も有効です。

原液のままでは嫌がる場合、ふやかしフードや高栄養パウダーに混ぜると抵抗なく飲みやすくなります。

ただし一度で飲み切れる量に調整し、多頭飼いでは他の子が誤って口にしないよう注意が必要です。

シリンジ加工でスムーズに投薬

薬にとろみがあるとシリンジの先端が詰まってしまうことがあります。

その場合は、先端を5mmほどカットして広げ、切り口をライターで軽く炙って滑らかに整えると便利です。

これにより薬がスムーズに出て、急に勢いよく噴き出す事故も防げます。

加工シリンジは、投薬だけでなく体調不良時の強制給餌にも活躍します。

自宅でできる看病と予防対策

栄養補給と水分補給の工夫

体調を崩したフェレットは食欲が落ちやすいため、消化しやすいふやかしフードに高栄養パウダーを混ぜて与えると効果的です。

ほんのり温めることで香りが立ち、食欲を刺激できます。

水分補給が難しい場合は、清潔なガーゼに水を含ませて口元に近づけると、少しずつなめてくれることもあります。

安静と隔離でのんびり休ませる

回復のためには安静が欠かせません。

多頭飼いの場合は、ほかのフェレットにうつるのを防ぐため、体調を崩した子を一時的に隔離して静かな環境で休ませましょう。

トイレやフード皿も別に用意し、清潔を保つことが大切です。

部屋の湿度管理・飼い主の体調管理

冬場の乾燥は呼吸器への負担となり、症状の悪化につながります。

加湿器を使って室内の湿度を30〜40%程度に保つと、フェレットだけでなく飼い主にとっても快適です。

また、飼い主が風邪やインフルエンザにかかるとフェレットにうつる可能性があるため、マスク着用や手洗いを徹底し、予防に努めましょう。

まとめ

フェレットは人間と同じように風邪やインフルエンザに似た症状を起こしますが、実際には検査を行わないため両者を明確に区別することはできません。

発熱・咳・くしゃみ・食欲不振などが見られたら、早めに動物病院で診てもらうことが大切です。

治療は皮下補液による水分・栄養補給や抗生剤などの支持療法が中心で、家庭ではふやかしフードや高栄養パウダーを使った栄養補助、加湿器による環境調整、安静を保つ工夫が重要になります。

人からフェレットへ感染するケースは少なくありません。飼い主自身の体調管理も含めて予防を徹底し、大切なフェレットを守ってあげましょう。