カラフルで人気の観賞魚グッピーは、丈夫で初心者にも飼いやすいことで知られています。

しかし、環境が悪化すると病気にかかることもあり、中でも注意したいのが「水カビ病」です。

白いモヤのようなカビが体に発生し、放置すると命に関わることもある病気ですが、早期発見と適切な対処で治すことができます。

今回は、グッピーの水カビ病の原因や予防法、薬浴・塩浴を使った治療法、そして他の魚への感染リスクについて詳しく解説します。

グッピーがかかる水カビ病とは?

グッピーに限らず、魚をよく見ると、その体に白い綿のようなものがふわふわとくっついていることがあります。

これが、水カビ病です。

水カビ病は文字通り、魚の体にカビが生えてしまう病気です。

カビは真菌という菌類の一種で、発生する場所や基質(カビが生える相手)によって多くの種に分類されています。

魚に取り付くのは魚専門のカビ類と、甲殻類を含めた水生生物全般に取り付くカビ類です。

同じ「カビ」という名前でも、住宅のふろ場などで見られるカビが魚に発生することはありませんし、魚に発生したカビが人間にうつったり、台所やふろ場に発生することはありません。

グッピーがかかる水カビ病の原因と予防法は?

水カビ病の原因菌である真菌は、水中に普通に存在する常在菌です。

そのため、生き物を飼っている水槽ならまず真菌が存在すると思っていいでしょう。

真菌が常在するのに、普段魚が水カビ病にかからないのは、魚が普通の免疫力を持っていれば真菌に感染しても発症しないためです。

元気な人が風邪をひかないのと同じ理屈ですね。

魚の免疫力低下が原因

逆に、水カビ病が発生するのは魚の免疫力が弱まったためと考えていいでしょう。

水質が悪くなっていると魚の免疫力が落ちてしまい、水カビ病を含めた各種の病気にかかりやすくなってしまいます。

水温が低すぎたり、不安定な場合も同様です。

特に、水カビ病は体の組織が弱くなった部分に発生しやすいので、オスのグッピーの長い尾ひれなどは要注意です。

また、体表にスレや傷があると、そこから水カビ病が発生しやすくなります。

水質管理を徹底

予防する一番の方法は、日ごろの水質管理を徹底することです。

水カビ病が発生してからあわてて水を替えるのではなく、日ごろから定期的な水替えを行い、きれいな水を保ちましょう。

また、水温が安定するよう、ヒーターなどの保温器具はまめにチェックし、故障した場合に備えて予備を用意しておくといいでしょう。

グッピーの場合、オスの美しい尾ひれが流木にひっかかってちぎれたり傷ついてしまい、そこから水カビ病になることがあります。

あまり複雑なレイアウトはせず、シンプルな水槽で楽しむのが賢明です。

グッピーがもしも水カビ病になった場合の対処法

水槽内で水カビ病の個体を見つけたら、まずは隔離しましょう。

ほかの個体に伝染する可能性があるためです。

初期の水カビ病であれば、完治する可能性は十分にあります。

治療方法は人それぞれですが、私の場合は塩浴と薬浴を併用します。

塩浴

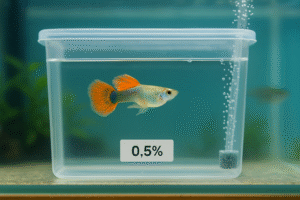

まず、水カビ病になったグッピーの水槽に、0.5%の濃度になるよう塩を入れます。

一般的な30センチ水槽なら60gが適量です。

グッピーはそれほど塩分に弱い魚ではないと思っていますが、念のため何回かに分けて、一日かけて塩分濃度を上げます。

薬浴

次に、ニューグリーンFという薬を規定量、水槽に投入します。

ニューグリーンFの詳しい使い方はパッケージを見た方がいいでしょう。

塩浴には魚の体力を温存する効果があるので、塩浴により魚の免疫力を上げ、薬品で真菌を退治するわけです。

なお、中型以上の魚ならピンセットで直接カビを取り除くこともありますが、グッピーは小さいのでやめておいた方がいいでしょう。

グッピーの水カビ病は他の魚にうつるのか?

感染するの?

水カビ病は、条件がそろえば他の魚にも伝染する可能性がある病気です。

ただし、インフルエンザのように空気感染するようなものではありません。

水中に常在している真菌(カビの一種)が、体力の落ちた魚やケガをした魚に取りつくことで発症します。

つまり、「うつる」というより、同じ水槽内で同じように弱っている魚が続けて発症するというイメージが正確です。

特に注意が必要なのは、以下のような状況です。

- 病魚と同じ水槽にいる魚たちが、すでにストレスを感じている

- 水質悪化や水温不安定といった環境の悪さがある

- エサ不足や過密飼育で免疫力が下がっている

こうした状態では、水カビ病の個体を放置しているだけで次々と別の魚に発症が広がる可能性があります。

水カビ病がうつった(連鎖的に発症した)場合の対処法

- まず病魚を隔離しましょう。初期であれば単独治療で治ることが多いです。

- メイン水槽も部分的に薬浴することを検討します(軽めの濃度でニューグリーンFやアグテンなどを使用)。

- 水換えとフィルターの清掃を徹底して、水質悪化要因を取り除きましょう。

- ヒーターやエアレーションの動作確認をし、水温と酸素を安定化させてください。

- 他の魚に軽い白いモヤがつき始めたら、それも早めに隔離して予防的に治療を開始しましょう。

グッピーはデリケートな見た目に反して比較的丈夫な魚ですが、環境悪化が続けば集団感染のようになることもあります。

病気を「うつさない・うつらない」ためには、1匹目の異変にすぐ気付いて対応できるかどうかが鍵です。

グッピーは水カビ病にかかる?【まとめ】

グッピーの水カビ病は、放っておくと重症化して命に関わる病気ですが、初期であれば十分に回復が見込めます。

日ごろから水質や水温の管理をしっかり行い、魚たちにストレスを与えない環境づくりを心がけましょう。

また、1匹が発症した場合には「他の魚にうつる可能性がある」という意識を持ち、すぐに隔離・治療を開始することが重要です。

正しい知識と予防対策で、グッピーの健康な飼育環境を守っていきましょう。