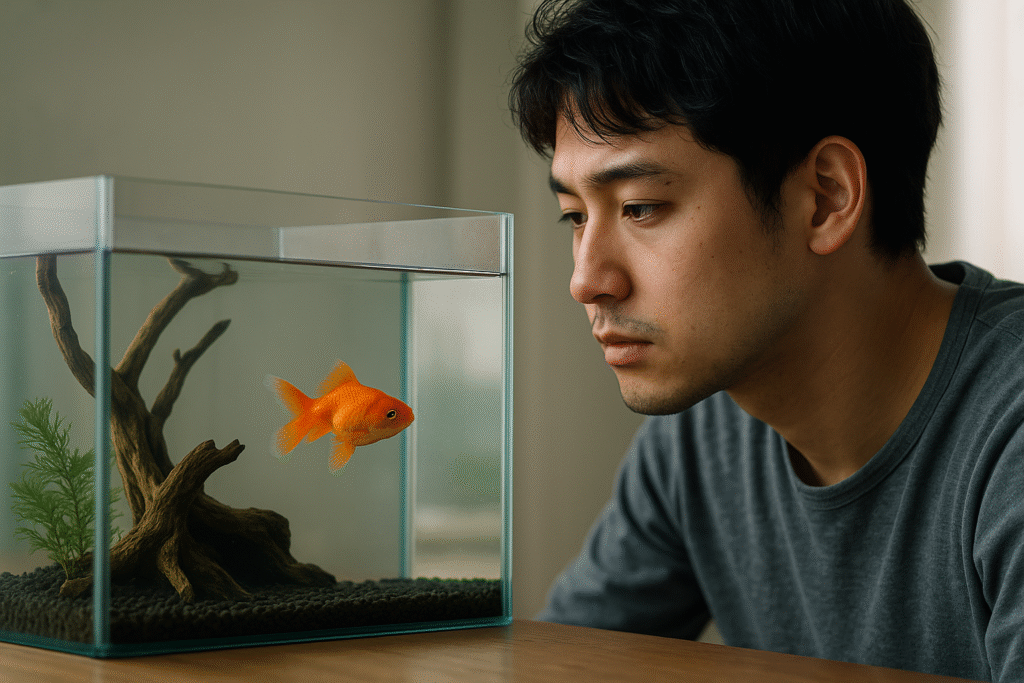

金魚を観察していると「鱗が剥がれてる?」と驚く瞬間があります。

見た目にも痛々しく心配になりますが、鱗は再生する仕組みを持っています。

本記事では鱗が剥がれる原因や再生期間、さらに予防するための飼育環境の工夫まで、金魚を守るために知っておきたい情報を詳しく解説します。

金魚の鱗が剥がれる原因

金魚の鱗が剥がれる原因は様々です。

中には病気が原因で鱗が剥がれることもあります。

外傷によるもの

金魚が外傷で鱗がはがれることはあります。

これは主に物理的な衝突や他の魚による攻撃、適切でない取り扱い、または水槽内の装飾品や鋭利なエッジ(例:流木)に接触した結果として発生します。

特に、水槽内のスペースが狭い場合や、金魚が急に驚いて素早く動く場合に発生しやすいです。

予防としては、適切な水槽のサイズと安全な環境の整備が重要です。

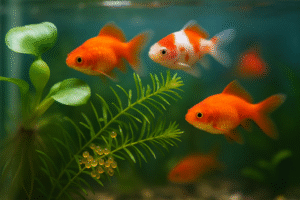

混泳中の相手との喧嘩やいじめ被害

金魚は穏やかな性格と思われがちですが、混泳環境では体格差や性格の違いから小競り合いやいじめが起こることがあります。

特に、泳ぎの速い和金やコメットなどと琉金やピンポンパールのように泳ぎが遅い種類を一緒にすると、弱い個体が追い回されて体表を傷つけられるケースが少なくありません。

こうした攻撃で鱗が剥がれると、そこから細菌感染を引き起こすリスクも高まります。

複数種を混泳させる場合は、同じような体型・泳ぎ方の品種同士を組み合わせたり、十分なスペースを確保して逃げ場を作るなど、ストレスや攻撃を防ぐ工夫が大切です。

感染症

さまざまな感染症が金魚の鱗が剥がれる原因となることもあります。

穴あき病はエロモナス菌によって引き起こされる非定型エロモナス症です。

主に低水温を好むため熱帯魚にはほとんど発生しません。

症状としては初期に体表の充血が見られ、進行すると鱗が脱落し筋肉が露出します。

治療には感染部位の二次感染を防ぐための薬品浴や水温の上昇、塩分濃度の調整が有効です。

早期発見と早期治療が重要です。

白点病、松かさ病、その他細菌感染でも金魚の鱗が剥がれる原因となることはあります。

網で掬う際に剥がれる

網ですくう時に鱗が剥がれることがあります。

特に網の素材が硬い場合や、粗い網目の網を使用していると、金魚をすくう際に鱗が傷つきやすくなります。

金魚を扱う際には、できるだけ柔らかく滑らかな素材の網を使用し、優しく扱うことが重要です。

これにより、鱗が剥がれるリスクを減らすことができます。

金魚の鱗の種類

普通鱗(金属鱗)を持つ金魚

普通鱗は、和金、琉金、出目金など多くの品種が持つ最も一般的なタイプです。

しっかりした構造を持つため剥がれにくく、再生も比較的スムーズに進みます。

ただし傷がつくと白く目立ちやすく、治癒途中の色の変化が気になる飼い主さんも多いです。

透明鱗を持つ金魚

透明鱗は、桜錦、東錦、キャリコ出目金など「桜系」やキャリコ模様の金魚に多いタイプです。

透明感があるため柔らかく見えますが、その分普通鱗よりも剥がれやすい傾向があります。

再生も時間がかかりやすく、再生後に模様が崩れることもあります。

特にキャリコ模様は色素が透けて見えるため、鱗が一部失われると印象が大きく変わる場合があります。

無鱗(皮鱗)を持つ金魚

地金(じきん)や突然変異的に出る個体に見られる特殊なタイプです。

文字通り鱗がないため剥がれる心配はありませんが、その分外的な刺激や病気に弱く、皮膚を守る粘膜が大きな役割を担っています。

傷がつくと治癒が遅く、感染症のリスクも高いため、最もデリケートな管理が必要です。

金魚の鱗は再生するの?

金魚の鱗が剥がれた後、通常、新しい鱗が再生します。

この再生プロセスは、損傷した部位の治癒とともに行われ、数週間から数ヶ月かかることがあります。

再生された鱗は初めは薄く、色も周囲の鱗よりも明るいか、透明感があることが多いです。

時間が経つにつれて、これらの鱗は徐々に元の鱗に似た厚さと色に変化していきますが、完全に同じ色や質感に戻るとは限りません。再生過程は、適切な水質管理と栄養のある食事が重要です。

金魚の鱗の再生期間

活発な時期、個体差があります。

だいたい1か月から2か月で再生。

2歳くらいの若い金魚の場合は、新陳代謝が活発の為、鱗の再生も早いと言われています。

逆に高齢の金魚の場合だと、半年かかってもまだ鱗が再生しない場合もあるようです。

人間と同じように若い方が傷の治りも早いのですね。

季節によっても再生期間の違いはあります。

金魚は春から秋の温かい時期に活発に活動します。

この時期は鱗の再生も早いです。

冬の時期の金魚は冬眠に入りますので活動はほとんどありません。

この時期は金魚の活動に合わせて鱗の再生も遅くなり、5か月ほど時間がかかると言われています。

ただし、室内飼育で一年中ヒーターを使用していた場合は冬眠せず、夏と同じように活動します。

同時に鱗の再生も早いです。

再生した鱗の色や形は?

剥がれてから再生した鱗は、徐々に元の色に戻っていきます。

再生したばかりの金魚の鱗は白っぽく、元の金魚の色よりも薄く見えますが問題ありません。

最初から濃い色の鱗が再生するわけではありません、徐々に元の色に戻っていきます。

ちなみにわざと鱗を剥がして、キレイな色や模様にするという技法もあるようです。

わざと剥がすなんてとてもかわいそうな気もしますが・・・。

再生後の鱗がいびつになることはあります。

特に元の鱗が大きく損傷していた場合、新しく生えてくる鱗の形が不規則になることがあります。

これは鱗が成長する過程で周囲の組織との整合性が取れないためです。また、再生された鱗が元の鱗より薄くなったり、色が異なることも一因です。

適切なケアと水質管理が、より自然な形での再生を助けることができます。

金魚の鱗剥がれを防ぐための飼育環境の工夫

水槽レイアウトと安全対策

金魚の鱗はちょっとした衝突やひっかかりでも剥がれてしまいます。

流木や岩を配置する場合は角を削る、丸みのある石を選ぶなど、安全性を意識したレイアウトが大切です。

人工水草やプラスチック製の飾りも、素材によっては硬さや鋭利さが鱗を傷つけるため、できるだけ柔らかい素材を使いましょう。

また、複数の金魚を飼育する場合は遊泳スペースを広めに確保し、過密状態を避けることで事故を防げます。

水質と水温管理

水質の悪化は鱗の健康にも大きく影響します。

アンモニアや亜硝酸の濃度が上がると皮膚や鱗のバリア機能が弱まり、少しの傷でも剥がれやすくなるのです。

週に1〜2回の水換えやフィルターの適切なメンテナンスで清浄な水環境を維持しましょう。

さらに急激な水温変化は金魚にストレスを与え、体調不良を招きやすくなります。

鱗の再生力を保つには、四季に応じた温度管理が欠かせません。

餌と栄養で鱗を丈夫にする

鱗はタンパク質とカルシウムを多く含む組織であるため、栄養不足は剥がれやすさや再生遅延の原因になります。

人工飼料だけでなく、時々ビタミンやミネラルを補う野菜や冷凍赤虫などを取り入れると良いでしょう。

特にビタミンCは皮膚や鱗の修復に関与するため、含有フードを選ぶのがおすすめです。

しっかりした栄養バランスは、剥がれを防ぐだけでなく再生期間の短縮にもつながります。

金魚の鱗が剥がれた際の対処法

上記の外傷による鱗の剥がれ、網ですくった時に剥がれてしまった場合、鱗が数枚剥がれた位ならば様子を見ても大丈夫です。

自然に再生します。

一方、感染症が原因で金魚の鱗が剥がれた際の基本的な対処法は隔離、塩水浴と薬浴になります。

隔離

金魚の鱗が剥がれた際にその個体を隔離する主な理由は、他の魚への感染拡大を防ぐためです。

鱗が剥がれると、その部分から細菌や寄生虫が侵入しやすくなり、感染症が発生する可能性があります。

隔離することで、感染源を制御し、病気の拡散を防ぎつつ、感染した魚に特化した治療を行うことができます。

また、隔離はその魚のストレスを軽減し、治癒を促す環境を提供するためにも有効です。

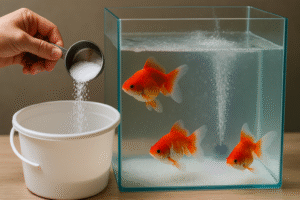

塩浴

金魚の鱗が剥がれた際に塩浴を行うのは、金魚の自然な防御層である粘膜を強化し、細菌や寄生虫の感染から保護するためです。

この方法は感染した部位の治癒を助け、水質悪化による追加ストレスを軽減します。

塩水浴を行うには、塩を用いて、水温を水槽の水温に合わせて0.5%の食塩水を準備して泳がせます。

ただし塩水浴だけでは回復が難しいことが多いので合わせて薬浴も行うと効果的です。

薬浴

金魚の鱗が剥がれた際の対処法として使われる薬浴はグリーンFゴールド、観パラDの2つがよく使われます。

いずれにしても最低数週間はかかるので気休め程度となりますが、少しでも早く再生を促すために以下の点に注意をしてみてください。

水質管理

水質が安定していて清潔な環境は、健康的な再生を促します。

適切なアンモニア、亜硝酸、硝酸塩のレベルを維持し、定期的に水を交換してください。

栄養バランスの取れた食事

高品質の餌を与え、ビタミンやミネラルが豊富な補助食品を取り入れることが重要です。

ストレスの軽減

他の魚との争いや過密な環境は避け、静かで落ち着いた環境を保ちます。

これらの条件を整えることで、鱗の健康的な再生を支援することができます。

金魚の鱗は再生するの?【まとめ】

金魚の鱗は剥がれても多くの場合は再生しますが、原因を放置すると治りが遅れたり形が不自然になることもあります。

日頃から水質や栄養を整え、鱗剥がれを防ぐ環境を作ることが大切です。

再生の経過を見守りながら、同時に他の病気の兆候がないか観察しましょう。