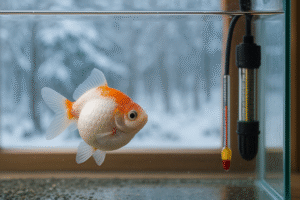

丸くて愛らしい姿が人気のピンポンパール。

しかし、うろこが逆立つ「松かさ病」にかかると命に関わることもあります。

本記事では松かさ病の特徴的な見分け方や原因、治療法に加え、予防のために日常的にできるポイントまで詳しく紹介します。

ピンポンパールの松かさ病の見分け方は?

松かさ病は進行すると治療が難しいため、できるだけ早く気づくことが大切です。

ピンポンパールは丸い体型で少々分かりにくい面もありますが、日々の観察で以下のような変化に注意しましょう。

初期症状で見られるサイン

- うろこの乱れやわずかな逆立ち

普段は体に沿って整っているうろこが、部分的に少し浮いているように見えることがあります。光の反射でチクチクとした感じが出始めたら要注意です。 - お腹や体のふくらみ

成長や肥満ではなく、体の張りが不自然に強くなっているのも初期の兆候です。上から見下ろすと、体が全体的に膨らんでいるのが確認しやすくなります。 - 活発さの低下

元気に泳いでいたのに、水槽の底で休む時間が増えたり、動きが鈍くなるのも早い段階で見られる変化です。

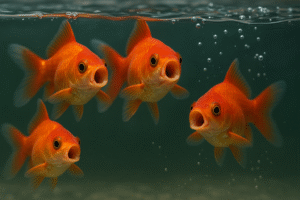

重症化したときの症状

- うろこが松ぼっくりのように逆立つ

全身のうろこが外側に大きく開き、松かさのような姿になります。この状態は松かさ病の典型的な症状で、進行しているサインです。 - 著しい体の膨張

お腹が大きく張り、丸い体型のピンポンパールでも明らかに異常とわかるほどになります。 - 食欲不振や動作の停止

エサをまったく食べなくなり、水槽の底や隅でじっと動かなくなることがあります。この状態まで進むと体力が大きく失われ、回復は難しくなります。

松かさ病と間違いやすい病気や症状

白点病との見分け方

白点病は体やヒレに白いポツポツが現れる病気です。

うろこが逆立つことはなく、松かさ病とは見た目が異なります。

ただし白点が広がって体全体が白っぽく見えると、鱗の乱れと混同しやすいことがあります。

腹水症(体内の水分貯留)

腹部が膨らむという点では松かさ病と似ていますが、うろこの逆立ちは見られません。単にお腹がパンパンに膨れているだけの状態なら腹水や内臓疾患の可能性もあります。

過食や便秘

ピンポンパールは食べすぎや消化不良でもお腹が膨らむことがあります。

この場合は一時的で、数日エサを控えたり、消化に良いエサを与えると回復することが多いです。

うろこの逆立ちがないのが大きな違いです。

メスの抱卵

繁殖期のメスは卵を抱えてお腹が大きくなります。

体が膨らんで見えますが、健康状態は良好で、うろこが逆立つこともありません。

動きも普段通り元気なため、松かさ病とは判別できます。

ピンポンパールが松かさ病になる原因は?

ピンポンパールの松かさ病は、細菌による感染が主な原因です。

ですが、水の中に細菌てなにかしら結構色々いるんです。

普通に飼育して、元気に泳いでいれば、何も問題はありません。

水槽や水が汚れている

フィルターを長い間交換してないと、細菌は増えやすい。

古いエサが下にずっと落ちていたりすると、ピンポンパールはぱくっと食べてしまいます。

古いエサを食べちゃうと、体調を崩し、細菌に感染するリスクが上がります。

松かさ病を発症してしまう原因のひとつとして、考えられます。

お掃除はこまめに行ってください。

水温が低い

ピンポンパールは適応温度は幅が広いです。

低くても高くても、生きていられる生き物です。

しかし、水温が低すぎると免疫力が低下するので、細菌に感染する確率は上がります。

水温はあげておくほうがいいでしょう。

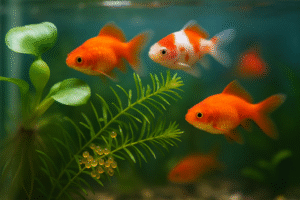

ストレスがかかっている

ピンポンパール同士や他種の魚との混泳は松かさ病にかかりやすい傾向にあります。

ピンポンパールは泳ぎがとても下手。

エサを我先にとほかの子にとられてしまったり、つつかれたり、邪魔されたり…

ピンポンパールはなにかと動きが遅い子なので、混泳するとストレスがかかる。

ストレスがかかりすぎると、ピンポンパールは弱ってきます。

弱ってくると、細菌がどんどんピンポンパールを攻撃し、松かさ病にかかる可能性がでます。

松かさ病にならないためにも、ストレスはあまりかけないほうが、よいでしょう。

ピンポンパールの松かさ病|治療法は?

松かさ病は進行すると命に関わることが多く、早期の対応がとても重要です。

症状を疑ったら、できるだけ早く以下の手順で治療を試みましょう。

水質の改善と換水

まず取り組むべきは水質の改善です。

汚れた水槽環境は細菌が増殖しやすく、病気の進行を助長します。

数日に分けて少しずつ水を換え、清潔な環境を取り戻しましょう。

特にフィルターを長期間交換していない場合は、ろ材の目詰まりや劣化が細菌繁殖の原因になっている可能性があります。

フィルターや底砂の掃除、ろ材の新調も忘れずに行い、できる限り水質を安定させてください。

水槽リセットと水換えの違いについて

松かさ病の治療で大切なのは環境を清潔に保つことですが、ここでいう「水質改善」とは水槽を丸ごとリセットすることではありません。

リセットをしてしまうと、ろ過バクテリアまで消えてしまい、逆に環境が急変してピンポンパールに大きなストレスを与えてしまいます。

治療中は「段階的な水換え」と「フィルターや底床の掃除」を通じて、徐々に水質を安定させていくのが基本です。

水換え頻度をどう増やすか

松かさ病の疑いがある時は、普段よりも水換えの頻度を上げることが推奨されます。

たとえば、週に1回3分の1の換水をしていた場合、2〜3日に1回、全体の1/4〜1/3程度を交換するイメージです。

一度に全てを換えるのではなく、少しずつ新しい水を足すことで環境の急変を避けられます。

また、水換えの際は必ずカルキ抜きをした水を使い、水温差が生じないように調整することも大切です。

急激な変化は症状を悪化させる原因になります。

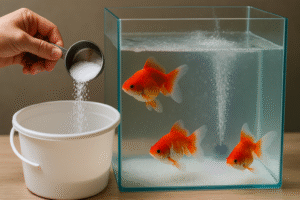

水温調整と塩浴療法

軽度の松かさ病であれば、塩浴によってピンポンパールが回復する場合があります。

塩浴は水槽に塩(食塩ではなく必ず水槽用の塩)を入れ、0.5%前後の濃度に調整して数日間行います。

塩浴には体力の消耗を抑える効果があり、金魚の免疫力をサポートします。

また、水温を25℃前後までゆるやかに上げることで代謝が高まり、回復を助ける働きも期待できます。

ただし急激な温度変化は逆にストレスとなるため、数時間かけて少しずつ温度を調整することが大切です。

薬浴による本格治療

塩浴だけでは改善が見られない場合や、すでに体の膨らみや逆立ちがひどい場合には、ピンポンパールの薬浴が必要です。

松かさ病に効果があるとされる市販薬(グリーンFゴールド顆粒、エルバージュなど)を規定量使用し、別の容器に移して薬浴を行いましょう。

薬浴中はエアレーションを強めにして酸素不足を防ぎ、同時に給餌を控えることで体への負担を減らします。

ピンポンパールの松かさ病を予防する方法

松かさ病は発症すると治療が難しいため、日頃からの予防がもっとも重要です。

ここでは家庭でできる具体的な予防策を紹介します。

水質を安定させる

松かさ病の最大のリスク要因は水質の悪化です。

アンモニアや亜硝酸が蓄積するとピンポンパールの体力は急速に消耗します。

週1回の水換えを目安に、ろ過フィルターも定期的に洗浄・交換しましょう。

また、水道水を使う場合は必ずカルキ抜きを行ってから使用してください。

水温管理で免疫力を保つ

水温が低下すると金魚の免疫力は著しく落ち、細菌感染のリスクが高まります。

ピンポンパールの場合、22〜26℃程度を安定して保つのが理想的です。

急激な温度変化は大きなストレスになるため、ヒーターやクーラーを活用し、できるだけ一定の温度を維持しましょう。

ストレスを減らす飼育環境づくり

ピンポンパールは混泳によるストレスや過密飼育は松かさ病の引き金になります。

ピンポンパールは泳ぎが苦手なので、俊敏な金魚や大きな魚と同居させるのは避けた方が無難です。

また、水槽サイズに余裕を持たせることで、落ち着いて生活できる環境を整えられます。

ピンポンパールが松かさ病かも?【まとめ】

ピンポンパールの松かさ病は、免疫力の低下と細菌感染が重なって起こる病気です。

早期発見と適切な治療が大切ですが、もっと重要なのは予防です。

水質・水温・ストレス対策を意識すれば発症リスクを大きく減らせます。

大切なピンポンパールを健康に長生きさせるため、ぜひ普段の飼育管理から見直してみてください。