金魚とメダカは、どちらも日本で古くから親しまれてきた代表的な観賞魚です。

「同じ水槽で飼えるのかな?」と考える方も多いですが、実際には金魚がメダカを食べてしまったり、いじめや餌不足が起こることがあります。

また、種類や飼育環境によって混泳の難易度も変わります。

本記事では、金魚とメダカを混泳させる際のリスクや注意点に加え、種類別の特徴、隠れ家づくり、頭数の目安、さらに繁殖期のリスクまで網羅的に解説します。

安全に共存させるための参考にしてください。

金魚はメダカを食べる?

金魚は雑食で肉食性もあり、メダカを食べてしまうことがあります。

金魚は満腹を感じにくく、出された餌は出されただけ口にすると言われています。

なので金魚は大食いの観賞魚と言われています。

また金魚は口に入るものならばなんでも口にいれます。

口に入れて食べられるものは食べる、食べられないものは吐き出す。

とりあえず口に入れてみよう、というのが金魚です。

金魚は最大30センチにもなる観賞魚。

金魚が小さな時ならば口に入らないと思いますが、大きくなるにつれてメダカが口に入るようになってしまいます。

何も考えずに一緒に飼ってみよう!と同じ水槽に入れると金魚に食べられてしまいますよ。

金魚とメダカの混泳は可能?

金魚とメダカの混泳飼育は出来ますが、すこし注意しなければなりません。

金魚とメダカは同じ日本の観賞魚、似たような水質、水温が適しています。

しかし一緒に飼うのは難しいと言われています。

それには様々な要因があります。

・大きさによってはメダカが金魚に食べられてしまう。

・メダカが金魚にいじめられて弱る(追い回される)

・金魚に餌をとられてメダカが餓死する

・金魚の出す大量のフンによって水質悪化が進みメダカが弱る

最初にも紹介したように、口に入る大きさのメダカは混泳を避けます。

またどの観賞魚においても、体の大きさが違う生体を一緒に入れると小さい魚がいじめられてしまい、ストレスによって弱ってしまいます。

人間でも自分より弱い人をいじめたりしますよね。

あってはならないことですが。

金魚に「いじめないで」と言っても聞くわけがありません。

体の大きさが違う場合は先ほどと同様混泳はやめてあげましょう。

また体の大きさが違うと、餌を食べる時に体の大きな金魚が小さなメダカを押しのけて食べてしまい、メダカが餌を食べられないということが起こります。

単純に可哀そうですし、最悪メダカが餓死します。

最後は体の大きさは関係ありません。

金魚は大食いであり、その分フンも大量にするのですぐに水が汚れる観賞魚として有名です。

対してメダカはフンも多くなくそんなに水質悪化はしないと言われています。

以上が金魚とメダカを一緒に飼うのは難しいと言われている原因です。

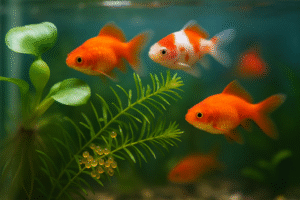

金魚とメダカを混泳させる環境づくりの工夫

金魚とメダカを同じ水槽で飼う場合、飼育環境を工夫することでリスクを減らすことができます。

自然に近い環境を作ることが、両者の共存を長く続けるコツです。

水槽サイズとレイアウトの工夫

混泳を考えるなら、まずは広めの水槽を用意しましょう。

30cm未満の小さな水槽では、金魚の泳ぎによってメダカが隅に追いやられやすく、ストレスの原因となります。

60cm以上の水槽を使い、水草や流木で隠れ家を作ることで、メダカが安心できるスペースを確保できます。

特に水面近くと水底に変化を持たせると、行動範囲が分かれて共存しやすくなります。

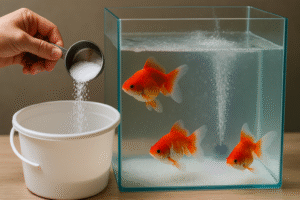

餌の与え方を工夫する

餌の時間になると、どうしても金魚が先に食べてしまいます。

対策としては、メダカ用の細かい餌を水草の近くに落としたり、スポイトで狙って与えたりすると、メダカが餌を食べやすくなります。

また、餌を少量ずつ回数を分けて与えることで、両方に行き渡りやすくなります。

餌のサイズも工夫し、金魚には大粒、メダカには細かい粉餌を用意すると良いでしょう。

温度管理と水質維持

水温は20〜25℃前後が両者にとって快適ですが、夏や冬は極端に温度が変化しやすいため注意が必要です。

特に水質の悪化はメダカに大きなダメージを与えるので、金魚に合わせた水換えを週1回以上行うのがおすすめです。

さらに、底砂の掃除やフィルターの定期メンテナンスも忘れないようにしましょう。

メダカの隠れ家におすすめのアイテム

金魚とメダカを一緒に飼うと、どうしても体の小さいメダカは追いかけられたり、餌を取られたりしやすくなります。

そんな時に役立つのが「隠れ家」です。

メダカが安心できるスペースを用意することで、混泳の成功率は大きく上がります。

水草を使った隠れ家

アナカリスやカボンバなどの沈水性水草は、細かい葉の間にメダカが隠れることができます。

金魚が入り込めないほど密に茂らせると効果的です。

浮草のホテイアオイも、水面近くでメダカのシェルターとして役立ちます。

岩や石を使った隠れ家

大きめの岩や石を組み合わせることで、水槽内に自然な陰を作れます。

メダカは暗いスペースを好んで休むため、安心して過ごせる場所になります。

ただし、尖った石はメダカや金魚が傷つく原因になるので避けましょう。

人工物を使った隠れ家

セラミック製のシェルターや、土管型の隠れ家は安定感があり、メダカが入りやすいです。

小型の水槽用トンネルや洞窟型の飾りも有効で、金魚の大きな体では入りにくいため安全です。

人工水草やプラスチック製のパイプを利用するのも手軽です。

その他の隠れ家アイデア

流木や竹炭などの自然素材は、水質の安定にも役立ちながら隠れ場所を提供してくれます。

また、卵用の産卵床を兼ねた隠れ家マットも、稚魚や小さなメダカが身を隠すのに便利です。

デザイン性と機能性を兼ねたアイテムを選ぶことで、水槽の見栄えも良くなります。

金魚の種類によって変わるメダカとの混泳の難しさ

一口に金魚といっても、多くの品種が存在し、体の大きさや泳ぎ方の特徴によってメダカとの相性も変わってきます。

代表的な金魚を例にして、混泳の難易度を見てみましょう。

和金(わきん)

最もポピュラーな金魚で、細長い体型と活発な泳ぎが特徴です。

成長すると20〜30cmに達するため、メダカが食べられてしまうリスクは高めです。

メダカとの混泳は小さいうちに限られます。

琉金(りゅうきん)

丸みを帯びた体型で泳ぎは比較的ゆったりしています。

ただしサイズは大きくなるため、口に入る大きさのメダカはやはり食べられる可能性があります。

レイアウトの工夫が必須です。

出目金(でめきん)

大きな目と特徴的な体型を持つ出目金は、視力が弱く動きも緩やかです。

メダカを追いかけにくいので一見安心ですが、口に入るサイズであれば捕食されることもあります。

大きさの差に注意が必要です。

オランダシシガシラ

体が丸く、長い尾を持つ優雅な金魚です。

泳ぎは遅いためメダカを積極的に追うことは少ないですが、大きく育つと捕食リスクが出てきます。

餌の取り合いにも配慮しましょう。

ランチュウ

背びれがなく、丸い体で泳ぎも非常に緩やかな品種です。

泳ぎが得意ではないのでメダカを追い詰めることは少ないですが、やはり口に入る大きさのメダカは危険です。

隠れ家を多めに用意すると安心です。

金魚とメダカを一緒に飼う時の注意点

なるべく大きさが同じ金魚とメダカを混泳させ、金魚に合わせた水替えをしましょう。

大きさが同じならば先ほど紹介した水質悪化以外の問題はほぼ解決できます。

どうしても金魚のフンは抑えることが出来ませんので、金魚に合わせた水替えをしましょう。

あと見えるフンはスポイトなどで除去するなど、水質を悪化させないことも大切です。

混泳直後はよく金魚とメダカを観察します。

・いじめが無いか、ストレスを感じていないか

・金魚もメダカも餌を食べられているのか

以上をよくチェックしてくださいね。

飼育年数が経って、金魚がメダカよりもかなり大きくなっていたら混泳はおしまいにしてあげましょう。

金魚とメダカの混泳|頭数の目安と考え方

金魚とメダカを一緒に飼うときは、「水槽サイズ」「金魚の大きさ」「水質管理能力」の3つを基準に頭数のバランスを決めるのがおすすめです。

基本の考え方

金魚はメダカに比べて体が大きく、フンの量も多いため、水槽に与える影響が非常に大きいです。

一般的には、金魚1匹に対してメダカ3〜5匹程度が目安とされます。

これ以上メダカを増やすと、餌不足や水質悪化で弱りやすくなります。

水槽サイズ別の例

- 60cm水槽の場合

金魚2匹+メダカ5〜10匹程度 - 90cm水槽の場合

金魚3匹+メダカ10〜15匹程度

(ただし、外部フィルターを使用して水質を安定させることが前提)

頭数の調整ポイント

- 金魚がまだ幼魚で小さい場合 → メダカを多めにしてもOK

- 金魚が成長して大きくなった場合 → メダカを減らし、過密を避ける

- 水換えや掃除が苦手な人 → 金魚の数を抑えて管理を楽にする

頭数の決定は「金魚が主役、メダカはアクセント」というイメージで調整するとうまくいきます。

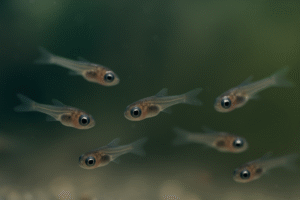

繁殖時における金魚とメダカの混泳は可能?

金魚とメダカはどちらも繁殖が可能な観賞魚ですが、繁殖期に混泳させるのはリスクが大きいと考えられます。

なぜなら、どちらの繁殖行動も相手を追い回す習性が強く、弱い方がストレスを受けやすいからです。

さらに、卵や稚魚は親魚に食べられることもあるため、混泳環境では繁殖の成功率が下がります。

メダカの繁殖時

メダカは水温が20℃以上になる春から夏にかけて産卵期を迎えます。

産卵床や水草に卵を産みつけますが、金魚が同じ水槽にいると卵や稚魚を食べてしまう可能性が非常に高いです。

メダカの繁殖を望む場合は、繁殖用の別水槽を用意するのが安心です。

金魚の繁殖時

金魚は春から初夏にかけて繁殖期を迎えます。

オスはメスを激しく追いかけ回す習性があり、その際に小さなメダカが巻き込まれると、体力を消耗して弱ってしまいます。

また、金魚も卵や稚魚を捕食するため、混泳環境では繁殖はほぼ不可能と考えて良いでしょう。

金魚の繁殖を狙うなら単独飼育が基本です。

金魚はメダカを食べる?【まとめ】

金魚とメダカの混泳は可能ですが、注意点が多くあります。

種類や体格差によってはメダカが食べられることもあり、隠れ家や頭数のバランスを工夫しなければなりません。

また、繁殖期は追い回しや卵・稚魚の捕食が起こるため、混泳環境では成功しにくいのが実情です。

水槽サイズを広めにとり、水質管理を徹底すれば共存の可能性は高まりますが、最終的には「金魚が主役、メダカはアクセント」と考えて飼育するのがおすすめです。

リスクを理解しつつ、最適な環境づくりを楽しんでください。