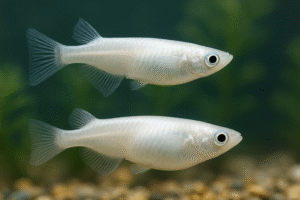

屋外でメダカを飼うと、自然の光や風を受けながら元気に泳ぐ姿を楽しめます。

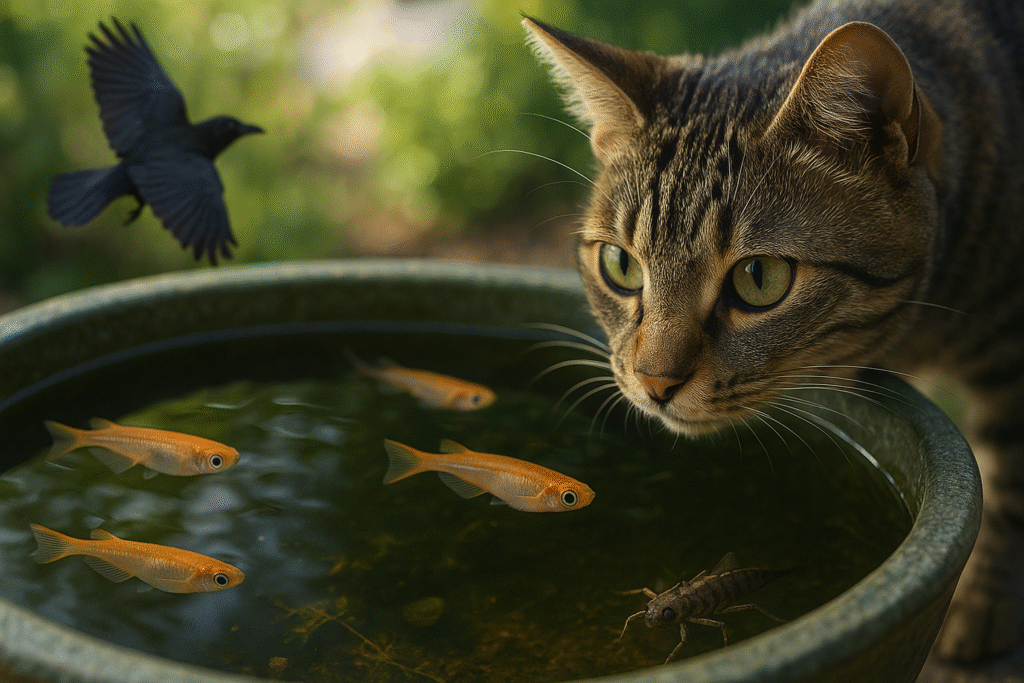

しかし同時に、猫や鳥、ヤゴなどの天敵に狙われやすいのも事実です。

この記事では、メダカを食べる生き物の種類と、実際の被害事例や季節ごとの注意点、そして具体的な対策方法を紹介します。

メダカを食べる生き物とは?

哺乳類

猫、アライグマ、ハクビシンなどが該当します。

哺乳類は力が強く、中途半端な対策では突破されてしまいます。

また、頭もいいので常習犯になりやすく、メダカを食べる生き物の中でもかなり厄介な存在です。

鳥類

カラス、サギ、カワセミなどが該当します。

鳥類は視力がいいため、遠くから様子を観察して、人がいないタイミングを見計ってメダカを食べに飛来します。

学習能力もあるので、こちらも常習犯になりやすいです。

昆虫類

ヤゴやゲンゴロウ、タガメなどの水生昆虫が該当します。

メダカを食べる生き物の中で、特に飼育容器に侵入されやすく、被害に遭いやすいのがこの水生昆虫です。

中でもトンボの幼虫であるヤゴは、メダカの天敵として最も注意が必要です。

トンボがどこからともなく飛んできて、飼育容器内に産卵し、孵化したヤゴがメダカたちを食べ尽くしてしまいます。

高層マンションのベランダで飼育していても被害に遭ってしまいます。

グリーンウォーターで飼育している場合、侵入しているヤゴを発見しづらくなります。

両生類

カエルやイモリなどが該当します。

メダカを食べる生き物の中では、比較的被害は少ない種類ではありますが、ゼロではないので油断大敵です。

水場を求めて飼育容器にやってきてはメダカを捕食することがあります。

近くに田んぼや川などの水辺がある場合、注意が必要です。

爬虫類

ヘビやカメが該当します。

ヘビはよっぽどの山間部でなければ見かけることすら珍しいのですが、泳ぎが得意でメダカたちにとっては恐ろしい存在です。

カメについては、野生で見かけるのは非常に珍しく、ましてや敷地内に入り飼育容器の壁をよじ登ることは厳しいため、飼育容器内のメダカが食べられることはほとんどないでしょう。

人

食べられることはほぼないでしょうが、屋外飼育では人間によるメダカの盗難にも気をつけましょう。

高価な品種や希少な品種のメダカは狙われやすいです。

野生の生き物よりも、悪意ある人間による被害の方がショックは大きいでしょう…。

メダカを食べる生き物への対策

飼育容器へ蓋をする

メダカを食べる生き物たちにもっとも有効な対策手段は、やはり飼育容器への蓋です。

飼育容器の上を板などでただ塞いでしまうと、容器内が酸欠になってしまうので、金網を蓋として使用しましょう。

また、金網だけだと網目より小さな昆虫たちの侵入を許してしまうので、網目の小さい防虫ネットを金網に被せましょう。

これだけだと、力の強い哺乳類には突破されてしまうので、この金網+防虫ネットの蓋の上に石などの重りを乗せて完成です。

トゲトゲシートを敷く

哺乳類や鳥類には、トゲトゲシートも効果的です。

飼育容器のまわりにトゲトゲシートを敷くことで、哺乳類や鳥類がメダカに近寄ることを防げます。

盗難への対策

人間による盗難を防止するための対策は、防犯カメラを設置するのがもっとも効果的です。

合わせて「防犯カメラ作動中」といった看板を設置することも有効で、防犯カメラをつけられなかったとしても抑止力となります。

防犯砂利を敷くことで、踏むと大きな音が出るため、非常に有効です。

メダカを食べる生き物の被害事例と季節ごとの注意点

春から夏にかけて多い被害

春から夏にかけては特にトンボが活発に活動する季節です。

トンボが水面に産卵し、孵化したヤゴがメダカを次々と捕食してしまいます。

屋外飼育をしていると、ある日突然数匹がいなくなっているということも珍しくありません。

温かい時期は外敵が増えるため、特に防虫ネットや水面の管理が欠かせません。

秋から冬にかけて多い被害

秋から冬は昆虫の活動は落ち着きますが、哺乳類や鳥類による被害が目立ちます。

寒くなってエサが少なくなると、猫やカラスがメダカを狙う頻度が増えるのです。

また、水量が減って水面が浅くなると鳥に狙われやすくなるため注意が必要です。

実際にあった被害の例

実際の飼育者の声としては、「気づいたら水槽の中が空っぽになっていた」「グリーンウォーターで気づかないうちにヤゴが繁殖していた」「防犯カメラに猫が容器をひっくり返す姿が映っていた」などがあります。

こうした被害事例からもわかるように、メダカを食べる生き物は地域や季節によっても異なるため、年間を通じた対策が必要です。

【番外】メダカと混泳NGの魚

ここまでメダカを食べる生き物として、哺乳類や昆虫類といった外敵を紹介しましたが、一見メダカと混泳できそうな魚類にも、メダカを食べる生き物は存在します。

知らずに混泳させて思わぬ悲劇を生んでしまわないように、メダカと混泳NGの魚を紹介しておきます。

*金魚

*エンゼルフィッシュ

*モーリー

*ヨシノボリ

メダカの飼育は屋外よりも室内が良いの?

メダカを飼育する際、屋外と室内のどちらが良いのか迷う方も多いでしょう。

どちらにもメリットとデメリットがありますが、結論から言えば「安定して長生きさせたい」「外敵から守りたい」と考えるなら室内飼育の方が有利です。

ここではその理由を詳しく解説します。

外敵のリスクが少ない

屋外では猫や鳥、ヤゴなどの水生昆虫といった外敵による被害がつきものです。

どれだけ対策をしても完全に防ぐのは難しく、気づかないうちに数が減ってしまうこともあります。

室内であれば、外敵が侵入する心配はほとんどなく、安心して飼育を続けられます。

水温や環境を安定させやすい

屋外飼育では夏の高温や冬の寒さによる水温変化が大きく、メダカにとってストレスになります。

特に真夏の直射日光は水温が急上昇し、真冬は氷が張ることもあります。

一方で室内飼育なら、冷暖房や水槽用ヒーターを利用して水温を一定に保ちやすく、環境の急変を防げます。

観察・管理がしやすい

室内飼育では、いつでも間近で観察できるため、体調の変化や病気の兆候に早く気づけます。

給餌や水換えも天候に左右されずに行えるので、管理のしやすさという点でも室内は有利です。

特に初心者や、繁殖や長寿を目指す飼育者には向いている方法といえるでしょう。

メダカを食べる生き物【まとめ】

屋外飼育は魅力的ですが、メダカを食べる生き物による被害は常につきまといます。

季節ごとに注意すべき天敵を理解し、蓋や防虫ネットなどでしっかり守ってあげましょう。