メダカは繁殖力が高く、気づけば水槽いっぱいに増えてしまうことがあります。

そこで本記事では「増えすぎた場合の具体的な対処法」と「そもそも増えすぎないための予防法」、さらに「増えすぎによるリスク」まで詳しく解説します。

メダカが増えすぎる原因は?

なんでこんなに増えちゃうの?

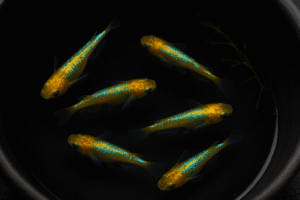

メダカは生命力が強め。

繁殖力も強めな、丈夫な生き物だからです。

あと、飼育環境が、良いからですね。

メダカがどんどん増える…。

でもこれ、増えていくってことは、結構いいことなんですよね~。

水質も良く、水温も20度以上、たまごを産みつけられる水草があったりすると、メダカはどんどん卵を産みます。

たまごを産める環境であるということ。

メダカにとって、とても良い環境で飼育しているので、メダカはどんどんたまごを産み、増えていきます。

メダカが増えすぎの予防方法は?

メダカが増えすぎないために、予防しましょう。

たまごを取らず、放置する

最初の飼育を始めた頃って、たまごを隔離してふ化させて、稚魚の誕生を楽しみますよね。

それを繰り返し行うと、メダカはどんどん増え続けます。

そこで、たまごを取らずに水槽に放置しましょう。

なぜかというと、メダカの卵や生まれたばかりの稚魚は、親メダカや他の成魚に捕食されやすいからです。

隔離しなければ自然淘汰が働き、生き残る個体数は限られます。そのため、結果的に数が爆発的に増えることを防げます。

「増やさないこと」を優先したいなら、あえて卵を育てず、自然に任せるのが最もシンプルな予防策です。

オスとメスを別々の水槽にわける

オスとメスを分けて飼育するのも、ひとつの予防方法になります。

たまごを産まないようにするためです。

水温を下げる

急激にさげるのは、メダカの体調を悪くしてしまうおそれがあるので、じわじわゆっくり水温を下げましょう。

水温が高いと、メダカは活発になり、たまごを産みやすいです。

水温が低いと、活発化はおこりにくくなるため、たまごを産まなくなります。

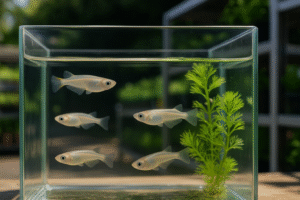

隠れるところをなくす

水草がたくさんあると、たまごをどんどん産みつけます。

産みつけるところをなくしましょう。

メダカが増えすぎたらどうする?

増えすぎてしまったメダカはどうしたらいい?

以下はどうでしょうか?

人に譲る

メダカって、実は結構人気なんです。

もらえたら嬉しいって方は多くいます。

お近くの方に、増えすぎて困っているから貰って欲しいと伝えると、喜ばれることもあります。

学校で飼育してもらう

筆者、小学生の子供を持つ親なんですが。

メダカが増えすぎて困った経験がありまして。

小学校の教科書に、メダカについての授業内容がたしかあったな…。

と思い、学校に問い合わせ、子供の小学校で10匹引き取っていただいたことがあります。

※どこの学校でもしてくれるわけではないので、一度問い合わせてみてください。

熱帯魚・観賞魚店で引き取ってもらう

地域によっては熱帯魚店や観賞魚専門店で余ったメダカを引き取ってもらえる場合があります。

現金買取ではなく無料引き取りが多いですが、増えすぎて困っている飼育者にとっては助かる方法です。

ただしすべての店舗が対応しているわけではないため、事前に問い合わせてみましょう。

肉食魚の餌にする

アロワナや大型のシクリッドなど、肉食性の観賞魚を飼育している方の中には「生き餌」としてメダカを利用するケースもあります。

自然界でも弱肉強食の関係は存在するため、これも一つの活用方法です。

ただし、情が移った個体を餌にするのは心理的な負担が大きい場合もあるので、割り切って考えられる方に向いた方法と言えるでしょう。

自分で肉食魚を飼っていなくても「知り合いに譲る」という形で餌用として役立ててもらう方法もあります。

あるいは最近ではジモティーなどの地域掲示板を利用し「餌用メダカ譲ります」と募集をかけると、必要としている人に引き取ってもらえるケースも少なくありません。

こうした方法を使えば、単なる処分ではなく「他の生き物の命を支える活用」として前向きに捉えられるでしょう。

お寺、神社などの池で飼育してもらう

池があるお寺や神社が近くにあれば、引き取っていただける場合もあります。

ただし、実際には「池の鯉の餌」として与えられるケースが多いことも知っておきましょう。

観賞用として大切に飼われるというより、自然のサイクルの一部として扱われることが多いのです。

筆者の場合も、徒歩1分の距離にあるお寺で「大きくなりすぎた小赤(金魚)」を引き取っていただいた経験があります。

その場でどう扱われるかは場所によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

かわいそうだけど処分する

メダカが増えすぎてどうしても引き取り先が見つからない場合、最後の選択肢として処分を考える必要があります。

放流は絶対にしてはいけません。

そのうえで、飼育者ができる具体的な方法は以下の通りです。

- 冷凍処分

小さな容器にメダカを移し、水ごと冷凍庫に入れてゆっくり凍らせます。

低温により次第に動きが弱まり、苦しむ時間を最小限にできます。

観賞魚の世界では最も一般的な方法です。 - 動物病院に相談する

地域によっては小動物や観賞魚を扱う動物病院で安楽死の相談ができる場合があります。

プロに任せることで安心感があります。 - 二酸化炭素(二酸化炭素タブレットや炭酸水)を利用する

研究機関などでは麻酔・安楽死の方法として使われることがあります。

一般家庭ではやや難しい方法ですが、炭酸水を使った例もあります。

⚠️ 注意点として、「トイレに流す」「ごみとして廃棄する」などは絶対にやめましょう。

倫理的にも不適切で、環境への影響も懸念されます。

メダカの卵だけ処分する

メダカが増えすぎる前に予防的にできるのが「卵だけを処分する」という方法です。

- 水草や産卵床に付着した卵を見つけたら、そのまま取り除く

- 取り除いた卵は冷凍して処分するか、乾燥させて廃棄する

卵の段階であれば、稚魚や成魚を処分するよりも心理的な負担は小さくて済みます。

「もうこれ以上増やしたくない」と思ったら、卵を隔離して育てず、あえて自然淘汰に任せる、あるいは卵そのものを廃棄するのが最もシンプルで効果的です。

増えすぎたメダカを川や池に返しても良い?

購入した場合

ペットショップやブリーダーから購入したメダカ(白メダカ・楊貴妃・ラメ系などの改良品種)は、絶対に放流してはいけません。

理由は大きく3つあります。

- 在来種と交雑し、地域固有の遺伝子が失われる

- 病気や寄生虫を自然界に持ち込むリスクがある

- 自治体の条例や外来生物法に抵触する可能性がある

つまり「飼育したメダカ=自然に戻せない魚」と考えるのが基本です。

飼えなくなった場合は必ず譲渡や処分で対応しましょう。

川からとってきた場合

「元々その川にいたメダカだから戻してもいいのでは?」と思うかもしれませんが、こちらも原則NGです。

- 一度でも家庭の飼育水槽を経由すると、病原菌や寄生虫を持ち込むリスクがある

- 本当にその川の在来種かどうか判別できないこともある

- 戻すことで他の群れとの交雑や遺伝子汚染を引き起こす可能性がある

そのため「川で捕ってきた個体でも、戻さず飼いきる」のが基本です。

どうしても数が増えすぎたら、譲渡などの方法を検討しましょう。

メダカが増えすぎたときの注意点とリスク

メダカがどんどん増えていくと嬉しい反面、飼育環境に思わぬリスクも生じます。

ここでは「増えすぎ」によって起こる問題を理解しておきましょう。

水質悪化による病気リスク

メダカの数が多くなるほど、フンや食べ残しの量も比例して増えていきます。

小さな水槽ではろ過機能が追いつかず、アンモニアや亜硝酸が蓄積して水質が急激に悪化することがあります。

その結果、白点病や尾ぐされ病といった感染症が広まりやすくなります。

増えすぎを放置すると「健康なメダカも次々と病気になる」という悪循環が起こりやすいため、注意が必要です。

スペース不足によるストレス

狭い水槽に大量のメダカが暮らすと、泳ぐスペースが制限され、メダカ同士の小競り合いが増えてしまいます。

特にオスが多いと、メスを追いかけ続けることでメスの体力が消耗し、繁殖どころか体調不良につながることもあります。

十分なスペースがないと「餌の取り合い」や「酸欠」なども発生しやすくなるため、数の調整は欠かせません。

飼育者の負担増加

増えすぎたメダカは、見た目以上に世話の手間を増やします。

水換えの頻度が上がり、餌代や水草の追加費用もかさみます。

最初は数匹のつもりが、気づけば100匹近くになっていた…という声もよく聞かれます。

飼育者の負担が増えると「世話が追いつかない」「放置してしまう」といった事態になりかねません。

楽しみながら長く飼うためにも、あらかじめ数をコントロールする意識が大切です。

メダカの増えすぎた際の対処法【まとめ】

メダカが増えすぎるのは飼育環境が整っている証拠でもありますが、放置すれば病気やストレスの原因になります。

譲渡や数の調整で無理のない飼育を心がけましょう。