フェレットは犬や猫に比べると吐いたり下痢をすることは少ない動物です。

だからこそ、いざ症状が出ると「単なる食べ過ぎ?」それとも「病気のサイン?」と不安になる飼い主さんも多いでしょう。

この記事では、嘔吐や下痢の原因をタイプ別に解説し、応急処置の方法や病院へ行くべき判断のポイントをまとめました。

大切なフェレットを守るための参考にしてください。

フェレットが吐くのは幼少期が多い?

犬や猫もそうですが、幼少期にご飯を一気に食べ過ぎてしまうことで胃がびっくりして吐くことがあります。

産まれて1~3ヵ月の生体であればたまにあることなので、赤ちゃんフェレットを飼われていて、ある時ご飯を食べたあとに茶色い固形物が混ざったものを口から吐く様子が見えたときは、まずゴハンを一気に食べたことによる吐き戻しだと思っても良いかと思います。

勿論、大人のフェレットでも食べ過ぎによる吐き戻しをすることがたまにありますが、幼少期の生体に比べると少なく感じます。

フェレットの嘔吐の原因と対策

フェレットは本来あまり吐く動物ではありません。

犬や猫に比べても嘔吐の頻度は少なく、吐いた場合は体調不良や病気のサインであることが多いです。

飼い主が早めに原因を見極め、適切に対応することが大切です。

フェレットが吐く原因としては、異物の誤食、胃腸炎、フードの不適合、寄生虫、ストレスなどが考えられます。

特にゴム製品やプラスチック片を噛む習性があるため、腸閉塞の危険性も高いです。

また、インスリノーマや副腎疾患などの全身性の病気が関与しているケースもあります。

単発の吐き気で元気なら様子見できますが、繰り返す場合は病院受診が必要です。

食べ過ぎによる嘔吐

幼少期のフェレットや食欲旺盛な個体は、一度にたくさん食べすぎて吐いてしまうことがあります。

食後すぐに茶色い固形物を戻す程度で、その後元気に遊んでいれば一過性のことが多いです。

対策としては、一度の食事量を減らし、複数回に分けて与えると良いでしょう。

吐くけれど元気な場合

吐いた直後でも食欲があり、元気に動き回っているなら一時的な不調のことが多いです。

ただし、頻繁に吐くようなら放置せず、食事内容や環境を見直しましょう。

元気があるからと安心せず、回数や内容を記録しておくと、病院での診断にも役立ちます。

吐しゃ物が透明の場合

透明な液体を吐く場合は、水を大量に飲んだ後や、胃液を吐いている可能性があります。

元気があれば軽度のこともありますが、繰り返す場合は胃の機能低下や消化不良の可能性があります。

連続して透明な液体を吐くと脱水に繋がるため注意が必要です。

毛玉を吐く場合

フェレットは猫と同じように毛繕いをするため、抜け毛を飲み込んで毛玉を作ってしまうことがあります。

毛玉は消化管にたまりやすく、吐き戻しの原因になります。

換毛期には特に注意が必要で、ブラッシングで抜け毛を減らすことが予防に繋がります。

吐しゃ物が白い泡を含む場合

白い泡や白い液体を吐く場合は、胃液や唾液が混じっていることが多く、空腹時や胃炎のサインである可能性があります。

しばらく様子を見ても改善しない場合や、同時に元気がない場合は胃腸の炎症や感染症が疑われるため受診が望ましいです。

黄色い液体を吐くとき

黄色い吐しゃ物は胆汁が混じっているサインです。

空腹時に吐くこともありますが、繰り返すようであれば胆のうや肝臓の疾患、または胃腸障害が関係している可能性があります。

すぐに治らない場合は受診が望ましいです。

吐しゃ物が茶色の場合

茶色い吐しゃ物は、食べたフードが未消化で出てきているケースや、胃や腸からの出血が混ざっている可能性もあります。

血が酸化すると茶色く見えるため、特にコーヒーかすのような見た目であれば消化管出血の可能性が高く、緊急性があります。

すぐに動物病院で診てもらうべき症状です。

嘔吐に加えて下痢や血便を伴う場合

下痢や血便と同時に嘔吐が見られる場合は、腸炎、寄生虫感染、ウイルス性疾患、または腫瘍性疾患の可能性もあります。

この場合は症状が重く、急速に体力を奪うため、迷わず動物病院を受診してください。

特に子フェレットや高齢個体では命に関わることがあります。

応急処置方法

応急処置としては、まず吐しゃ物の色や量を確認し、異物が混ざっていないかを観察しましょう。

頻繁に吐く場合は絶食させ、少量の水だけを与えて様子を見ます。

ただし、ぐったりしている、血が混じっている、下痢を伴っている場合は、応急処置にとどまらず即時受診が必要です。

自宅で長く様子を見るのではなく、「繰り返す嘔吐=危険信号」と考えたほうが安全です。

フェレットが吐いた際にあげられる病気の種類

インスリノーマとの関係

フェレット特有の病気として有名なのがインスリノーマです。

膵臓に腫瘍ができてインスリンが過剰に分泌されるため、血糖値が異常に下がり、嘔吐やぐったりする症状を見せることがあります。

特に食後に吐き気を伴う場合は要注意で、痙攣やフラつきが見られるようなら命に直結する危険な状態です。

副腎疾患による影響

副腎の異常もフェレットに多い病気のひとつで、ホルモンのバランスが崩れることで嘔吐が起こるケースがあります。

毛が抜けやすくなる、発情行動が長引くなど他の症状と併発することも多いため、「吐く」だけに注目せず、体全体の変化を観察することが大切です。

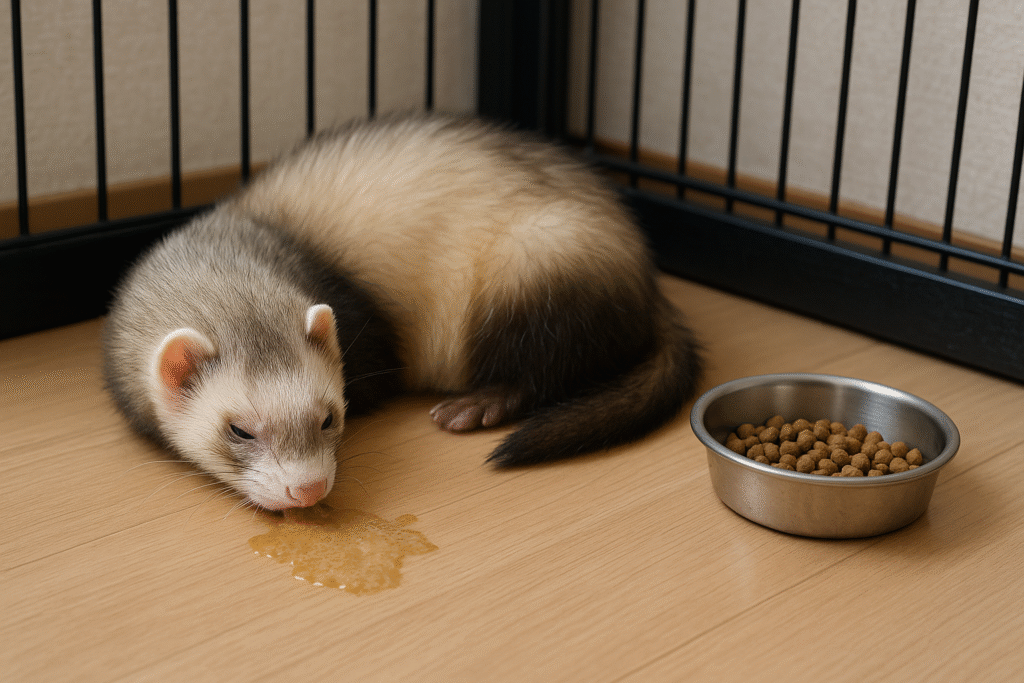

ストレスと生活環境

フェレットは環境変化に敏感で、引っ越しや騒音、同居動物の存在などが強いストレスになり、結果的に吐いてしまうこともあります。

病気ではなくとも、長く続くストレスは免疫力低下に繋がるため、落ち着けるハウスや適切な遊び時間を確保してあげることが重要です。

好酸球性胃炎

好酸球という細胞が胃の中で炎症をおこしてしまう病気です。

アレルギーに似たような状態になるの勘違いしてしまう飼い主さんや動物病院の先生も多いかもしれないです。

もしアレルギー症状に似たようなことがあれば動物病院連れて行き精密検査してもらうことをオススメします。

消化器型リンパ腫

フェレットの7割方リンパ腫によって亡くなってしまうと言っても過言ではありません。

そしてリンパ腫になると人間もそうですがいろんなところに転移してしまいがちなので早期発見が延命するため必要になります。

胃や腸に主に症状が出てくるのが消化器型リンパ腫です。

消化器型リンパ腫は嘔吐などの症状もありますが下痢や血便などの症状の方が出やすいのでそちらも合わせて注意してみてください。

胃よりも腸管への異常が多いので嘔吐よりも下痢や血便の方が症状としてはメインになってきます。

フェレットが下痢をする原因と対策

食事関連

フードを急に切り替えたり、早食いや食べ過ぎをした場合に下痢を起こすことがあります。

フェレットは腸が短く消化吸収が早いため、ちょっとした負担でもお腹を壊しやすいのです。

フードの切り替えは1週間以上かけて徐々に行い、食事は小分けで与えるのが安心です。

寄生虫感染(コクシジウムなど)

コクシジウムなどの寄生虫は、ストレスや環境の変化をきっかけに一気に数を増やします。

特に「お迎え直後」のフェレットに多く見られ、嘔吐や水っぽい下痢が続くようになります。

放置すると体力を奪われて危険なため、検査と駆虫薬での治療が不可欠です。

換毛期の毛詰まり

春と秋の換毛期は大量の毛を飲み込み、胃腸で毛玉ができると下痢の原因になります。

長い毛が便に混じって出てくることもあり、驚くほどの量になることも。ブラッシングや毛玉除去ペーストの利用で予防が可能です。

感染症や全身疾患

フェレットは人間同様に風邪やインフルエンザにかかり、下痢を伴うことがあります。

また、インスリノーマなどの全身性の病気も下痢を引き起こします。

発熱や元気のなさ、食欲低下を伴う場合は早急に診察を受けましょう。

嘔吐と下痢が同時に出るときの注意点

脱水症状

嘔吐と下痢が同時に起きると、体内の水分が一気に失われます。

皮膚を軽くつまんで戻りが遅い場合や、口の中が乾いている場合は脱水が進んでいるサインです。

子フェレットや高齢個体は特に体力を奪われやすく、数時間で危険な状態に陥ることもあるため、早急に病院で点滴などの処置を受ける必要があります。

お迎え症候群

新しいフェレットを迎え入れた際に、先住フェレットが強いストレスを感じ、嘔吐や下痢を起こすことがあります。

これを「お迎え症候群」と呼び、特に寄生虫のコクシジウムが増殖して症状が悪化するケースが多いです。

便が赤茶色や緑色になり、水っぽくなる場合は典型的なサインで、早急に診察と駆虫治療が必要です。

ワクチンアレルギー

最も緊急性が高いのがワクチン接種後のアレルギー反応です。

接種直後に限らず、数時間後に突然嘔吐や下痢を伴ってぐったりすることもあります。

呼吸が荒い、体が震えるなどの症状があればアナフィラキシーの可能性があり、迷わず再受診してください。

「去年まで大丈夫だったから今年も平気」とは限らない点に注意しましょう。

コロナウィルス(フェレット特有)

フェレットには「腸型」と「全身型」のコロナウィルスがあります。

これは人間の新型コロナとは全く別物で、人間には感染しません。

腸型では下痢が長引き、全身型では嘔吐や衰弱など全身の不調が見られることがあります。

残念ながら根本的な治療法はなく、栄養補給や整腸剤など対症療法でのサポートが中心です。

自宅での応急処置と病院に行く判断基準

水と食事の扱い

嘔吐直後に水やフードを与えると胃を刺激し、再度吐き気を引き起こすことがあります。

そのため、まずは短時間の絶食・絶水で胃腸を休ませることが大切です。

一方で下痢の場合は脱水のリスクが高いため、少量のぬるま湯やふやかしたフード、高栄養パウダーを与えると良いでしょう。

大切なのは「少しずつ、様子を見ながら与える」ことです。

様子見できるライン

一度だけ吐いてその後は元気に遊んでいる、または下痢が1回きりで食欲も普段通りある――こうした場合は一時的な体調不良で済むことも多く、しばらく観察するだけでも大丈夫です。

吐しゃ物や便の色・量を記録しておくと、後で病院に相談するときの参考になります。

危険信号

嘔吐や下痢が繰り返し続く、吐しゃ物や便に血が混じっている、透明な液体を何度も吐く、あるいはぐったりして元気がない――これらは危険信号です。

特に「嘔吐+下痢」の組み合わせは短時間で体力を奪うため、応急処置で様子を見るのではなく、すぐに動物病院へ連れて行く必要があります。

フェレットが吐く理由は食べ過ぎ?それとも病気?【まとめ】

フェレットの嘔吐や下痢は、一時的な食べ過ぎや軽い消化不良のこともあれば、寄生虫感染やワクチンアレルギーのように命に関わる深刻なケースまで幅広く存在します。

飼い主ができることは、まず症状の回数や内容をよく観察し、危険信号を見逃さないことです。

繰り返す嘔吐や水のような下痢、血が混じる便、元気の喪失は「即受診」のサインです。

逆に単発で軽度な症状なら短時間の様子見でも大丈夫な場合があります。

日頃から換毛期のケアや誤食防止、食事管理を徹底し、信頼できる動物病院を見つけておくことが何よりの安心につながります。