ハムスターが夏に痩せてしまうと心配になりますよね。

実は体重減少には「夏バテによる食欲不振」や「病気で食べられない」など深刻な理由が隠れていることもあります。

本記事では、夏バテと病気の違い、痩せのサイン、そして飼い主ができる対策方法をわかりやすく解説します。

ハムスターが痩せた原因は?夏バテが原因かも

ハムスターが夏に体重が減った場合は主に夏バテが考えられます。

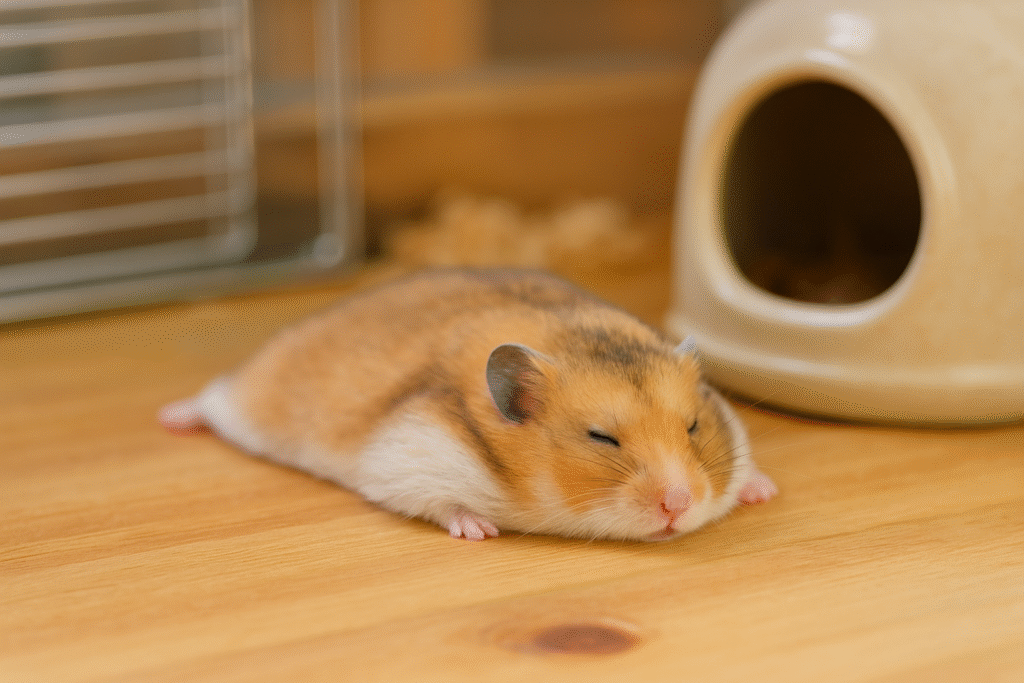

夏バテの症状は主に食欲が無くなる、水をよく飲む、呼吸が荒い、巣箱で寝ずにゲージの底でぐったりとしている(溶けると言われる)、攻撃的になる、ほお袋に詰め込まなくなったなどです。

ハムスターはネズミの仲間なので本来ならば地面に穴を掘り、その中で暮らしているうえに警戒心が強い生き物です。

それなのに巣箱の外で寝ているということは安全だと思っている自分の家にさえ暑くていられないということなのです。

ハムスターの痩せを防ぐためのチェックポイント

日々の体重測定を習慣にする

ハムスターは小さな体なので、わずかな体重変化が健康状態に直結します。

人間のように目で見ただけでは痩せているかどうか判断しにくいため、できれば週に1〜2回は体重を測る習慣をつけましょう。

平均体重から5〜10g以上減っている場合は、夏バテや病気の可能性を疑う必要があります。

数字として記録しておくと変化が把握しやすくなり、早めの対処につながります。

食欲と行動パターンの観察

餌を残す量や隠し場所に運んだ量をチェックすることも大切です。

痩せているように見えても、実際は餌をどこかに貯めているだけの場合もあります。

また、普段と比べて運動量が極端に減ったり、回し車を使わなくなったりするのも異変のサインです。

夏バテでは水をよく飲み、巣箱ではなくケージの外で寝る行動が目立ちます。

病気の場合は逆に動きが鈍く、毛並みが乱れることもあります。

夏の飼育環境を工夫する

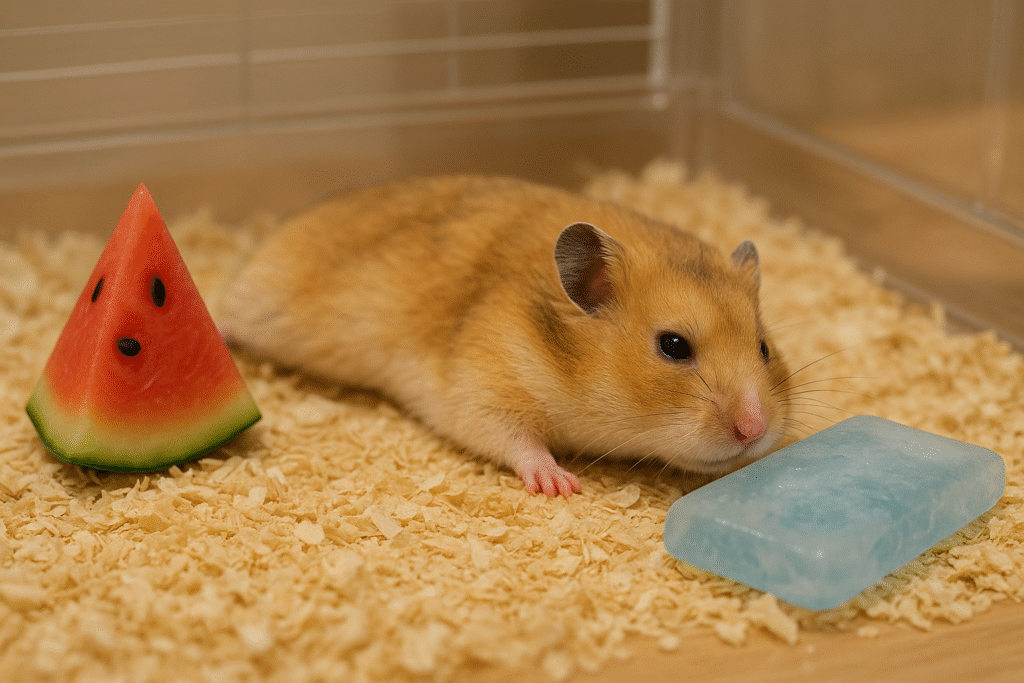

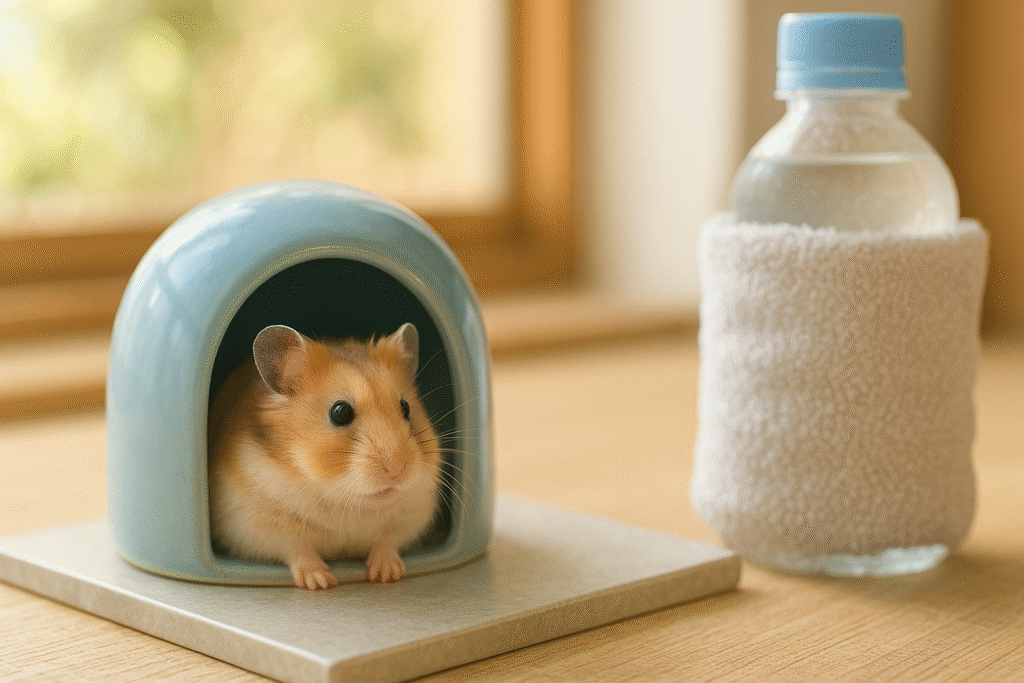

エアコン管理が最も効果的ですが、難しい場合は保冷剤をタオルで包んでケージの外に置いたり、陶器製の涼感グッズを使うのも有効です。

床材を紙製で通気性の良いタイプに変えるだけでも熱がこもりにくくなります。

また水分補給としてスイカや梨などを少量与えるのは効果的ですが、糖分の過剰摂取には注意してください。

ハムスターが痩せたのは病気が原因かも

飼い主が意図して行ったダイエットの結果で痩せたのなら全然問題ないのですが、そうではなくご飯の量も変えてないのに痩せてきたとなれば注意が必要です。

この時、飼い主さんが一番にすることはきちんとご飯を食べているかどうかの確認です。

たとえお皿の中に無くてもどこかに溜め込んでいることもあります。

確認することで何かしらの原因で食欲がないか、食べることが困難だと判断することが出来ます。

この場合の病気は風邪などの感染症の病気、胃腸などが働いていない消化器官の病気、癌などの腫瘍の病気。

そして不正咬合、つまり歯が伸びていて噛み合わないので食べたくても食べられない歯の病気が考えられます。

ハムスターが痩せた場合の対策はあるの?

夏バテの場合はゲージをクーラーの下など涼しいところに移動させたり、氷をあげたり、ミカンやスイカ、梨などを冷やしてあげるといいでしょう。

これらは全て筆者がハムスターを飼っていたとき実際にやっていたことなのですがとても喜んでくれました。

しかしあげすぎると糖尿病になってしまうのでほどほどにしましょう。

他にも床材を通気性のいい紙のものにすると熱がこもりにくく、夏バテになりにくいのだそうです。

このことは筆者は知らなかったです。

今はいないのですがまた迎える機会があれば実践し、快適に過ごしてもらおうと思います。

そしてハムスターの飼育適温は20~25度です、28度を超えると夏バテが一気に進み最悪熱中症になってしまうのでしっかりキープしましょう。

また病気の対策は日頃から食事など健康に気をつけるということしかないでしょう。

もし病気が見つかったとしても治す治療薬があるわけでもないですし、体が小さいため手術で治すということも出来ません。

しかしハムスターが病気のになる理由として「体温の低下」が大きく影響することは間違いないので飼育適温を維持することと日頃の健康管理が一番の対策でしょう。

ですが不正咬合は普段からがじり木などの歯を使わせるための専用グッズがあるので忘れずに購入し、与えることで防ぐことが出来ます。

我が家ではトウモロコシ乾燥させた硬いものをあげていました。

ハムスターが痩せた原因と対策!【まとめ】

ハムスターの体重が減るのは危険なサインです。

夏バテ対策として室温管理や涼感グッズを工夫し、病気が疑われる場合は早めに獣医師へ相談することが大切です。

日々の体重測定と観察を習慣にすることで、異変をいち早く察知できるでしょう。