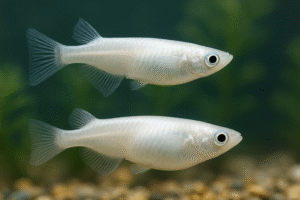

メダカの餌として知られるゾウリムシ。

特に稚魚の餓死を防ぐ生き餌として人気ですが、「成魚に与えても良いの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

本記事ではゾウリムシの与え方や量、さらに成魚へのメリットと注意点についても詳しく解説します。

メダカに与えるゾウリムシの入手方法は?

ゾウリムシを培養する方法

ゾウリムシは身近な材料で簡単に培養できます。

市販のゾウリムシ培養液や、米のとぎ汁・ドライイーストなどを使って水中で増やすのが一般的です。

常温で放置して数日すると水が濁り、小さなゾウリムシが発生します。

ただし培養液にはアンモニアが含まれるため、そのまま大量に水槽へ入れるのは避けましょう。

販売店や通販で購入する方法

アクアリウムショップやネット通販では、生き餌用のゾウリムシを販売しています。

初めての方は、まず少量を購入してから培養に挑戦すると失敗が少なくおすすめです。

通販では「ゾウリムシ培養セット」としてスターターと培養液がセットになった商品もあり、初心者でも扱いやすいでしょう。

採取に頼らない方が安心

田んぼや池などの自然水にもゾウリムシは存在しますが、雑菌や寄生虫が混じる可能性が高く、メダカに与えるにはリスクがあります。

そのため、自然採取よりも培養や購入の方が安全で確実です。

安定的にメダカに与えたい場合は、清潔に管理できる人工培養か市販品の利用をおすすめします。

ゾウリムシが培養できたかどうかの判断方法は?

ゾウリムシは微生物ですので目視で判別できるサイズではありません。

そのため培養したとしてもゾウリムシが本当に存在するのかどうかは、目視では判別することができません。

水の色や濁り方を確認する

培養開始から数日が経つと、水がやや白く濁ってきまとそれはゾウリムシが増えているサインです。

逆に水が真っ黒になったり、強い悪臭を放つ場合はバクテリアや雑菌が増えすぎて失敗している可能性があります。

透明のままで変化がない場合はゾウリムシが増えていない状態です。

顕微鏡やルーペで観察する

もっと確実に判断したい場合は、顕微鏡や高倍率ルーペで水を観察します。

ゾウリムシは楕円形の小さな生物で、水中をくるくると回りながら泳いでいるのが確認できます。

目視ではほとんど見えないため、拡大観察が最も確実な方法です。

メダカに与えて反応を見る

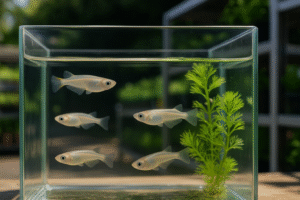

培養液をほんの少量スポイトで取り、水槽に入れてみましょう。

ゾウリムシがしっかり培養できていれば、稚魚が活発に泳ぎ回って追いかける姿が見られます。

逆に反応がない場合は、ゾウリムシが少ないか全くいない可能性があります。実際のメダカの行動も判断材料のひとつになります。

ゾウリムシが自然発生することはある?

水槽内での自然発生

水槽に餌の食べ残しや有機物が多く溜まっていると、条件によってはゾウリムシが自然発生することがあります。

特に立ち上げ直後の水槽や、管理が行き届いていない環境では微生物が増えやすく、ゾウリムシもその中に混じって出現するケースがあります。

室内水槽と屋外容器の違い

自然発生の起こりやすさは、室内と屋外で大きく異なります。

室内水槽は清潔に管理されることが多いため、ゾウリムシが勝手に発生するケースはまれです。

一方で屋外のビオトープや発泡スチロール容器などでは、雨水や落ち葉、風で運ばれてきた微生物が入り込み、ゾウリムシを含むプランクトンが自然に発生しやすい環境となります。

屋外の場合は特に「気づいたら水が白く濁っていて、稚魚が勝手に食べている」ということも珍しくありません。

メリットとデメリット

自然発生したゾウリムシは稚魚にとって格好の餌ですが、その背景には有機物の分解や水質の変化が関わっているため、放置すれば水質悪化につながるリスクがあります。

室内ではあまり期待できず、屋外では管理を誤ると水の汚れが一気に進むこともあるため注意が必要です。

計画的に利用する方がおすすめ

「自然に出てきたからラッキー」と捉えるよりも、ゾウリムシは意図的に培養して管理する方が安心です。

特に稚魚の命を守る目的で使う場合は、培養や購入で安定供給できる体制を整えるのが理想です。

メダカにゾウリムシの与え方

・スポイトで計り、培養液ごと与える

・フィルターを使用しゾウリムシのみ与える

ゾウリムシを培養液に保存している場合が多いと思いますが、培養液自体がメダカに取っては良い物ではありません。

ゾウリムシは動物性バクテリア、その培養液にはメダカにとって有害なアンモニアがたくさん含まれています。

培養液ごと与える場合は少量に、与え過ぎは水質悪化につながりますのでやめましょう。

おすすめはコーヒーフィルターなどを使用し、培養液とゾウリムシを分けてからゾウリムシのみを与える方法です。

培養液で与える際は水10Lに対し培養液20ml程度。

フィルターを使用した方法は、コーヒーフィルターなどを用意。

培養液をそのままフィルターにかけると、上にゾウリムシのみが溜まります。

そこからカルキ抜きした水をかけてさらにろ過すると尚良。

成魚の場合はそこまでしなくても大丈夫だと思います。

ゾウリムシは生まれたてのメダカの稚魚でも食べられることで知られますが、稚魚の場合は水質の変化に弱いので極力水質の変化は抑えるようにしましょう。

メダカにゾウリムシはいつまで与えるのか

メダカは産まれてから成魚までゾウリムシを食べても良いのですが、小さくて栄養不足が心配になります。

ゾウリムシをメダカの餌として与えるおすすめの期間はメダカの生後2週間程度くらいまでです。

生まれたての稚魚でも食べられる、ということはそれくらい小さいと考えてください。

もちろん与え続けても問題はありませんが、成魚になってもゾウリムシだけしか与えないのであれば小さくて栄養不足になることもあります。

生後2週間からは粉餌や、他のプランクトンを併用してあげるとゾウリムシのみで育てた場合よりも大きく育ちます。

人間も同じですね、赤ちゃんが食べるような少量で飲み込みやすい離乳食をずっと食べ続けているわけではありませんから。

逆に生まれたての稚魚にはゾウリムシはとてもおすすめです。

メダカの稚魚は針子と呼ばれ、産まれながらに動くものを食べる習性を身につけています。

水槽にゾウリムシを入れてあげると、針子が追いかけて食べる姿が見られますよ。

メダカの稚魚にゾウリムシを与えるメリット

ゾウリムシは人口餌よりも水が汚れにくく、生まれたての稚魚にはとてもおすすめです。

先ほども書きましたが、生まれたばかりの稚魚でもゾウリムシは食べられます。

メダカの稚魚の一番の死亡理由は餓死。

上手に餌を食べることが出来ずに死んでしまう稚魚がたくさんいます。

人口餌でも良いのですが、ゾウリムシの方が人口餌よりも生き残る個体が多いようですよ。

そしてゾウリムシは人口餌よりも水を汚しにくいのでさらにおすすめです。

動物性バクテリアであるゾウリムシは1日程度ならば死にません。

人口餌だと、うまく食べられずにそのまま残ってしまい水が汚れる、ということがおおいのですが、稚魚の場合頻繁な水換えもやらない方が良いです。

その点ゾウリムシだと死なずに泳ぎ回ってくれる為、好きな時に稚魚が食べられる生き餌としても優秀。

完全に水が汚くならない、というわけではありませんが、人口餌よりも汚れにくいのは確かです。

メダカ成魚にゾウリムシを与える場合の注意点

成魚がゾウリムシを食べるメリット

メダカの成魚にとってゾウリムシは主食にはなりませんが、消化にやさしく、小さな栄養補給源として役立ちます。

特に繁殖期のメスや体調を崩した個体には、軽い補助食として与えると食欲回復に効果が期待できます。

また生き餌を追う行動は、ストレス発散や運動不足の解消にもつながります。

成魚に与えるときのデメリット

一方で、ゾウリムシは非常に小さいため、成魚が必要とする栄養量を満たすことはできません。

成魚がゾウリムシばかりを食べていると栄養不足になり、体が痩せてしまうこともあります。

さらに培養液ごと多量に与えてしまうと、アンモニアなどの有害物質が水質を悪化させるリスクがあります。

成魚に与える際の工夫

成魚にゾウリムシを与えるときは、あくまで補助食として活用するのがおすすめです。

メインの餌は粒餌や冷凍赤虫、ブラインシュリンプなど栄養価の高いものを中心にし、その合間にゾウリムシを少量加えると良いでしょう。

特に繁殖を狙うときや、産卵直後で体力を消耗したメスへの栄養補助として適しています。

メダカへゾウリムシの与え方【まとめ】

ゾウリムシは稚魚の餓死防止に大きな効果があり、成魚にとっても軽い栄養補助や遊泳行動の刺激になります。

ただし栄養価は低いため、主食には向きません。上手に使い分けて、稚魚から成魚まで元気に育てていきましょう。