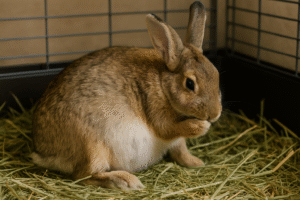

うさぎの糞に白く細長い虫を見つけて驚いた方も多いでしょう。

それは「ウサギ蟯虫」という寄生虫かもしれません。

本記事では、うさぎ蟯虫の正体と感染経路、治療法に加え「人への感染リスク」や「多頭飼育での注意点」まで、飼い主が安心できるように詳しく解説します。

うさぎ蟯虫とは?

ウサギ蟯虫とは、線虫の一種で「蟯虫症」という寄生虫感染症を引き起こす生き物です。

体長は5〜10mmほどで、半透明の白い糸のような姿をしています。

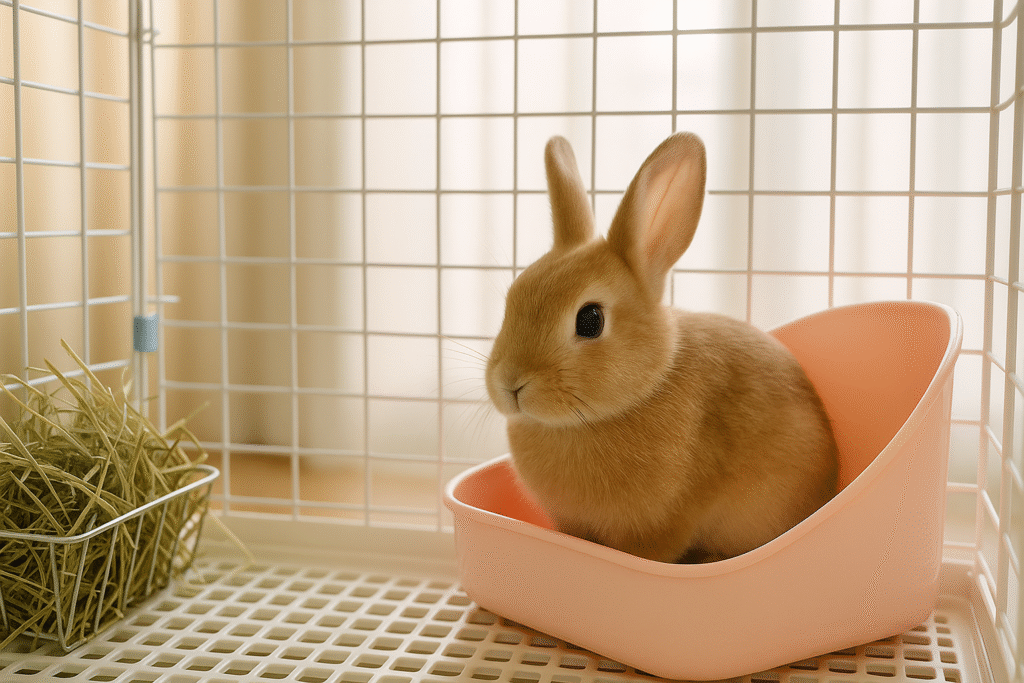

特徴的なのは、うさぎの肛門付近まで自ら出てきて卵を産みつけるという産卵方法です。

盲腸や結腸に寄生し、そこでうさぎの腸内に存在する微生物を栄養にして生活しています。

見た目はシラスに似ており、飼い主が糞を片付けているときに発見することがあります。

多くの場合は重い症状を起こさないものの、特に子うさぎでは発育不良の原因になることもあるため、注意が必要です。

感染経路

ウサギ蟯虫は、うさぎの糞に付着した卵を介して広がります。

特にうさぎには「食糞」という習性があり、自分の糞を食べることで再感染が起こる場合があります。

また、多頭飼育をしている場合には、寄生しているうさぎの糞を別のうさぎが口にして感染することもあります。

さらに、屋外での散歩時に雑草や野菜を口にすることが感染源となる可能性もあります。

そのため日常の飼育環境の管理がとても重要です。

症状

軽度の寄生では、ほとんど症状が見られないこともあります。

しかし以下のような変化が起こることがあります。

- 子うさぎでは体重が増えにくい

- 下痢や軟便

- 体重減少

- 被毛の艶がなく、ゴワつく

重度に寄生された場合、栄養の吸収が妨げられて体力低下を招くこともあります。

治療方法

自然治癒は期待できないため、駆虫薬による治療が必須です。

動物病院で「蟯虫症」と診断された場合には、主に以下の薬が処方されます。

- パモ酸ピランテル

- イベルメクチン

- フェンベンダゾール

- セラメクチン(滴下タイプ)

通常は7日間程度、経口投与または滴下で駆虫を行います。

飼い主が勝手に薬を与えるのは危険ですので、必ず獣医師の指示に従って治療を進めましょう。

予防方法

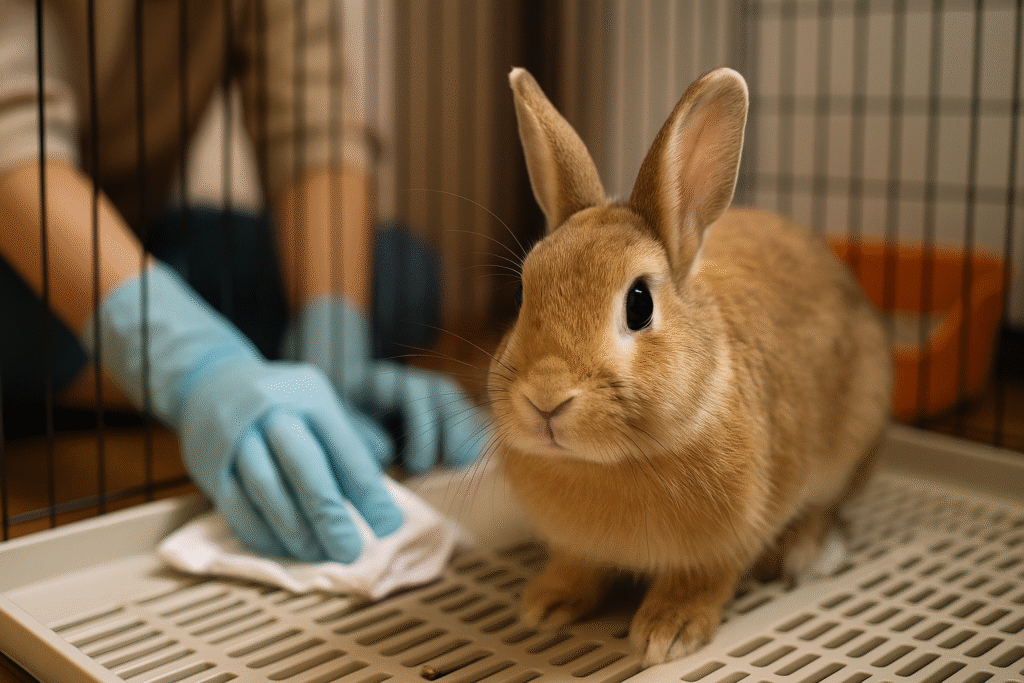

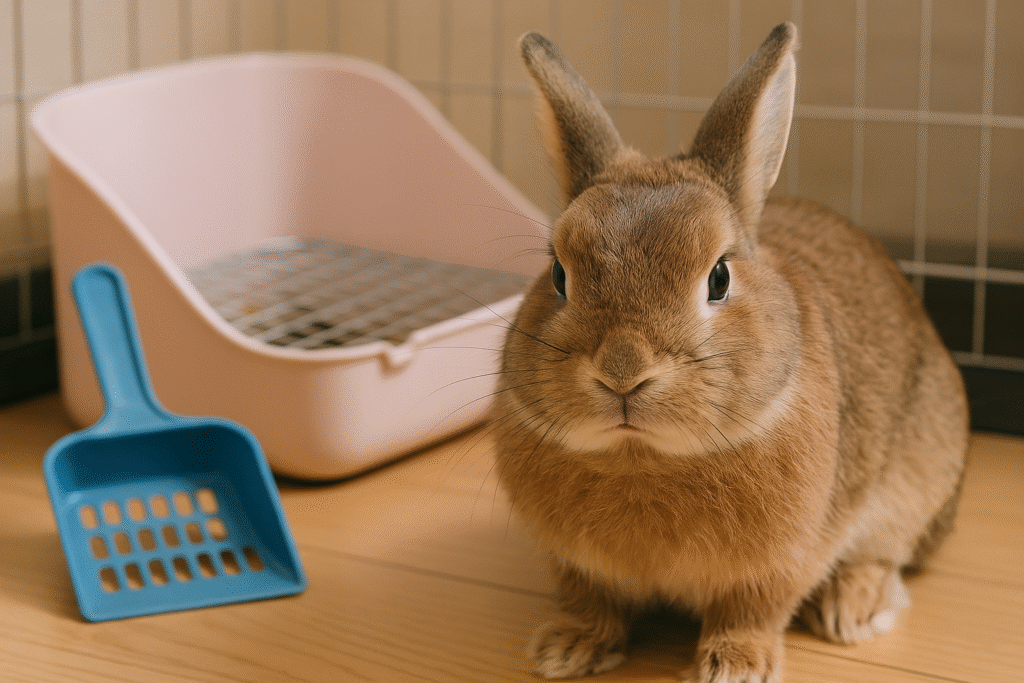

感染を防ぐためには、日頃の環境管理が重要です。

- 野菜は必ずよく洗ってから与える

- 外で散歩させるときは雑草を食べさせない

- 糞はすぐに処理する

- ケージやトイレをこまめに洗浄・消毒する

- 多頭飼育では特に清潔を保つ

蟯虫の卵は熱に弱いため、熱湯消毒を取り入れるのも効果的です。

規則正しい生活環境を整えることで、うさぎの免疫力を保ち、寄生虫に負けない体作りにもつながります。

うさぎの蟯虫と人間への影響や注意点

ウサギ蟯虫は人間にうつるのか?

飼い主さんが一番心配するのが「うさぎの蟯虫は人にもうつるのか?」という点でしょう。

結論からいうと、うさぎ蟯虫はうさぎ特有の寄生虫であり、人間に感染することはありません。

人に見られる蟯虫症はヒト専用の蟯虫によるものであり、うさぎからうつることは基本的にないと考えられています。

つまり飼い主がうさぎの糞を掃除していても、直接的な感染リスクはありません。

多頭飼育でのリスク

人への感染はありませんが、うさぎ同士では高い感染力を持ちます。

とくに多頭飼育では、一匹が蟯虫にかかると糞を介して他のうさぎに広がってしまうことがあります。

ケージを共有している場合や、部屋んぽで糞を食べてしまう環境では特に注意が必要です。

衛生管理を怠るとあっという間に複数のうさぎに感染が広がるため、隔離や定期的な駆虫が重要になります。

飼い主ができる日常の工夫

飼い主としてできる対策は「清潔な飼育環境を維持する」ことに尽きます。

糞は見つけ次第取り除き、トイレやケージはこまめに洗浄しましょう。

さらに熱湯消毒を組み合わせると虫卵を死滅させやすくなります。

もし複数のうさぎを飼っているなら、体重の増減や毛並みの状態を定期的に観察し、異変があれば早めに動物病院へ相談するのがおすすめです。

FAQ:うさぎの蟯虫に関するよくある疑問

うさぎが蟯虫(白い寄生虫)にやられた?【まとめ】

うさぎ蟯虫は見た目こそ不安をあおりますが、人にうつることはなく、駆虫薬でしっかり治療できます。

とはいえ再発や多頭飼育での感染拡大を防ぐためには、日頃からの掃除や消毒が欠かせません。

日常的な観察を大切にし、健康的な環境づくりを心がけましょう。