皆さんは小学生や中学生のころ、夏休みの宿題で自由研究の課題が出たことはありますか?

筆者は中学生のとき「絵の具で着色した水に花を生けると花びらの色は変わるのか」という実験を行いました。

昔は模造紙にまとめて提出するのが一般的でしたが、最近は学校によってはA4ファイルでまとめたり、タブレットを使ったデジタル形式での提出も増えてきています。

では、ハムスターを飼っている人が自由研究にする場合、どのように観察日記を書けば良いのでしょうか。

実は意外と簡単で、観察の動機・方法・結果・感想の順にまとめるだけで、立派な自由研究になります。

この記事ではハムスターの自由研究の書き方やスケッチのコツ、観察日記をまとめる方法をご紹介します。

ハムスターの自由研究観察日記の書き方

まず最初はハムスターの観察日記のコツをまとめたいと思います。

観察日記の書き方で一番大切なことは「ありのままの姿をそのまま書く事」です。

しかしハムスターはストレスに弱い生き物です、なので必要以上に覗いたり無理やり起こしたりすると衰弱して早死してしまうのでやめてあげましょう。

ハムスターの観察日記を自由研究にするのであればそれらしくまとめる必要があります。

- 動機(目的)

可愛かったからだけでは無く、その他の理由も書きましょう。 - 方法

どんなゲージを使ったのかなど飼育に関することを書きましょう。 - 結果

飼育した結果どんなことが大変だったのか、参考にした本などを書く。 - 感想(まとめ)

絵などを使い観察した結果をまとめ、感想を書く。

だいたいこんな感じに書くとそれらしくなります。

また模造紙などにまとめる場合はカードを作りそれを模造紙に直接貼り付けるのがオススメです。

項目ごとに作り鉛筆などで下にガイドラインを引いて文字を書き入れましょう。

カードを貼る場合は液体のりを使うのではなく、両面テープを使うのがオススメです。

なぜかというと液体のりを使うと紙が波打ってしまうことがあるためです。

また貼る前にカードを模造紙の上に置いてなんとなくこんな感じかなと位置付けをしておくと貼りやすくなります。

小学生のハムスター自由研究の進め方

小学生が自由研究でハムスターをテーマにする場合は、難しい研究内容よりも「毎日の観察記録」を中心にまとめるのがオススメです。

特に低学年では、絵や写真を多く使うと見やすく、発表のときにも説明しやすくなります。

短い文章でまとめる

「今日は何をしていたか」「どんな動きをしていたか」を一文で書くだけでも十分です。

たとえば「回し車をたくさん走っていた」「ひまわりの種をほっぺに入れた」など、シンプルな表現で構いません。

絵やイラストを多めに使う

観察したことを絵に描くと、小学生らしい自由研究になります。

細かい描写ができなくても大丈夫で、「丸い体に小さな耳」という特徴を意識すればハムスターらしさが出ます。

まとめは感想を大事にする

最後は「かわいかった」「もっと長生きしてほしい」など素直な感想で締めても問題ありません。

小学生の自由研究は「自分で考え、自分の言葉で書いた」という点が評価されます。

中学生のハムスター自由研究の進め方

中学生では小学生に比べて「比較」や「工夫」を加えると自由研究らしさが増します。

単なる観察日記にとどまらず、グラフや表を使って変化をまとめると、より高い評価につながるでしょう。

観察テーマを決めて取り組む

「昼と夜の行動の違い」「餌の種類による食べ残しの違い」「床材の種類と巣作りの様子」など、具体的なテーマを設定しましょう。

研究らしい方向性を持たせることで、他の自由研究との差別化ができます。

記録を数値やグラフで示す

「回し車を回していた時間をストップウォッチで測る」「食べた量をペレットの数で記録する」など、数値化できる工夫を入れると研究の説得力が増します。

結果をグラフにすると一目でわかりやすくなります。

調べ学習を加える

観察だけでなく「ハムスターの原産地」「野生下での習性」などを本やインターネットで調べて補足すると、研究としての完成度が高まります。

参考文献を最後にまとめておくと、より本格的な自由研究になります。

ハムスターの自由研究で絵をうまく描くには

観察日記を自由研究にするのであれば絵などそのときの状態がわかるものが欲しいですよね。

しかし生き物をスケッチするのはとても難しいです。

筆者も絵を描くのは苦手です。

けれどハムスターは意外と簡単にスケッチすることが出来ます。

「絵なんか書かずに写真を撮ればいいじゃないか」と思う人もいると思いますがハムスターは夜行性で夜に起きています。

その暗い状態を撮るとなるとフラッシュを炊く必要がありますが、基本的に動物には使えません。

なぜなら失明する恐れがあるからです。

となると必然的に残る選択肢は絵という事になります。

さてここからが本題です。

どうやればハムスターはうまく描けるのか。

それは簡単で「大福に目と鼻をつける」という感じです。

思ったより簡単ですよね。

筆者は絵が下手くそなのでもっと早く知りたかったです。

自由研究のテーマを広げる工夫

ハムスターの観察日記をそのまままとめるのも良いですが、少し工夫するとより自由研究らしく仕上げることができます。

観察にプラスして「比較」や「工夫」を入れると、他の生徒とは違った視点で発表できるでしょう。

行動パターンを比較する

同じ時間帯でも「昼と夜」でどんな風に過ごしているのかを比べてみましょう。

昼はほとんど寝ているけれど、夜になると回し車を長時間走るなど、明確な違いが見えてきます。

日付ごとにグラフにすると研究らしさが出ます。

餌による変化を調べる

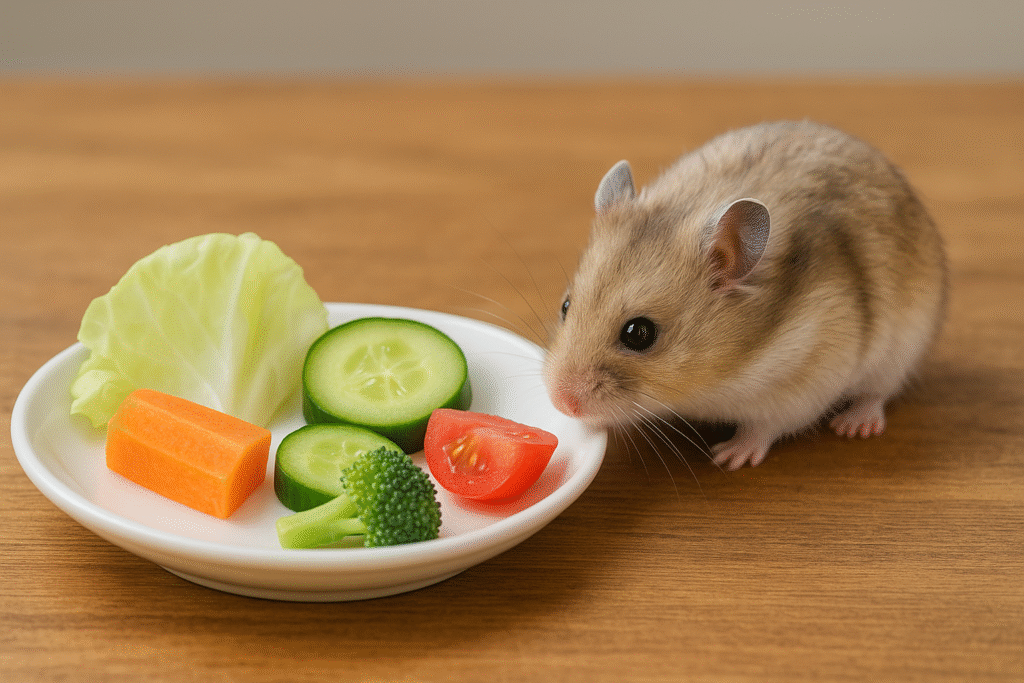

ペレットを中心に与えつつ、時々野菜やおやつを加えてみると、食べる量や行動が変わるかもしれません。

ただし栄養バランスを崩さないよう注意し、与える量は少量にして観察することが大切です。

食べ残しや好みを記録するだけでも立派な研究になります。

住環境の工夫を試す

床材を変えてみたり、回し車の種類を替えてみると、行動に違いが出ることもあります。

例えば木のチップと紙素材の床材では、トンネルを掘る量や巣の形が変わる場合があります。

写真やスケッチを並べて比較すれば、視覚的にも分かりやすい自由研究になるでしょう。

自由研究観察日記のまとめ方

一番最後、なんて締めくくればいいのか悩みますよね?

しかしまとめの仕方は普通の自由研究と全く変わりません。

以下の通りに書くと比較簡単にまとめることが出来ると思います。

観察するものと具体的な研究テーマ、そして名前など。

飼育に関して。

診てくれる動物病院はどこかや停電したときの対策など、観察を始めた日も書く。

観察のきっかけ。

ハムスターの生態、そして飼育するのにどんな工夫ができるかの予想。

飼育するのに準備した金額を書く。

飼育したときに苦労したこと、参考にした本、調べたウェブサイトをまとめる。

最後に写真や絵を使い結果をまとめ、観察の感想を書く。

自由研究の提出形態|昔と今の違い

自由研究といえば「模造紙に大きくまとめる」スタイルを思い浮かべる人も多いでしょう。実際に40年前まではほとんどの小中学生が模造紙を使い、色ペンや写真を貼って仕上げていました。今でも小学校低学年では、この形式が根強く残っています。

しかし現在は学校ごとに提出形態が多様化しており、模造紙以外の形式も増えてきました。

冊子やファイル形式

中学年から高学年になると、A4レポート用紙を数枚まとめてクリアファイルに入れる形式が主流になりつつあります。持ち運びや保管がしやすいため、学校の先生も扱いやすいのが特徴です。

デジタル提出の増加

近年は「1人1台端末」の普及により、iPadやChromebookを使った提出も一部の学校で行われています。WordやPowerPointでまとめたり、タブレットでスケッチした絵を取り込んでレポートを作るなど、紙では難しかった工夫も可能になっています。

発表スタイルの変化

提出後は教室や廊下に掲示される従来の形式に加え、スライド発表会として電子黒板に投影する形も増えています。模造紙は見やすく親しみやすい一方、デジタルは動画や写真を活用できるという強みがあります。

ハムスターを自由研究しよう!【まとめ】

ハムスターの自由研究は、観察日記の記録だけでなく比較や工夫を加えることでぐっと深みが増します。

飼い主だからこそできる身近な研究テーマで、楽しくまとめてみましょう。

自由研究として形に残すことで、日々の飼育経験が一層充実したものになります。