メダカ飼育に欠かせない浮き草ですが、気づくと水面を覆いつくすほど増えてしまうことがあります。

この記事では、浮き草が増えすぎる原因と対策に加え、快適な環境を維持するための管理のコツを解説します。

検索者が知りたい「どうすれば増えすぎを防げるか」にしっかり答えます。

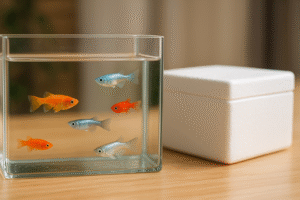

メダカ水槽における浮き草のメリットとデメリット

本来浮き草は、水面に浮かぶ水草として様々なメリットがある反面、成長力が高く増えすぎてしまいデメリットも多く招いてしまいます。

浮き草のメリット

・光合成により酸素を供給してくれる

・メダカに有害な物質を養分として吸収する

・メダカの隠れ場所・産卵床になる

・水面に浮かんでいるのでメンテナンスがしやすい

浮き草が増えすぎることでのデメリット

・光が遮られ底の水草が育たない

・メダカが光を浴びられず体調が悪くなる

・メダカが泳ぐスペースが狭くなる

・メダカが餌を見つけづらくなる

・水槽内が酸欠になる

やはり、増えすぎた浮き草はメダカの暮らす環境の妨げになってしまい、最悪の場合、メダカやその他の水草の死を招いてしまうこともあります。

次の項目で、浮き草が増えすぎる原因と対策について解説します。

浮き草が増えすぎる原因

過剰なまでの繁殖力

浮き草は水面に浮かぶ性質上、光合成を活発に行われ無性生殖で分裂していきます。

分裂した先でさらに分裂を繰り返していくので、ネズミ算式に増えていきます。

特別な世話が必要ないことも要因のひとつと言えます。

浮き草の手入れ不足

前述の通り、その繁殖力によって僅かな期間で増殖していきます。

そのため、放っておくと増えすぎてすぐに水面を覆ってしまいます。

日頃から観察と浮き草の手入れをしていないと、このような事態を招いてしまいます。

外から勝手に入り込んでくる

身に覚えのない小さなクローバーのような浮き草が浮いている場合、それはアオウキクサという浮き草です。

例にもれず繁殖力が非常に高く、厄介なのはどこからともなく外から勝手に入り込んでくることです。

屋外飼育だと、風や動物に運ばれて水槽に入ってきやすいです。

屋内飼育であれば、屋外飼育よりは被害は少ないですが、服などの体のどこかに付着したものが水槽に入り込んでしまうケースもあります。

浮き草が増えすぎる際の対策

こまめな水草の間引き

日頃からこまめに浮き草を間引くことをしていきましょう。

とはいえ、間引きすぎは浮き草の利点をなくしてしまいます。

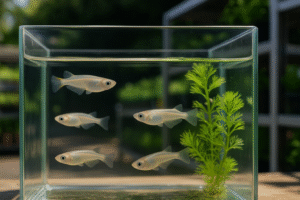

目安として、浮き草が水面の1/3を覆う程度になるよう間引き、水槽の底まで光が当たるようにしましょう。

水面に堤防を作る

浮き草が広がらないように、固定された紐などを水面に張り、物理的に増殖を防ぐ方法も効果的です。

水面と紐との間に隙間ができてしまうと、そこから浮き草が広がっていってしまうので注意しましょう。

水槽掃除などの妨げにならないように、吸盤など脱着や位置調整が容易なもので紐を固定とよいでしょう。

アオウキクサは網で残らず除去

勝手に入り込んできては爆発的に増えすぎてしまうアオウキクサに対しては、これが一番手っ取り早く確実です。

ひとつでも残すとまた増えていくので、徹底的に網で除去していきましょう。

大変ですがこればかりは根気の勝負です…。

定期的に水面を観察するのも忘れず、見つけ次第すぐに除去しましょう。

浮き草を上手に管理するコツ

浮き草は放置すると増えすぎてしまいますが、ちょっとした工夫で美しい状態を保ちつつ、メダカにとって快適な環境を維持できます。

飼育環境に合わせた浮き草の種類を選ぶ

浮き草といっても、ホテイアオイ・アマゾンフロッグビット・サルビニアなど種類によって成長スピードが異なります。

広いビオトープであれば成長の早い種類でも自然に調整できますが、小型水槽では成長が穏やかな種類を選んだ方が管理しやすいです。

浮き草の一部を別容器でストックする

全部を水槽に入れず、余った浮き草は別容器に分けてストックしておくのも有効です。

見た目がごちゃつかず、必要なときにすぐ補充できます。

特にアマゾンフロッグビットなど根が長くなるタイプは、別容器で育てながら状態の良い株だけをメイン水槽に戻す方法がおすすめです。

メダカとのバランスを意識する

浮き草が多すぎると酸欠や採光不足を招きますが、逆に少なすぎるとメダカが落ち着ける隠れ場所がなくなってしまいます。

観察を続けながら、メダカがよく泳ぎ、餌も問題なく食べられる状態を保つことが大切です。

水面の1/3〜半分ほどを目安に維持するとバランスが良くなります。

メダカ水槽の浮き草が増えすぎてしまう【まとめ】

浮き草はメダカにとってメリットも多い反面、放置すると環境悪化を招きます。

日常的な間引きや種類選び、別容器での管理を取り入れることで、美しい水槽を保つことができます。