ベタの稚魚は成魚に比べて水質の変化にとても敏感です。

そのため、水換え方法を誤ると一気に弱ってしまうこともあります。

本記事では、稚魚の成長段階に合わせた正しい水換え方法と注意点を解説し、初心者でも安心して稚魚を育てられるようにサポートします。

ベタの稚魚の水替えについての前にベタの繁殖について解説!

稚魚の飼育について解説する前に、ベタの繁殖について簡単に解説します。

ベタはとてもユニークな繁殖を行う魚です。

オスのベタは泡巣と呼ばれる細かな泡を水面にたくさん浮かべて巣を作ります。

そこに、抱卵したメスを誘い込むのです。

誘い込まれたメスはオスに誘引されて産卵し、同時にオスも射精して、卵は体外受精します。

そのまま、卵は水底に落ちてしまうのですが、この卵をオスが一粒ずつ拾い、水面に作った泡巣にくっつけるのです。

その後も、卵を口に含んで掃除をしたり、落ちてしまった卵を再び拾い上げたりと献身的にオスが世話を続け、数日後に卵が孵化します。

孵化した稚魚はおなかにヨークサックと呼ばれる栄養の詰まった袋をぶら下げており、これが吸収されるまではあまり動かず、泡巣にぶら下がっています。

ここでも、オスは甲斐甲斐しく稚魚たちの世話をします。

泡巣から落ちてしまった稚魚を見つけるや、すぐさま拾い上げて巣に戻すのです。

もちろん、その間餌など食べません。

孵化からさらに数日後、稚魚はヨークサックを吸収し、自力で泳ぎ回るようになります。

オスが子育てから解放されるのはここからで、この先は飼育者が面倒をみなければいけません。

子育ての済んだオスをもとの水槽に戻し、稚魚の飼育を始めましょう。

ベタの稚魚の餌やり

ヨークサックの吸収が終わった稚魚の初期飼料が、インフゾリアと呼ばれる微生物です。

ゾウリムシなどのプランクトンを総称してインフゾリアと呼びます。

インフゾリアは肉眼ではほとんど確認できないので扱いにくいのですが、カップなどの容器に水を入れ、少量の野菜くずや水草の破片を入れておくと、腐った葉の周りに発生します。

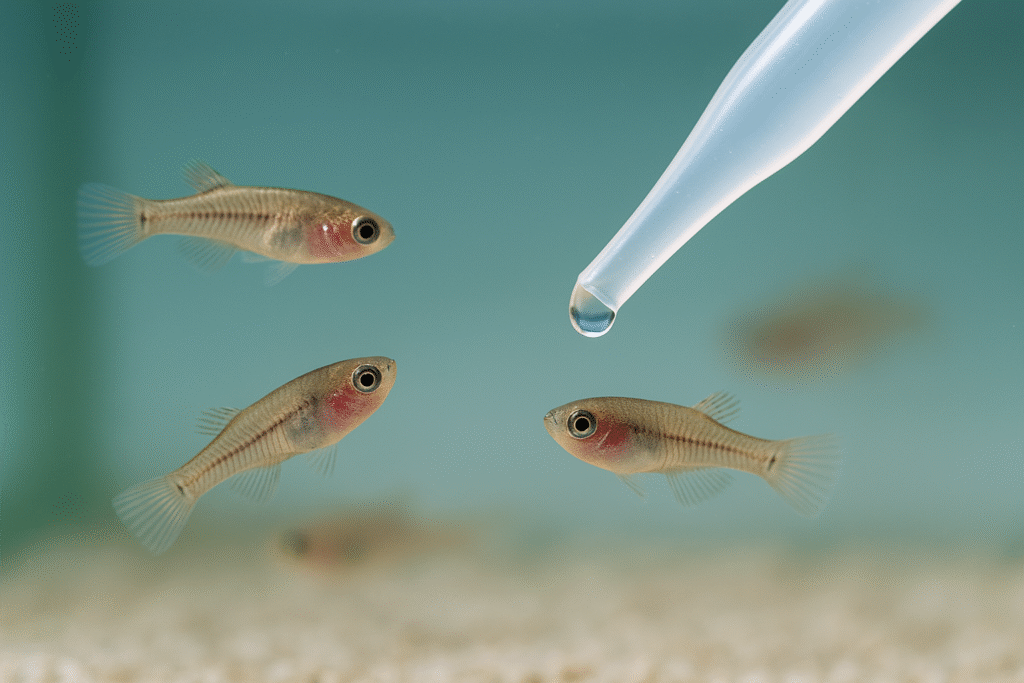

ごく少量をスポイトで吸い、稚魚に与えましょう。

泡巣の周りにインフゾリアが発生していると仮定して、何も与えない、というのもひとつの方法です。

さらに数日経過すると稚魚が育ち、ブラインシュリンプを食べられるようになります。

といっても、孵化直後の小さなブラインシュリンプしか食べられないので、こまめに孵化させるようにしましょう。

ブラインシュリンプを食べて1週間ほど経過すると、稚魚専用の人工飼料も食べられるようになります。

ベタ稚魚の水槽サイズについて

小さな容器は水質悪化が早すぎる

ベタの稚魚はとても小さいため、つい「コップや小瓶のような小さい容器で十分では?」と思ってしまいます。

しかし、孵化直後〜2週間は水替えができず、スポイトでの掃除と水足ししかできません。

小さな容器ではフンや残餌の影響がすぐに水全体に広がり、水質が急激に悪化してしまうのです。

大きめの水槽で水質悪化を遅らせる

稚魚を安全に育てるには、むしろ水量の多い水槽を使った方が有利です。

水量が多ければ同じ汚れでも濃度が薄まり、水質の悪化スピードを抑えられます。

10〜20リットル程度の水槽を用意して、最初は水位を低めにして飼育する方法を推奨します。

成長に合わせて徐々に水位を上げていくと、酸素供給や水質維持が安定します。

水槽選びとレイアウトの注意点

稚魚期は吸い込み事故や水流のリスクがあるため、フィルターはまだ不要です。

底砂も敷かず、ガラス面をむき出しにしておくとフンの掃除がしやすくなります。

また、水槽が大きいと観察もしやすく、稚魚の発育具合や食べ残しを確認しやすいというメリットもあります。

ベタの稚魚の水替えで失敗しやすいポイントと注意点

稚魚が流されるリスクに注意

稚魚は泳ぐ力が弱いため、水替え時に吸い出してしまったり、水流で流されて衰弱することがあります。

特に孵化から2週間ほどは体が小さく、スポイトやチューブの扱い方を誤ると簡単に命を落としてしまいます。

できるだけ弱い水流で、底に溜まったゴミだけを狙って吸い出すようにしましょう。

万が一稚魚を吸い込んでしまった場合は、スポイトの先にネットを張るか、小さな容器に移してすぐに水槽へ戻す工夫が大切です。

新しい水の温度と水質は稚魚に合わせる

ベタの稚魚は水質の急変に非常に弱いので、新しい水を入れるときは「温度」「pH」「硬度」をできるだけ合わせることが重要です。

水温は26〜28℃をキープし、汲み置きした水を使用してから補充します。

水温差が1〜2℃でも体調を崩すことがあるため、必ず水温計で確認しましょう。

また、カルキ抜きだけではなく、バクテリアがある程度育った水を少し混ぜると安定しやすくなります。

ベタ稚魚の水替えは「時期で意味が変わる」

孵化したばかりのベタ稚魚にとって、「水替え」という言葉は少し誤解を招きやすい表現です。

実際には、稚魚の成長段階によってやることが大きく変わります。

孵化直後〜2週間は「掃除+水足し」が基本

この時期の稚魚は水質変化に非常に弱いため、本格的な水替えは行いません。

行うのは、底に溜まったフンや食べ残しをスポイトで吸い取り、その分だけ同じ温度に合わせた水を補充する作業です。

あくまで「掃除と水足し」であり、水替えと呼ぶよりも日常のケアに近い感覚で考えましょう。

フィルター・エアレーションの扱い:孵化直後〜2週間:基本的に使わない

この時期の稚魚は泳ぐ力が弱いため、水流に巻き込まれると命に関わります。

フィルターやエアレーションは使わず、酸欠防止は 水面の広い容器で飼育 することでカバーします。

室内なら酸素不足になることはほとんどありません。

1cm前後に育ったら「部分水替え」に移行

稚魚が1cmほどになり、人工飼料を食べられるようになると、水質にも少しずつ耐えられるようになります。

この時期からは、3日に一度・全体の1/3程度を交換する部分水替えが可能です。

ここで初めて一般的な意味での「水替え」を行うイメージです。

なおエアチューブを使ってサイホンの原理で吸い出すのも有効です。

フィルター・エアレーションの扱い:弱いエアレーションを導入

稚魚がある程度泳げるようになったら、極弱のエアレーションを入れると良いです。

ただし「ブクブク」ではなく、

- エアストーンを細かい泡が出るタイプにする

- 流量を極限まで絞る

などして水面が軽く揺れる程度に調整します。

この段階ではまだフィルターは不要で、スポイト掃除と部分換水で十分です。

成長後は成魚と同じ感覚でOK

さらに育って体色も出てきた頃には、週1回の換水ペースでも問題ありません。

スポイトでの掃除から、通常の水替えへと段階的に移行していくことで、稚魚を弱らせず安全に育てることができます。

フィルター・エアレーションの扱い:スポンジフィルターがベスト

体色が出て、稚魚から「若魚」に近づいた段階で、スポンジフィルターを導入するのがおすすめです。

- スポンジが物理的に稚魚の吸い込み事故を防ぐ

- バクテリアの住処になるので水質が安定する

- 気泡で酸素供給もできる

この頃には1/3換水もできるので、フィルター+換水で安定した環境を維持できます。

まとめ

ベタの稚魚は繊細で、水換えひとつでも命に関わるほどデリケートです。

しかし正しい方法を守れば、成長とともに水換えも楽になっていきます。

大切に育てて、美しく発色する姿を楽しみましょう。