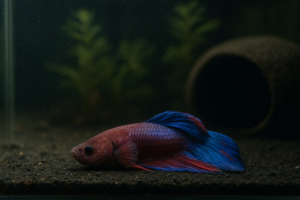

ベタが苦しそうに口をパクパクさせたり、水面でじっとしている姿を見て不安になったことはありませんか?

その原因のひとつが「エラ病」です。

エラ病は進行が早く危険ですが、早期発見と正しい対処で回復が期待できます。

本記事では、症状・原因・治療法に加え、予防のための日常管理のポイントも解説します。

ベタもかかるエラ病とは?

「エラ病」とは特定の病気の名前ではなく、エラに発生する病気全般をまとめた呼び方です。

エラは水の出入りが多く一方向に流れるため、細菌や寄生虫に侵されやすい部位です。

呼吸器官であるエラに異常が出るのは、人間でいえば肺の病気にあたるため、進行が早く命に関わります。

エラ病の主な症状

エラ病になると、原因が何であれ共通した症状が現れます。

- 呼吸が早く、口を頻繁にパクパクする

- エラ蓋の開閉が激しい

- 泳ぎがふらつく

- 水面付近で漂う、あるいは底でじっとする

- 鼻上げ行為(水面から鼻先を出して口を動かす)が続く

これらは酸欠時の行動とよく似ていますが、ベタは「ラビリンス器官」で空気呼吸もできるため、通常の環境下で酸欠になることはほとんどありません。

そのため、これらの症状が出たらエラ病を疑うべきでしょう。

ベタのエラ病と見間違えやすい病気

ベタが呼吸困難のような仕草を見せても、必ずしもエラ病とは限りません。

症状が似ているため、以下の病気と区別が必要です。

酸欠(低酸素状態)

口を頻繁にパクパクしたり水面で鼻上げをするなど、エラ病とほぼ同じ行動をとります。

原因は水槽内の酸素不足で、過密飼育やフィルター停止が主な要因です。

ベタはラビリンス器官で空気呼吸できますが、酸欠が続けば体力を消耗してしまいます。

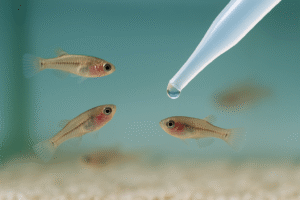

白点病

ベタの白点病がなかなか治らん(⑉・̆н・̆⑉)

— はち (@H0NEY_38) April 28, 2025

写真は薬浴5日目と6日目 pic.twitter.com/1WwQFtYke1

体やヒレに白い粒が出るのが特徴です。

進行すると白点虫がエラに寄生し、呼吸困難を起こすためエラ病と似た症状になります。

体表の白い点の有無で判別できます。

内臓疾患や衰弱による呼吸異常

ポップアイや松かさ病など他の病気で弱っていると、呼吸が乱れエラ病に見えることがあります。

エラ以外に目の腫れや体の膨らみといった症状が見られれば、別の病気を疑うべきです。

ベタのエラ病の原因とは?

感染症

エラ病の原因には、大きく分けて2種類あります。

そのうちの一つが、細菌による感染症です。

主にエラ病の原因になる病原菌としては、水カビ病の原因である真菌類と、松かさ病などの原因であるカラムナリス菌が挙げられます。

真菌類に感染した場合、エラだけに発生することは少なく、体のほかの部位にも発生しているはずです。

体に水カビ病の症状が出ていてエラ病の症状を現わしている場合、エラにも真菌がついている可能性があります。

カラムナリス菌の場合、尾ぐされ病などの形で発症していることもありますが、内臓疾患という形で発症していると、見た目にはほとんどわからないこともあります。

寄生虫

細菌ではなく、寄生虫がエラについている場合があります。

寄生虫とはいっても肉眼で見える大きさとは限らず、判定するのは困難です。

特に、エラに寄生するものは微細な寄生虫が多く、寄生虫そのものを発見することはできないでしょう。

特徴として、エラに寄生虫がつくとエラの粘液の量が増えることが挙げられますが、これも外見ではわかりにくい変化です。

ベタのエラ病|治療方法

飼育しているベタにエラ病の症状が確認できたら、できるだけ早く治療を始めることが重要です。

放置すると呼吸困難が進行し、衰弱死に至る可能性があります。

まずは塩浴で体力回復をサポート

最初の対処として 0.5%の塩浴 を行います。

これは水1リットルに対して塩5gを溶かした濃度で、専用の隔離容器で行うのが理想です。

塩には大きな殺菌・駆虫効果はありませんが、浸透圧の調整によって魚体への負担を軽減し、体力回復や免疫力の向上が期待できます。

数時間〜数日間の短期で行い、長期連用は避けます。

ベタの塩浴については以下の記事で詳しく解説していますのであわせて参考にしてください。

薬浴の選択と注意点

塩浴だけでは改善が見られない場合は薬浴を併用します。

ただし、エラ病の原因は細菌と寄生虫の両方があり、見分けがつきにくい点が問題です。

- 細菌性が疑われる場合

尾ぐされ病や体表のただれが併発しているなら細菌感染の可能性が高く、

グリーンFゴールド や エルバージュ など細菌性疾患に有効な薬を使用します。 - 寄生虫が疑われる場合

症状が続き、細菌用の薬で改善しないときは寄生虫の可能性が高くなります。

その場合は マゾテン(トリクロルホン) や トロピカルN などの駆虫薬を試すと効果的です。

薬浴は水温を26℃前後に安定させ、十分にエアレーションを行って酸素不足を防ぐことが大切です。

エラにダメージがある状態では酸素消費が増えるため、通常よりも酸欠に陥りやすい点に注意しましょう。

治療中の環境管理

薬浴中はフィルターを停止し、活性炭など吸着系ろ材は必ず取り除きます。

水換えは薬の説明書に従い、濃度を維持することが重要です。

また、餌は控えめにし、糞や残餌が水質悪化の原因にならないよう管理しましょう。

改善が見られない場合

- 3〜5日で症状が変わらない場合

→薬の種類を切り替える - 1週間以上改善がない場合

→原因が複合的な可能性があるため、薬浴を一度中止し、水質をリセットして再チャレンジする

自然治癒の可能性

軽度のエラ病であれば、塩浴だけで回復するケース もあります。

水換えを徹底し、水質や水温を安定させることで魚自身の免疫力が働き、症状が徐々に収まることがあります。

ただし、呼吸困難が強い場合や症状が進行している場合は自然治癒に任せるのは危険で、早めの薬浴が望ましいです。

ベタのエラ病を予防するための飼育管理

エラ病は一度発症してから治療するよりも、日ごろの管理で予防することが重要です。

水質や環境の乱れがきっかけとなるため、普段から飼育環境を整えておきましょう。

水質を安定させることが最優先

ベタは丈夫な魚といわれますが、水質悪化には敏感です。

特にアンモニアや亜硝酸はエラに直接ダメージを与えるため、こまめな水換えが欠かせません。

フィルターがなくても毎週の水換えを徹底し、カルキ抜きした水を同じ水温で入れることがポイントです。

水草やろ材を活用してバクテリアを定着させれば、さらに安定性が増します。

温度変化を避ける

水温が急激に上下すると、ベタの免疫力が低下し病気にかかりやすくなります。

ヒーターを設置し、水温を26℃前後に安定させましょう。

特に冬場のヒーターなしでベタの飼育はリスクが高く、エラ病を含む感染症の原因になります。

温度計を設置して常に確認することも有効です。

新しい魚や水草の導入に注意

新たに導入する魚や水草から病原菌や寄生虫が持ち込まれるケースも少なくありません。

購入直後の個体は隔離水槽で数日観察し、異常がなければ本水槽に移すのが安心です。

特に他の魚との混泳水槽からベタを迎える場合は、エラ病や白点病のリスクを考慮して慎重に行うべきです。

ベタのエラ病【まとめ】

ベタがかかるエラ病は放置すれば死に至ることもある恐ろしい症状ですが、治療できない病気ではありません。

症状をよく見ながら、落ち着いて対処しましょう。

ただし、もっとも大切なのはエラ病にしない管理です。

水質や水温が安定するよう、日ごろから定期的にメンテナンスするようにしましょう。