ベタの体やヒレに白いふわふわしたものが付いていると、多くの場合は水カビ病です。

進行すると治療が難しいため、早期発見と正しい見極めが大切です。

この記事では、水カビ病の原因や治療法、似た症状を示す病気との違い、再発防止のポイントをまとめて解説します。

ベタの体についた白いふわふわやモヤの正体は?

おはよーう!

— どらち@VTuber (@drachi_liver) July 13, 2024

7時頃からの早起き☀️

今日は家族になったばかりのベタについて

7/8の水換え時にベタを移動させる際、失敗してヒレが切れてしまったり、外傷が原因の恐らく水カビ病になりました

一枚目から順番に経過を見ると、すっかり元気になってきた!

初めてのベタ飼育、緊張の連続

元気になた😭 pic.twitter.com/Rfr1fPhQjy

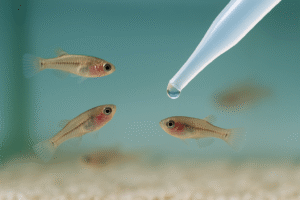

ベタに白いふわふわしたものが付着していたり、体の一部に白っぽいモヤがかかったようになっている場合、ほぼ水カビ病と考えて間違いないでしょう。

水カビ病とは、文字通り魚の体の表面に水生のカビが生えてしまう病気で、ベタに限らず多くの魚が感染します。

水カビ病の原因菌であるカビ菌は、生き物のいる水中ならどこにでも普通に存在する常在菌ですが、普通の状態では発症することはありません。

何らかのストレスにより魚の免疫力が下がったときに、水カビ病として発症するのです。

一度発症すると、常在菌のため根絶することが難しく、特に進行した状態では治療が難しい病気といえます。

どうしてベタが水カビ病にかかりやすいか

どの魚にも水カビ病が発症するリスクはありますが、その中でもベタは水カビ病を発症しやすい魚です。

その理由は、

- ひれが長く体が扁平で、水カビが付着しやすい

- 劣悪な環境で飼育されることが多く、水カビ病を発症しやすい

という2点になります。

まず、ベタはひれが長い魚です。

このひれこそがベタの魅力ですが、同時に弱点にもなります。

レイアウトした水槽の場合、ひれが岩や流木に触れて傷ついてしまい、その傷口から水カビにかかってしまうことがあります。

また、どうも水カビが発生しやすい魚というものがあるらしく、流線型で動きの速い魚よりも、扁平で動きのゆったりした魚のほうが水カビが発生しやすいようです。

この意味では、ベタは水カビが発生しやすい魚だということになります。

次に、ベタの飼育環境です。

丈夫で飼育しやすいことが裏目に出てしまい、超小型水槽や、本来は飼育容器ではない入れ物でフィルターやヒーターをつけずに飼育されていることがあります。

いくら丈夫な魚とはいえ、狭い水槽では水量が少なく水質が悪化しやすくなりますし、水温の急変も苦手です。

こういったことが重なると、ベタが体調を崩してしまい、水カビ病が発症しやすくなるのです。

ベタの水カビ病と見分けにくい症状

水カビ病は白いふわふわが付く典型的な病気ですが、似たような症状を示す病気もあるため、誤認して治療が遅れることがあります。

ここでは、水カビ病と見間違えやすい病気や状態を解説します。

白点病との違い

白点病は、体表に小さな白い粒が無数につく病気で、塩をまぶしたように見えるのが特徴です。

水カビ病のような「ふわふわした綿状」ではなく「点状」である点が大きな違いです。

白点病は寄生虫による病気であり、治療薬も異なるため、見極めが重要です。

治療後に残る白い跡

水カビ病の治療後、体表にうっすら白い跡が残ることがあります。

これは治癒過程での瘢痕であり、再発ではありません。

ただし、その部分が赤くただれてきたり、再びふわふわしたものが付いた場合は、水カビ病が再発していると考えて早めに対応する必要があります。

ベタの水カビ病の対処法

環境を整える

ベタの体に白いふわふわが付着して水カビ病だと判断したら、まず行うべきは飼育環境を改善することです。

水カビ病はストレスや免疫力低下が引き金になるため、水槽の環境を整えるだけでも回復を助けることがあります。

水温は28度前後が最適です。

室温管理だけで飼育している場合は温度が不安定になりやすく、水カビ病の進行を早めてしまうため、ヒーターを設置して安定させましょう。

特に小型容器で飼っている場合は水温変化が急激になりやすいので注意が必要です。

また、混泳している場合は病気の拡散を防ぐため、発症したベタを隔離して単独で治療するのが安全です。

治療中は水換えをこまめに行い、清潔な環境を保つことが大切です。

塩浴

水カビ病の初期段階では、ベタの塩浴による治療が有効です。

食塩を水槽に入れて0.5%前後の塩分濃度に調整します。

これは水1リットルに対して約5グラムの食塩を加える計算になります。

塩浴には殺菌効果や浸透圧の調整作用があり、魚の体力回復を助けます。

さらに、塩分によって水カビ菌の繁殖を抑制できるため、軽度の症状なら塩浴だけで改善することも少なくありません。

ただし、長期間塩浴を続けると逆にベタに負担をかけるため、数日から1週間を目安に様子を見ながら行い、症状が改善したら淡水に戻します。

薬浴

塩浴だけで改善しない、もしくは進行が見られる場合は薬浴を併用します。

水カビ病の治療には、メチレンブルーやグリーンFが一般的に用いられます。

必ずパッケージに記載された規定量を守り、過剰投与は避けましょう。

薬浴中は、毎日半分程度の換水を行い、常に清潔な状態を維持することが重要です。

水カビ病は環境が不衛生だと再発しやすいため、薬の効果と水換えによる環境改善を組み合わせて治療を進めます。

初期段階であれば薬浴で完治できる可能性が高いですが、重症化すると回復が難しくなることもあります。

早期発見と速やかな薬浴開始がベタの命を守るポイントです。

完治後の再発防止策

水カビ病が治った後も、同じ環境に戻してしまうと再発する危険があります。

再発防止のためには、日常的な管理を見直すことが大切です。

まず、水槽の大きさは最低でも5リットル以上を確保しましょう。

コップや金魚鉢などの小型容器での飼育は水質が急変しやすく、病気の原因になります。

安定した環境を作るためにも、ヒーターを設置できるサイズの水槽を選ぶことが望ましいです。

次に、水質管理です。

エサの食べ残しやフンはこまめに取り除き、週に1〜2回の部分換水を習慣にしましょう。

フィルターを設置することで水質を安定させ、病気の発症を予防できます。

さらに、ベタにストレスを与えない環境作りも重要です。

急な水温変化を避け、レイアウトはヒレを傷つけにくい流木や水草を中心に整えます。

攻撃的な混泳相手を入れないことも、体力の低下や傷の予防に繋がります。

こうした日常の工夫を積み重ねることで、水カビ病の再発を防ぎ、ベタを健康に長生きさせることができます。

まとめ

ベタの体に白いふわふわが付いたら水カビ病と考えてすぐに対処するのが基本です。

ただし、白点病やコットンマウス病など似た症状の病気もあるため、正しい見極めが重要になります。

完治後は飼育環境を見直し、再発を防ぐことがベタを長生きさせる秘訣です。

水質管理や日常の観察を徹底して、安心できる飼育環境を維持しましょう。