ベタの水槽に発生する油膜は、見た目が汚らしいだけでなく、実は水槽環境の不安定さを示すサインでもあります。

本記事では、油膜の正体やベタに与える影響、そしてすぐにできる対処法から根本的な予防策まで詳しく解説します。

ベタの水槽に張った油膜って何?

まずは、水槽に浮かぶ油膜の正体について解説します。

「油」の「膜」と書いて「油膜」なのですが、実は油ではありません。

ときどき、フィルターに使っている機械油が漏れたという方がいますが、フィルターのポンプから油が漏れることはありません。

油膜の正体は、水槽内のバクテリアが分解しきれなかった有機物です。

ベタや熱帯魚を飼っている水槽では、餌の食べ残しやフン、老廃物など、さまざまな形で有機物が発生します。

発生した有機物はバクテリアによって分解されますが、バクテリアの状態が悪かったり、水のバランスが崩れていると、分解されず一部が残ってしまいます。

それが塊状になって水面に浮いたのが油膜です。

油膜そのものは、毒性があるなどの悪影響はありません。

ただ、見た目が非常に不愉快です。

特にベタの飼育では水槽上部をオープンにして飼育することも多く、油膜が漂っていると汚らしく見えてしまいます。

また、油膜が発生する状態はいい状態ではありませんので、すぐに水質の改善を試みましょう。

ベタの水槽に発生した油膜の取り方

とりあえず、今目の前に浮いている油膜をすぐに取り除きたいと思うのが人情です。

手っ取り早い方法をご紹介します。

エアレーション

エアレーションをかけることで、水面を適度に揺らし、油膜を細かく散らして目立たなくすることができます。

エアレーションに向かう方向で水流ができるので、すぐに油膜が消えていきます。

また、後述しますがエアレーションは水質改善にも役立つため一石二鳥です。

ただし、小さな容器でベタを飼っている場合、油膜が消えるほどのエアレーションでは水流が強すぎるかもしれません。

キッチンペーパー

とにかく今すぐにでも油膜を取り除きたい、どうしてもエアレーションを用意できない、といった場合に有効です。

キッチンペーパーをそうっと水面に浮かべ、慎重に引き上げると、油膜がキッチンペーパーにくっついてきます。

小型の水槽ならキッチンペーパー一枚でほぼ取り除けるでしょう。

ティッシュペーパーは破れてしまいますし、トイレットペーパーは溶けてしまうので、絶対に使わないでください。

ベタの水槽に発生した油膜がベタに与える影響とは?

油膜は見た目が不快なだけでなく、水槽内の環境に少なからず影響を与えます。

ここでは「酸素不足」「病気のリスク」「飼育環境の悪化」という3つの観点から詳しく解説します。

酸素不足を招く可能性

油膜は水面を覆うため、空気と水との間で酸素交換が妨げられることがあります。

特にベタはラビリンス器官を使って水面から空気を取り込む魚なので、水面が膜で覆われていると呼吸行動がしづらくなります。

完全に酸素不足になるほどではありませんが、長期間放置すればストレスの原因となります。

病気につながるリスク

油膜ができる環境は、水槽内に有機物が多く、バクテリアのバランスが崩れている状態です。

そのまま放置すると水質悪化が進み、細菌性の病気や白点病などの発生率が高まります。

油膜自体は無害ですが、病気の「前兆」として見逃してはいけません。

飼育環境が不安定なサイン

油膜が発生するのは、掃除不足やフィルターの能力不足など、飼育環境に問題があるサインです。

短期的な処理で消えても、根本的な改善をしなければすぐに再発します。

見た目の問題だけでなく「水槽全体のバランスが崩れている」という警告として捉えましょう。

水槽に油膜が発生しやすい条件とは?

ベタに限らず、油膜はどんな水槽でも起こり得ますが、特に次のような条件がそろうと発生しやすくなります。

ここでは飼育環境や魚種の特徴に分けて解説します。

過密飼育による有機物の増加

小型水槽に多くの魚を入れると、フンや老廃物が急増します。

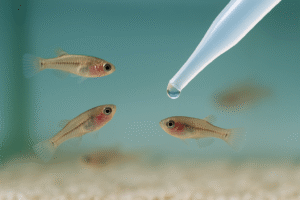

ベタに限らず、ネオンテトラやプラティなど群泳する小型魚を多めに入れるケースでは、水の処理能力を超えてしまい、分解しきれない有機物が油膜となって浮き上がりやすくなります。

エサのやり過ぎ

食べ残しのエサは水質悪化の大きな原因であり、油膜を発生させる代表的な要因です。

人工飼料の中でも油分を多く含むタイプは特に油膜が出やすい傾向があります。

与えたエサを数分で食べ切る量に抑えることが大切です。

水流やバクテリア環境の不足

油膜は水面が動かない場所に広がりやすいため、水流が弱い環境ほど発生しやすくなります。

ベタやグラミーなど、ラビリンス器官で呼吸する魚は強い水流を嫌うため、あえて水流を抑えている飼育スタイルでは油膜が目立ちやすくなります。

また、水槽の立ち上げ直後や掃除をしすぎてバクテリアが少ない環境も、分解が追いつかず油膜の原因となります。

特定の飼育条件や魚種による影響

油膜は水槽の大きさや飼育している魚の種類、さらには与えるエサの種類によっても発生しやすさが変わります。

まず、小型容器での飼育は特に油膜が出やすい条件です。

コップや金魚鉢など水量の少ない環境では、水質の変化が激しく、有機物が少し増えただけでも分解が追いつかず油膜として水面に現れます。

また、表層付近であまり活動しない魚種にも注意が必要です。

ベタやグラミーなどラビリンス器官を持つ魚は、水面から直接空気を吸うためエアレーションを避けることが多く、その結果水面が静止し、油膜が広がりやすくなります。

さらに、与えるエサの種類も関係します。

人工飼料の中でも油分を多く含むタイプを多用すると、分解されずに残った油分がそのまま油膜の原因になることがあります。

与える餌を見直すだけでも、油膜の発生頻度を減らせる場合があります。

ベタから油膜の発生を防ぐには?

油膜を取り除くのはそう難しいことではありませんが、やはり発生させないのが一番です。

そのためには、水中のバクテリアがきちんと活動できる環境を整えることが重要です。

具体的には、次の3つが有効な対策となります。

・定期的な水替え、掃除

・十分なパワーのフィルターを付ける

・エアレーションを行う

まず水替えですが、やりすぎるとバクテリアを減らすことになってしまいます。

でも、水替えと掃除をしないとバクテリアにとっていい環境を保てません。

定期的に少しずつ行うことがポイントです。

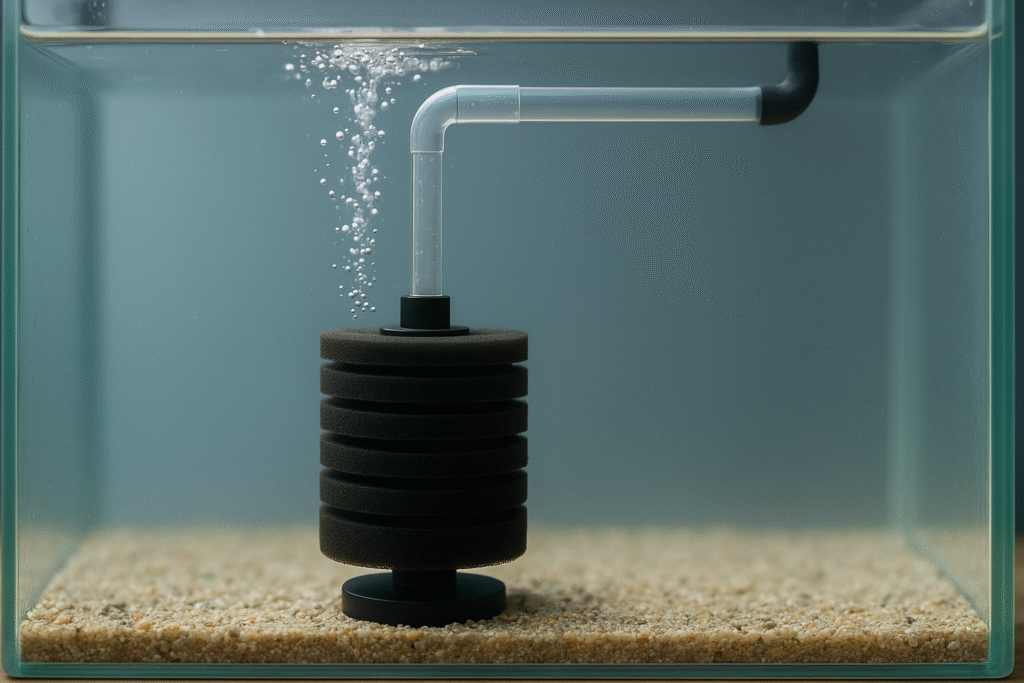

また、バクテリアの住処となるフィルターは十分なパワーと容量のあるものを使用しましょう。

ベタの場合は強い水流を好まないので、スポンジフィルターなどが有効です。

また、バクテリアは酸素の多い環境を好むため、エアレーションは有効な対策と言えます。

先にご紹介した通り、エアレーションすることで油膜を直接取り除くこともできるので、簡単にできて効果の高い対策といえるでしょう。

ベタの水槽に油膜が張った時の対処法【まとめ】

ベタの水槽に発生する油膜は単なる見た目の問題ではなく、飼育環境の乱れを示すサインです。

適切な掃除やフィルター管理、エアレーションで環境を整えることで、再発を防げます。

快適な環境づくりを意識しつつ、他の記事も参考にしてベタ飼育をさらに楽しみましょう。