ベタを飼っていて「鱗が剥がれている!」と気づくと、とても心配になります。

実は鱗剥がれには怪我や混泳トラブル、病気といった複数の原因があり、見た目にも特徴があります。

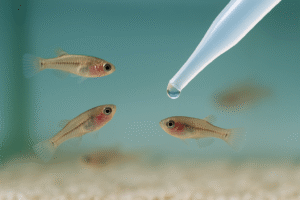

本記事では鱗が剥がれたベタの状態と回復過程、治療や予防の方法を詳しく解説します。

ベタの鱗が剥がれるとは?

ベタの鱗が剥がれると、体の一部が白っぽく見えたり、赤く充血しているように見えることがあります。

軽度であれば数枚の鱗が欠けただけで自然に回復することも多いですが、広範囲に剥がれたり出血を伴う場合は感染症のリスクが高まります。

特に松かさ病のような病気では全身の鱗が逆立ち、部分的に剥がれ落ちてしまうこともあります。

まずは「外傷による一時的なもの」か「病気による進行性のもの」かを見極めることが大切です。

ベタの鱗が剥がれる原因

岩や流木にこすりつけている

ベタは普段はゆったり泳ぎますが、驚いた拍子に激しく動き、岩や流木にぶつかって鱗を傷つけることがあります。

また、イカリムシなどの寄生虫が付着すると、かゆみから体をこすりつけて鱗が剥がれることもあります。

こすり癖のある個体は尖った飾りを避け、驚きやすい場合は水槽の設置環境を見直しましょう。

寄生虫が確認できたら自然には取れないため、早めの駆虫が必要です。

ベタ同士の喧嘩

ベタは「闘魚」と呼ばれるほど縄張り意識が強く、特にオス同士を同じ水槽に入れると激しい争いが起こります。

数分でひれや鱗が剥がれるほどのダメージを受けることもあり、最悪の場合は命を落とす危険もあります。

また、オスとメスでも繁殖期以外は相性が悪く、オスが一方的に追いかけ回して体表を傷つけることがあります。

複数飼育を希望する場合は、水槽を仕切って視覚的に隣同士にする、または広い水槽と隠れ家を用意するなどの工夫が必要です。

他の魚にいじめられている

ベタはおとなしい性格ではないものの、長いひれとゆったりした動きのせいで、性格のきつい魚に狙われやすい傾向があります。

例えばスマトラはベタやエンゼルフィッシュのひれをかじることで知られており、体表をつつきまわして鱗を剥がすことさえあります。

他にも小型カラシンの一部など、攻撃的な種類は要注意です。

また、いじめから逃げる際に岩や流木にぶつかり、傷が悪化するケースも少なくありません。

混泳する場合は常に観察し、追いかけられている様子が見られたらすぐに隔離しましょう。

しばらく離してから戻すとうまくいくこともありますが、改善しない場合は別々に飼う判断も必要です。

混泳にはトラブル発生時にすぐ対応できる準備が欠かせません。

松かさ病に感染している

ベタくんが松かさ病になってしまいました…

— Jinan (@F8a0m) April 10, 2025

隔離水槽に移して薬浴中…頑張れ🥲

#ベタ

#松かさ病 pic.twitter.com/o3WdNXFXoc

松かさ病はベタの鱗が剥がれる原因としてはもっとも厄介なパターンです。

松かさ病はエロモナス菌が原因とされ、全身の鱗が逆立ち剥がれ落ちる重症の病気です。

進行すると治療が難しく、薬浴で対応しても回復しないことがあります。

松かさ病だと判断したら、エルバージュエースなどの魚病薬で薬浴し、様子をみましょう。

治すのが難しい病気である以上、予防することが大切です。

そのため、きれいな水質や安定した水温を維持し、日頃から予防を徹底することが重要です。

鱗が剥がれたベタの見た目と回復過程

軽度の鱗剥がれの場合

岩や流木にぶつかったり、他の魚につつかれたりしたことで鱗が部分的に剥がれると、剥がれた部位が白っぽく見えたり、周囲が少し赤く充血して見えることがあります。

軽度であれば1〜2週間ほどで新しい鱗が生え、自然に回復するケースも多いです。

重度の鱗剥がれや出血を伴う場合

剥がれた部分が広範囲で血がにじんでいる場合は、感染症のリスクが高まります。

特に水質が悪化している環境では細菌感染を起こしやすく、赤く腫れたり膿んだように見えることもあります。

このようなときはすぐに隔離水槽に移し、薬浴などの処置を行う必要があります。

松かさ病による鱗剥がれとの違い

松かさ病では、部分的に剥がれるのではなく全身の鱗が逆立ち、松ぼっくりのような外見になります。

自然に再生することはほとんどなく、進行すると体が膨らんで衰弱していきます。

外傷由来の鱗剥がれと見分け、早めに治療へと移行することが重要です。

ベタの鱗剥がれを予防する飼育環境づくり

水槽レイアウトの工夫

ベタの鱗が剥がれる原因の多くは「物にこすれる」「他魚とのトラブル」による物理的なダメージです。

水槽内に角張った岩や硬い流木を入れると、驚いて暴れたときに体をぶつけてしまいます。

レイアウトを作る際は、角の丸い石や人工水草を選び、体を傷つけない配置を心がけましょう。

また水槽の背景や外部からの刺激を減らすことで、驚いて暴れるリスクも下げられます。

水質と水温の安定が最大の予防策

鱗の剥がれは、外傷だけでなく体力や免疫力の低下からも悪化しやすくなります。

特に松かさ病は水質の悪化や急激な温度変化が発症リスクを高めます。

定期的な水替え、ろ過の安定、そしてベタに適した水温(26℃前後)を維持することが大切です。

小型水槽は水質変動が早いため、こまめな管理が予防につながります。

日々の観察と早期発見

鱗剥がれが軽度であれば自然に再生しますが、松かさ病など感染症が原因の場合は手遅れになりやすい病気です。

エサを食べる量、泳ぎ方、体表の異変を毎日確認し、異常があれば早めに隔離・薬浴を行うのがベストです。

特にベタは人懐っこい魚で、飼い主が近づくと寄ってくることが多いため、普段と違う反応をしていないかを観察すると病気の早期発見につながります。

まとめ

ベタの鱗剥がれは軽度なら再生することが多いですが、出血や松かさ病が疑われる場合は早急な処置が必要です。

見た目の変化を正しく把握することで、原因を特定しやすくなります。日頃の観察と水質管理を徹底して、ベタを健康に保ちましょう。

関連記事として「ベタの病気と治療法」や「混泳の注意点」もご覧ください。