魚の世界で「眠り病」という病気があるのをご存じでしょうか。

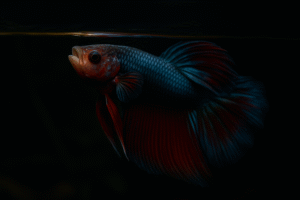

あまりベタでは聞かれませんでしたが、水底で横たわってじっとしている時間が長く、やがて衰弱して死に至る病気です。

実はベタにも「眠り病」という判別が難しい病気があります。

本記事では正常行動との違い、眠り病の症状と対処法を丁寧に解説します。

ベタもかかる眠り病とは?

元々、眠り病はニシキゴイの世界で一般的に知られた病気です。

ニシキゴイが水底で眠ったように横たわり、水の動きに合わせて横転することさえあります。

ノックなど刺激を与えれば反応し、餌も食べるのですが、活動していない時間のほとんどを水底で横たわって過ごすようになります。

徐々にノックなどにも反応しなくなり、食欲も落ちてそのまま死んでしまうことの多い病気です。

詳しい原因は不明ながらも、健康だった個体が突然こういった症状を見せることから、何らかの感染症だとされてきました。

一方、ベタも同様に水底でじっとしていることがあるのですが、コイとは違いもともと不活発で、健康であっても水底でじっとしていることがあり、通常の行動なのか眠り病による症状なのか判断できない、ということがありました。

ベタでもコイと同様にノックなどに反応し、餌も食べるため、余計に判断が難しいのです。

近年になって、ベタでもコイと同様に眠り病を発症することがわかり、同時に何らかのウィルス性であることもわかっています。

ベタの眠り病の判定

そもそも、ベタの眠り病は判定が難しく、決め手に欠けます。

日ごろから行動をよく観察し、違和感のある行動がないか意識するようにしましょう。

確かに、どのベタでも水底でじっとすることはありますが、じっとしている時間の長さや姿勢、反応など、何かしらで変化があるはずです。

そういった変化を見逃さないようにしましょう。

もしも、飼育しているベタが眠り病だと判断したら、すぐに治療を開始することになります。

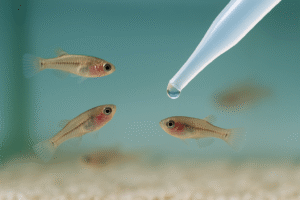

まずは治療用の水槽を立ち上げ、隔離しましょう。

もっとも、ベタはベアタンクで単独飼育されることの多い魚ですので、そういった場合はそのまま治療を開始して構いません。

ベタが眠り病になった場合の対処法|塩浴+薬浴

環境を整える

さて、飼っているベタが眠り病だと判断した場合、治療できる環境を用意します。

できれば、ガラス製の30センチ水槽を用意しましょう。

プラケースでも構いませんが、あまりおススメしません。

これは、水温を上げるためにヒーターを使用するからです。

普段は室温でコントロールしている場合であっても、治療の際はきちんと温度設定できるヒーターを使いましょう。

フィルターは投げ込み式か、スポンジフィルターを使います。

薬浴する関係で生物ろ過は期待できないので、エアストーンのみでも構いません。

治療開始

水温を上げる

さて、まずは水温を28度程度まで上げます。

塩浴

次に、塩分濃度が0.5%になるよう量を調整し、塩を入れます。

入れる塩は普通の食卓塩で問題ありません。

薬浴

さらに、エルバージュエースを使用します。

エルバージュエースについては使用量が取扱説明書に記載されているので、記載されている規定量で用いるようにしましょう。

ベタの眠り病と誤診しやすい行動

眠り病は判別が難しいため、健康なベタの通常行動と区別をつけることが重要です。

ここでは誤診を防ぐために知っておきたいポイントを整理します。

健康なベタでも見られる休憩行動

ベタは本来、不活発でじっとする時間が長い魚です。

とくに水底や葉の上、シェルターの影などで動かず休むことは珍しくありません。

眠り病と違い、刺激を与えればすぐに反応し、体色も安定しています。

水温や環境の影響による動きの鈍化

寒い季節にヒーターがなく水温が20℃を下回ると、代謝が落ちて底に沈んだまま動かないことがあります。

また、水質悪化や酸欠でも同様の行動が見られるため、まずは飼育環境のチェックを行うことが大切です。

他の病気との見分け方

白点病や腹水病なども「動かない」「横たわる」といった症状が出るため、眠り病と混同されやすい病気です。

外見に白い点があるか、腹部が膨らんでいるかなど、症状の特徴を観察することで判断材料が増えます。

このように「眠り病=即病気」とは限らず、まずは環境や他の病気の可能性を切り分けることが治療を進めるうえで不可欠です。

ベタの眠り病治療は長期戦

実は、ベタの眠り病がウィルス性の感染症だとわかったのは最近のことです。

そして、眠り病が割と知られているニシキゴイの世界でも、完全な治療法は確立されていません。

塩浴とエルバージュエースを組み合わせた方法は、眠り病に特化した治療法ではなく、ウィルス性の病気や感染症に広く有効な治療法のひとつです。

完治したという事例も聞かれる一方で、なかなか治らず長期化したという話も多く見受けられます。

大切にしてきたベタですから、長く治療を続け、完治を目指しましょう。

塩分と薬剤が同じ濃度の新しい水を作り、毎日1/2水量の水替えをして水質を保つようにします。

餌は数日間は抜き、その後食べるようなら少しずつ与えましょう。

横倒しの姿勢が影響するのか、腹部に水がたまって膨満する腹水病を併発することがあります。

この場合も、治療方法は同じで構いません。

まとめ

字面からはあまり重篤な印象を受けない眠り病ですが、放置すれば死に至ることもある恐ろしい病気です。

眠り病なのかどうか判断が難しい病気でもあります。日ごろからよく観察し、異常があればすぐに気付くようにしておきましょう。

普段の行動を観察し、少しでも異常があれば塩浴や薬浴でケアを始めましょう。