ベタを飼っていると気になるのがフンの処理や色の変化です。

実はフンの状態を観察することでベタの健康状態を把握でき、病気の早期発見にもつながります。

本記事ではフンの色・特徴・掃除の仕方・見つからないときや食べてしまう場合の対策をまとめました。

ベタのフンの色は何色?

ベタのフンの色は食べた餌と同じ色。

ベタは食べた餌と同じ色のフンをします。

・よくあるベタ用のオレンジ色の餌ならオレンジのフン

・水草などを食べた場合は黒っぽいフン

・エビや動物性の餌の場合は消化不良を起こして白いフンをします。

動物性の餌を食べたわけではないのに、白いフンが出る時も。

それは体調不良の場合があるので、ベタの健康状態をよく観察しましょう。

・餌の食べ過ぎ

・水質・水温は適切か

・病気・寄生虫などの可能性も

白いフンが出た時はまずは絶食して、胃腸を休めることが大切です。

そして水換え・塩浴、病気の場合は薬浴でベタを回復させてあげましょう。

便秘には毎日のフレアリングも効果的です。

フレアリングは体力を使いますので1日5分を目安にしましょう。

ベタのフンの取り方は?

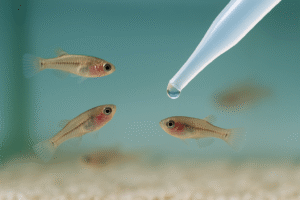

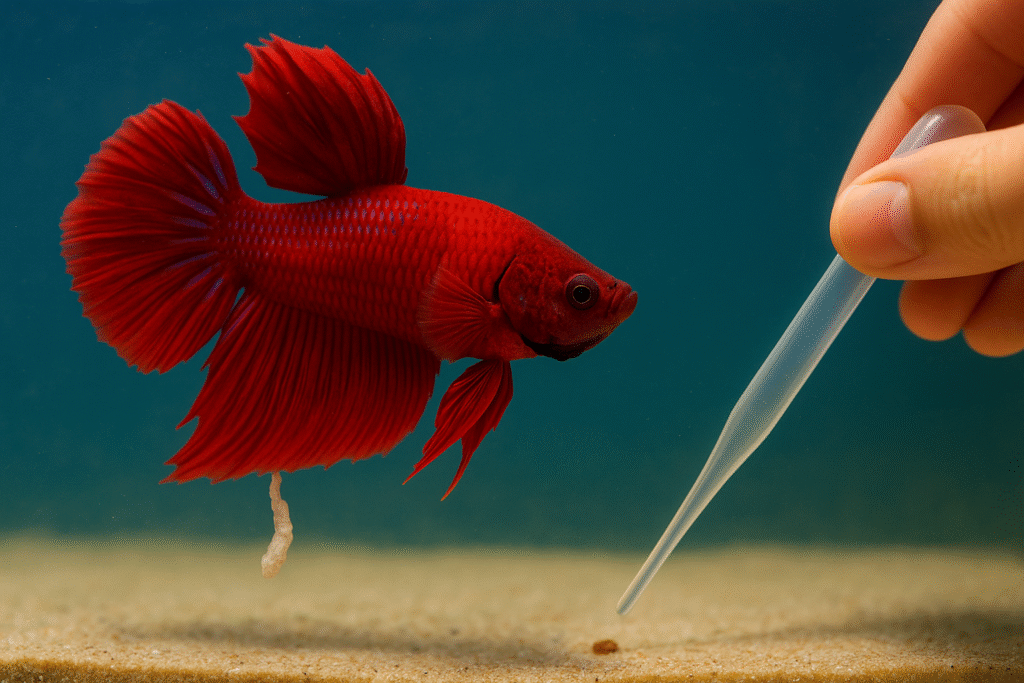

ベタのフンはスポイトで取りましょう。

健康なベタは餌を食べた翌日にフンをします。

毎日餌を与えていれば、毎日フンが出ます。

人間も同じように、健康だと毎日排便がありますよね。

そしてベタも人間と同じように、便秘になることもあります。

便秘の後だと、少しかための大きめのフンが出てくることもあるようです。

そのサイズは小豆ほど、あの小さなベタの体のどこから出てくるのか不思議に思ったことがありました。

健康状態のベタのフンはだいたい米粒位の大きさなので、便秘後のフンを見ると本当に驚きます。

話を戻しますが、フンを水槽に放置するのは水質悪化につながる為、スポイトで取り除いてあげましょう。

ろ過装置・バクテリアのいない小型水槽だと、フンひとつで生存出来なくなるような水質になってしまうので毎日の水換えと一緒にフンを取り除きます。

底砂やろ過装置のある水槽は毎日でなくても大丈夫ですが、気になった時や水換えのタイミングでスポイトなどを使い、底砂の掃除をします。

ベタのフンが見つからない場合

底砂のしいていないような水槽ならば見つけやすいですが、砂があるとフンを見つけづらいことも

ベタを水槽から取り除き、水槽の水をかき混ぜてみるとフンや食べ残しなどの汚れが出てきます。

浮いてきた汚れもスポイトで取ります。

スポイトでは完全に取り切ることは出来ませんので、2週間に一度は底砂の丸洗いをしてあげるともっと良いと思います。

そしてフンをした後に本当に見つからない場合もあります。

のちに説明しますが、ベタがフンを食べてしまった場合見つかりません。

ベタのフンに関するトラブルと予防策

フンが出ないとき(便秘の可能性)

ベタが数日間フンをしない場合、便秘の可能性があります。

餌の与えすぎや水温の低下が原因で腸の動きが鈍くなることがあります。

便秘が続くと体が膨らんだり、泳ぎ方が不自然になったりするので注意が必要です。

対策としては絶食を1〜2日行い、その後消化の良い餌を少量与えると改善することがあります。

フンの色で病気を見分ける

白く細長いフンが続く場合は消化不良や寄生虫の可能性があります。

黒っぽいフンは食べたもの由来のことが多いですが、異常に粘り気がある場合は体調不良を疑いましょう。

日常的にフンの色や形を観察することで病気の早期発見につながります。

フンを減らす飼育環境の工夫

フンの掃除を楽にするためには、底砂を薄く敷く、または敷かない「ベアタンク」飼育も有効です。

また、フィルターや水流を工夫することでフンが一か所に集まりやすくなり、スポイトで取りやすくなります。

さらに、餌を与える量を適切に調整することでフンの量も減り、水質の悪化を防げます。

ベタはフンを食べてしまう?

ベタのフンは餌と同じ色をしているため、間違えて食べてしまう場合があります。

フンを食べてしまうとベタが消化不良を起こしやすくなり、便秘につながります。

なので、こまめにフンを取り除く事が大切です。

食べずにすぐ吐き出すこともあるようですが、その場合フンが更に細かくなり水質悪化につながります。

どちらにせよフンはしっかり取り除きましょう。

ベタのフンに関するFAQ

ベタのフンについて【まとめ】

ベタのフンは健康状態を知る重要なサインであり、水質悪化の原因にもなるため日々の管理が欠かせません。

色や形をチェックしながらこまめに掃除を行うことで、ベタが快適に暮らせる環境を維持できます。

フンの様子を観察する習慣をつけ、飼育全体の安定につなげましょう。