ベタが弱ったときや病気予防のケアとして有効な「塩浴」。

しかし塩の種類や濃度を間違えると逆効果になることもあります。

この記事では塩浴の正しいやり方、エアレーションの必要性、水換え方法に加え、初心者がやりがちな失敗例とその回避法まで解説します。

ベタの塩浴の仕組み

ベタの塩浴のやり方いついての解説ですが、、大雑把にいうとベタのいる水槽に塩を入れてあげるだけです。

なぜ塩を入れると元気になるのかというと

・浸透圧の関係

・塩による殺菌効果

・ミネラルの補給

浸透圧

まず浸透圧について説明します。

浸透圧とは濃度の異なる液体が隣り合った際に、濃度の差を埋める・小さくする為に濃度の低いほうから高い方に液体が移動する際の圧力のことを言います。

ベタの水槽で表現すると

・ベタの塩分濃度がおよそ0.9%

・淡水の塩分濃度が0.05%

浸透圧のことを考えると淡水がベタの中に移動してしまいます。

そしてベタは入ってきた水を排出します。

ベタは入ってきた水を尿としてちゃんと排出しているので、水で体がパンパンになる、なんてことはありません。

逆にベタの水槽の水をベタの塩分濃度に近づけたらどうなるのでしょう。

答えは浸透圧によってベタに入ってくる水が減る為、ベタの負担が軽くなり体力の温存にもなります。

人間も負担が何も無ければとても調子が良くなりますよね。

それはベタも一緒です。

殺菌効果

次は塩による殺菌効果を説明します。

こまめに水を替えていても水質の悪化などでベタの調子が悪くなることがあります。

水中の細菌によってベタが不調になることがあり、その際には塩浴をしてあげると良いでしょう。

細菌による病気の初期状態程度でしたら塩浴で治療することが可能です。(必ず治癒するというわけではありませんが)

この塩による殺菌効果は良いことだけではありません。

後ほど記述しますが水草や、ろ過バクテリアにも影響があります。

人間の健康にも需要があるミネラルはもちろん観賞魚にも必要です。

ミネラルは骨を強くしたり、ミネラルがあると色鮮やかに健康を保つことが出来ます。

ベタの塩浴は濃度によって効果が違う

ベタの塩浴は、目的や症状に合わせて適切な塩分濃度を選ぶことが大切です。

ここでは塩分濃度ごとの特徴と効果をまとめます。

低濃度(0.1〜0.3%)

軽い体調不良や輸送後のストレス緩和に有効です。

浸透圧の負担が軽減されることで、ベタの体力回復をサポートします。

長期間維持しても大きなリスクが少ないため「予防的な塩浴」に向いています。

ただし、細菌感染や寄生虫などの治療効果はほとんど期待できません。

標準濃度(0.5%前後)

ベタの塩浴で最も一般的に使われる濃度です。

体力回復に加えて、軽度の細菌感染やヒレの充血・粘膜の不調といった初期症状に効果があります。

通常は1〜2週間を目安に行い、症状が改善すれば淡水に戻します。

水草やろ過バクテリアに悪影響が出やすいため、隔離容器で行うのが基本です。

高濃度(0.8〜1.0%)

短期集中で行う強めの塩浴です。

寄生虫や細菌に対して一定の効果が期待できますが、同時にベタへの負担も大きくなります。

数時間〜数日程度の使用に限られ、長期間続けるのは危険です。

初心者がいきなり試すにはリスクが高く、基本的には経験者や薬浴と併用するケースに限定されます。

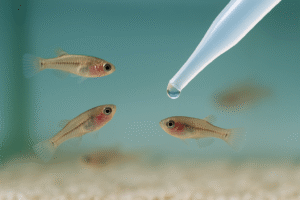

ベタの塩浴の具体的な方法

ベタの塩浴は「塩を水に溶かすだけ」とシンプルですが、濃度や入れ方を間違えると逆効果になってしまいます。

ここでは初心者でも失敗しにくい正しいやり方を解説します。

塩の濃度は標準で0.5%が基本

ベタの塩浴で推奨される濃度は 0.5%(水1リットルに対して約5gの塩) です。

家庭にある小さじ1杯がちょうど5gに相当するので、例えば10リットル水槽なら小さじ10杯を目安に加えましょう。

ただし目的によっては異なる塩分濃度が適している場合もあるので、目的に応じて塩分濃度を選択してください。

使う塩の種類

使うのは 食卓塩(塩化ナトリウムのみのもの) で十分です。

岩塩やにがり入り、ヨウ素添加など特殊な塩は水質を変化させ、かえってベタに負担を与える可能性があります。

便利なのが 塩タブレット。

正確に計量する手間が省けて、溶け残りの心配も少ないため初心者におすすめです。

ただしコストはやや高めなので、手間を惜しまないなら普通の食卓塩で十分対応できます。

塩の入れ方のポイント

塩浴では「濃度0.5%」を守ることが大切ですが、 入れ方 を間違えるとベタに強いストレスを与えてしまいます。

水替え用の水にあらかじめ溶かすのが安全

最もおすすめなのは、水替えの際に用意した新しい水に塩を完全に溶かしてから水槽に足す方法です。

これなら濃度が均一になり、ベタが急な変化で驚く心配もありません。

ただしこの場合の注意点としては水替え用の水の塩分濃度を0.5%にするのではなく、水槽全体の塩分濃度を0.5%にする必要があるという点です。

塩浴開始時の1回目は特に慎重に計算するようにしてください。

2回目以後は水槽の塩分濃度が既に0.5%設定になっているため、水替え用の水の塩分濃度も0.5%でOKです。

直接水槽に入れる場合の注意点

やむを得ず直接入れる場合は、一度に全量を入れないようにしましょう。

小さじ1杯(約5g)程度ずつ数回に分け、よくかき混ぜて完全に溶かすのがコツです。溶け残りや局所的な高濃度を避けることで、ベタへの負担を最小限にできます。

ベタの塩浴時の水槽は、エアレーションなしでも良いの?

淡水から塩水にすると水中の酸素含有量が減りますので、ベタの様子を見てエアレーションを入れることをおすすめします。

ろ過装置がついているならばエアレーションは不要、そのままろ過装置を回しましょう。

体調が回復傾向にあればエアレーションは無くても平気です。

酸素対策に酸素を出す石が販売されていますが、あれはあまりおすすめしません。

なぜならば酸素を出す石は水質を大きく変えてしまう為、弱っていて塩浴中という観賞魚には逆に負担をかけてしまいます。

水槽内に水草がある場合はほぼ枯れます。

塩浴用のバケツや隔離水槽などを用意するのがベストです。

塩浴時の水替え頻度は?

塩浴中は水が汚れやすいので2日に1度の頻度、3分の1程度を交換します。

塩の成分でろ過バクテリアは上手く働きませんので、水替えの頻度は高くなります。

水替え・足し水をする際もきちんと計量して、塩分濃度は同じ水にしてください。

症状別ベタの塩浴の注意点

ベタの尾ぐされ病の塩浴

ヒレの先が白く溶けるように崩れる病気。

初期なら0.5%塩浴で進行を抑えられることがありますが、悪化している場合は薬浴が必要です。

ベタの水カビ病の塩浴

体表に白い綿のようなカビがつく病気。

塩浴で細菌・真菌の増殖をある程度抑えられますが、確実な治療にはメチレンブルーなどの薬を併用するのが基本です。

ベタのポップアイの塩浴

目が飛び出す症状。

細菌性のことが多く、塩浴で体力を補助する効果はあります。

ただし根本治療には抗菌薬が必要になるケースが多いです。

ベタの松かさ病の塩浴

ウロコが逆立つ重症疾患。

塩浴はあくまで体力維持のサポートで、治療の中心は薬浴です。

塩浴だけで完治することは難しいので注意しましょう。

ベタの白点病の塩浴

体に白い点が現れる寄生虫病。

0.5%塩浴で寄生虫の活動を抑える効果はありますが、確実には駆除できません。

専用薬との併用が効果的です。

ベタのヒレがボロボロの塩浴

ヒレが裂けたり傷んでいる場合、塩浴で細菌感染を予防しながら回復を助けることができます。

進行が早いときは尾ぐされ病の可能性があるので要注意です。

ベタが元気ない時の塩浴

原因不明で元気がない場合、塩浴は体力回復のサポートとして有効です。

ただし長引く場合は水質悪化や病気が背景にあることが多いため、環境改善や薬浴を検討しましょう。

ベタの塩浴で注意すべき失敗例と安全対策

塩の種類を間違える

塩浴で使用する塩は「食塩(塩化ナトリウムのみ)」が基本です。

岩塩やにがり入りの天然塩、ヨウ素や添加物が入った塩は水質を大きく変化させ、ベタにとって有害になることがあります。

特に、調味塩やミネラル強化塩は避けるべきです。

安価で手に入りやすい食卓塩で十分効果があります。

濃度調整を誤る

「少し多めに入れた方が効果が高い」と思いがちですが、塩分濃度の急激な変化はベタに強いストレスを与えます。

特に2%以上の高濃度は危険で、逆に弱ってしまうこともあります。

正しくは「1リットルに対して約5g(0.5%)」を守り、必ず数回に分けて溶かしながら入れるようにしましょう。

長期間の塩浴を続ける

塩浴は万能治療ではなく、1〜2週間を目安に行うものです。

長期に続けると逆に体力を消耗したり、腎臓への負担が増える可能性があります。

2週間以上経過しても回復が見られない場合は薬浴への切り替えや、水槽環境そのものの見直しを優先することが大切です。

ベタの塩浴期間は?

基本的に様子を見ながら1~2週間程度が目安。

2週間経っても体調が戻らない、悪くなるようでしたら塩浴から薬浴。

1週間程度で元気になれば淡水にもどしても良いでしょう。

また塩浴中は水質の汚染を最小限にする為絶食が基本です。

かわいそうな気がしますが、観賞魚は一週間程度ならば食べなくても生きていけます。

むしろエサの食べ残しやフンで汚れた水の中を泳がせる方がかわいそうかな、と思います。

塩浴期間が長く、1週間を過ぎましたら食べ切れる量を与える程度で良いです。

また淡水に戻す時にも、少しずつ水合わせを行います。

ペットショップからベタを家に迎え入れた時を思い出しながら同じように水温から合わせていきます。

塩浴から淡水に戻す方法

一気に戻さないことが大切

塩浴で0.5%に慣れたベタをいきなり真水に戻すと、浸透圧の変化で体調を崩す可能性があります。

特に弱っている個体には大きな負担になるため注意が必要です。

徐々に薄めていく

淡水に戻すときは、1日に1〜2回の水替えで少しずつ塩分濃度を下げていきましょう。

例:

- 1回の水替えで全体の3分の1を淡水にする

- 翌日も同じように3分の1を淡水にする

- 2〜3日かけて最終的に真水に近づける

この方法なら、ベタの体が少しずつ環境に慣れるので安全です。

元気が戻ってからがベスト

塩浴はあくまで体力回復や初期治療が目的なので、回復が見られた時点で淡水に戻すのが理想です。

長期間だらだら塩浴を続けるよりも、淡水での健康維持に切り替える方が長生きにつながります。

ベタの塩浴のやり方【まとめ】

ベタの塩浴は正しい濃度と期間を守れば、病気の初期対策や体力回復に大きな効果があります。

ただし塩の種類や水換え方法を誤ると逆に危険です。

本記事を参考に、安全に塩浴を行いながら大切なベタを長生きさせてあげましょう。

さらに詳しい飼育トラブル対応は関連ページもあわせてご覧ください。