ベタの尾ぐされ病は初期なら回復が見込めますが、末期まで進むと治療はほぼ不可能です。

この記事では「末期になった場合どうなるのか」という現実に加え、進行を防ぐための早期発見のポイントや日常的な予防策についても解説します。

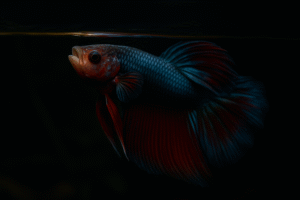

ベタもかかる尾ぐされ病とは?

熱帯魚がかかりやすい病気の代表格とも呼べる病気です。

原因は「カラムナリス菌」という細菌に感染することですが、カラムナリス菌自体は水中に普通に存在する常在菌です。

人が風邪をひくのと同じで、魚が体調を崩して体の免疫力が下がったときに発症しやすい病気といえます。

尾ぐされ病はその名の通り、発症するとひれの先端が溶けたようにボロボロになる病気で、尾ひれに限らずどのひれにも発症します。

放置するとえらまで発症してボロボロになり、呼吸できなくなって死に至る恐ろしい病気です。

ベタは尾ぐされ病になりやすい?

個人的には、この認識は少し間違っているのではないかな、と思っています。

ベタは特段、尾ぐされ病になりやすい魚ではありません。

そういわれるのは、尾ぐされ病になりやすい環境で飼育されていることが多いのと、ひれが長いために尾ぐされ病が目立ちやすいためではないかな、と思っています。

ベタが丈夫な魚なのは確かですが、だからといって狭い容器で飼育するのが適切なわけではありません。

コップのような小さな容器では水質管理も温度管理も行き届かず、病気になりやすい環境となります。

最低でも30センチ程度の水槽を使用し、フィルターとヒーターをきちんとつけて飼育するだけで、病気になるリスクは格段に減らすことができます。

ベタの尾ぐされ病を進行させないための早期対策

ベタの尾ぐされ病は「末期になったら手遅れ」という厳しい病気です。

しかし、そこまで悪化させないためにできる早期対応があります。

初期症状の見極め方

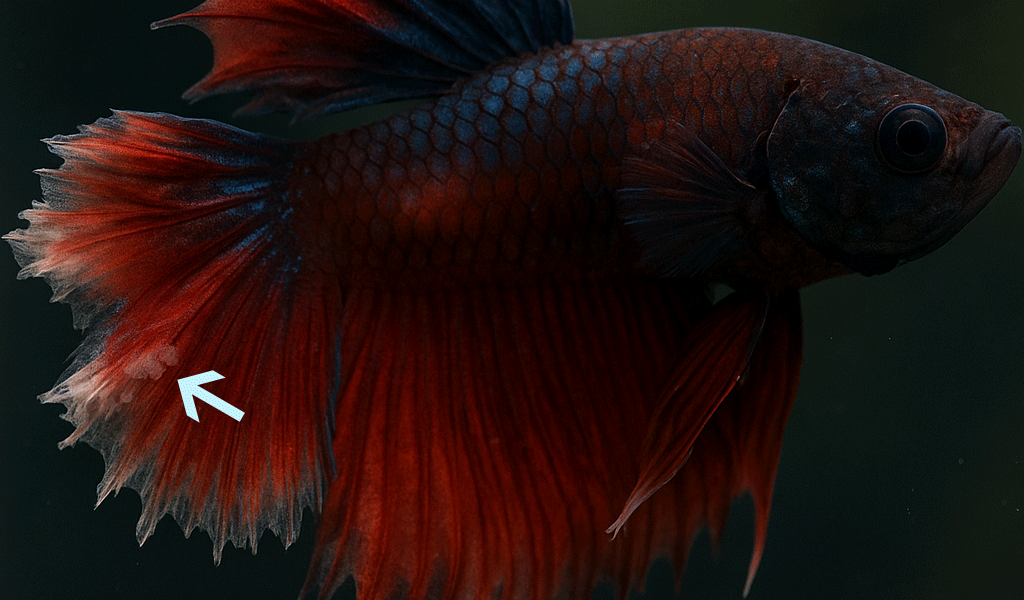

尾ぐされ病はひれの先端が白く濁ったり、ギザギザに欠けたりするところから始まります。

見た目の変化は小さくても、すでに菌が繁殖しているサインです。

この段階で気づけるかどうかが、回復率を大きく左右します。毎日ベタを観察し、ひれの輪郭が乱れていないかチェックしましょう。

生活環境を整えることが最大の治療

初期であれば、薬浴に入る前にまずは水質改善が効果を発揮します。

水替えをこまめに行い、フィルターを清掃して水を清潔に保つこと。

さらにヒーターで水温を安定させ、急激な温度変化を避けることで、ベタの免疫力をサポートできます。

発症個体を隔離する重要性

同じ水槽で他の魚を飼っている場合は、必ず隔離を行いましょう。

尾ぐされ病の原因菌は常在菌とはいえ、弱った魚にとっては致命的です。

早めに隔離水槽を用意して観察・治療を行うことで、群泳している他の魚を守ることにもつながります。

ベタが尾ぐされ病に|具体的な治療方法

さて、ベタが尾ぐされ病になった場合、どのような治療ができるでしょうか。

私が自分でやっている方法をご紹介しますね。

- 水温を30度まで上げる

- 0.5%の塩水で飼育する

- 「グリーンFゴールド」を使用する

この3点で、私は尾ぐされ病に対処しています。

尾ぐされ病の原因であるカラムナリス菌は非常に厄介な細菌で、高温にも塩分にも耐性があります。

カラムナリス菌がダメージを受けるほどの高温や塩分では、ベタが助からない可能性があるのです。

そこで、ベタの体力をあげるために水温を30度まで上げます。

この温度ではカラムナリス菌は死にませんが、ベタの活性を上げて免疫力を高める効果が期待できます。

ベタの塩浴治療の塩分も5%ではカラムナリス菌には効きませんが、ベタの体内と同じ塩分濃度にすることで、ベタの体への負担を少しでも減らす狙いがあります。

尾ぐされ病の治療薬には何種類か知られていますが、私はグリーンFゴールドを使います。

魚病薬には染色系と抗生物質がありますが、グリーンFゴールドは抗生物質に分類され、より強力な効果が期待できると考えています。

もしもベタが末期の尾ぐされ病になったら

ひれが根元近くまでボロボロになった末期の尾ぐされ病については、おそらく治療は不可能だと思われます。

この状態で前述のような治療を行っても、ベタの体力がもたないでしょう。

特にグリーンFゴールドはわりと強い薬なので、末期症状で弱っている魚には使わないほうがいいとされています。

かわいそうですが、ここまでくると手立てがないのが実情で、できることとしては新たな感染魚を出さないために徹底して隔離することくらいです。

ベタが尾ぐされ病の末期に!【まとめ】

尾ぐされ病は一度発症すると進行が早く、末期までいけば助けるのは難しくなります。

しかし、初期段階で気づき、環境改善と薬浴を組み合わせれば回復の可能性は十分にあります。

再発防止には日々の観察と水質管理が何より大切です。

別記事では「塩浴の正しいやり方」や「ベタの水槽サイズの選び方」も紹介していますので、あわせてご覧ください。