ベタは「酸欠に強い魚」として知られています。

しかし実際には肺呼吸をしているわけではなく、独自のラビリンス器官を使って空気呼吸を行っています。

この記事では、ベタの呼吸方法や酸欠に強い仕組みを解説し、健康に飼うための注意点もご紹介します。

一般的な魚の呼吸方法とは?

魚は人間と違い、エラで呼吸します。

口から水を取り込み、胸びれ近くのエラから吐き出す際に、水中の酸素を吸収する仕組みです。

常にエラ呼吸しているため、口をパクパク動かす姿が見られます。

ほとんどの魚はエラ呼吸に加え、わずかに皮膚呼吸も行っています。

ただし例外もあり、有名なのが「肺魚(ハイギョ)」で、文字通り肺をもち、酸欠には強いものの空気を吸えないと溺れてしまいます。

ドジョウやコリドラスは腸呼吸を行い、コリドラスが水面に浮上して泡を出すのはこのためです。

さらに、ベタを含むアナバスの仲間は「ラビリンス器官」によって空気呼吸が可能です。

ベタは肺呼吸ではなく「エラ+ラビリンス器官」で呼吸する

ベタは肺呼吸ではない

「ベタは肺呼吸をする」と誤解されがちですが、実際に肺は持っていません。

あくまで通常は他の魚と同じエラ呼吸がメインで、酸素不足のときにラビリンス器官が補助的に働く仕組みです。

ベタがもつラビリンス器官

ベタを含むアナバスの仲間は、エラの上部に「ラビリンス器官」という特殊な呼吸器官を持っています。

ラビリンスとは「迷路・迷宮」の意味で、内部が複雑に入り組んだ構造をしています。

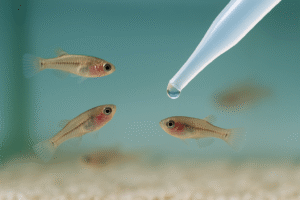

この器官を使うとき、ベタは水面まで浮上して口をパクッと開け、空気を吸い込みます。

吸い込んだ空気はラビリンス器官で酸素として取り込まれるため、水中の酸素が不足していても呼吸できるのです。

つまり「水槽が酸欠状態でもベタが生きられる」のは、このラビリンス呼吸ができるからです。

ただし常に空気呼吸をしているわけではなく、基本は他の魚と同じくエラ呼吸で、水中の酸素が足りないときにラビリンス器官が補助的に働きます。

ラビリンス器官の使用頻度は?

ベタにとっての呼吸方法のメインはあくまでも他の魚と同じでエラ呼吸です。

そのため「健康な飼育環境であればラビリンス器官を全く使わないのでは?」と言う疑問を持つ方もいるでしょう。

しかし実際は正常な環境であっても、ベタはラビリンス器官をまったく使わないわけではありません。

酸素が十分にあっても数時間に一度ほどは水面に浮上し、軽く空気を吸う行動が見られます。

これは生理的に必要な習性であり、健康で正常な証拠です。

逆に、頻繁に苦しそうに水面に上がる場合は酸欠や水質悪化の可能性があるため注意しましょう。

- 十分に酸素がある環境 → 頻度は少なく、数時間に1回くらい軽く水面で呼吸する程度

- 酸素がやや不足する環境 → 数分〜十数分おきに浮上して口を出す

- 酸素が極端に不足している環境 → しょっちゅう水面に上がり、苦しそうに何度も空気を吸う

ベタは酸欠に強いが水質悪化には強くない!

確かに、ベタにはラビリンス器官があるため、普通の魚よりも酸欠には強いといえます。

ただし、ベタは酸欠に強いだけで、水質悪化に強いわけではありません。

ふつう、水槽内が酸欠になる環境では水質悪化も起きやすく、あまり状態のいい飼育水ではない場合がほとんどです。

そんな環境では、美しいひれが細菌に冒されてボロボロになってしまうこともあります。

ベタは強い水流を好まないためフィルターやエアポンプは不向き、という記述を見ることもありますが、フィルターやエアポンプの水流を避けられないほど小さな水槽で飼うこと自体が、あまりいいことではありません。

ベタを健康に長く楽しむのなら、小型でも設備のきちんと整った水槽で飼うべきでしょう。

ちなみに、熱帯魚ショップではよくコップに入れられたベタが陳列されています。

これはショップ独自の特殊な技術が使われているわけではなく、水質の安定した大型水槽の水を頻繁に入れ替えているのです。

このため、コップのような小さな容器でもさほど水質が悪化せず、ベタも状態を崩さずに済んでいるのです。

同じやり方をすれば自宅でもコップでベタを鑑賞することはできますが、手がかかるのでおススメはしません。

ベタが水面で口をパクパクする理由

水面呼吸は異常ではない

ベタはラビリンス器官を使うため、しばしば水面に浮かんで口をパクパクさせます。

これは酸素を取り込む自然な行動であり、必ずしも水槽の酸欠を意味するものではありません。

他の魚が水面に集まるときは酸欠のサインですが、ベタの場合は日常的な行動と考えて問題ありません。

頻度が増えたら注意が必要

ただし、いつも以上に頻繁に水面で呼吸をしているときは、水質悪化や水温の不適合が原因となっている可能性があります。

特に高水温では酸素が溶けにくくなり、ベタがより多くの空気呼吸を必要とすることがあります。

エサの食べ残しや水換え不足が重なると、水質の悪化と酸欠が同時に進むため注意が必要です。

正常な呼吸との見分け方

健康なベタは、ゆったりとした動きで水面に浮かび、軽く空気を吸ってから再び水中に戻ります。

一方で、苦しそうに何度も急いで浮上したり、体を横たえるようにして水面に漂う場合は異常のサインです。

このような場合は、水質や水温を確認し、必要に応じて換水やエアレーションを検討しましょう。

まとめ

ベタはラビリンス器官によって酸欠に強いですが、それはあくまで補助的な呼吸方法です。

水質悪化や過度の酸欠に耐えられるわけではないため、快適な環境を整えて飼育することが長生きの秘訣です。