「ハムスターは温厚」と聞く一方で「噛まれて血が出た」という声も多いですよね。

本記事ではハムスターが噛む理由や対処法に加え、噛まれない接し方の基本を解説します。

飼い主とハムスターの信頼関係を築くヒントになりますよ。

ハムスターが噛む3つの理由

ハムスターが人を噛むのは「性格が悪いから」でも「人が嫌いだから」でもありません。

小さな体で生きるために、噛むことは本能的で自然な行動です。

その背景を理解することで、飼い主も落ち着いて対処できるようになります。

防御本能による噛みつき

ハムスターは野生では常に捕食者に狙われる立場です。

そのため、大きな手や突然の動きに対して「身を守らなければ」と感じると噛んでしまいます。

特にゴールデンハムスター以外の小型種は臆病な個体が多く、防御反応が出やすい傾向があります。

匂いや食べ物との勘違い

手に食べ物の匂いがついていると、ハムスターが「エサだ!」と思い込んで噛んでしまうことがあります。

人間からすると予想外ですが、嗅覚に頼るハムスターにとっては自然な行動です。

とくにひまわりの種や果物を触った後は要注意です。

環境や欲求が原因の噛みつき

ケージの柵や手を噛むのは、必ずしも攻撃ではなく「ストレス解消」「歯を削る」「脱走したい」というサインであることもあります。

また、タンパク質不足や発情期など、体の欲求が行動に表れることもあります。

ハムスターが噛む|種類別の特徴

ハムスターと一口にいっても、種類によって性格や噛みやすさは大きく異なります。

ここでは代表的な3種類について、噛む傾向と特徴を紹介します。

ゴールデンハムスター

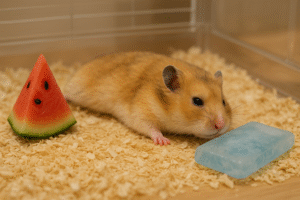

ゴールデンハムスターは比較的温厚で、人に慣れやすい種類といわれています。

手乗りやスキンシップがしやすく、初心者にも人気です。

ただし、夜行性で眠っている時に触ると「邪魔された!」と感じて噛むことがあります。

また、縄張り意識が強いため、ケージ掃除の際に不用意に触れると防御本能で噛むこともあります。

基本的には落ち着いた性格ですが、接し方を誤ると噛まれる可能性は十分にあります。

ジャンガリアンハムスター

ジャンガリアンハムスターは小型で可愛らしい見た目ながら、警戒心が強く臆病な個体が多いです。

そのため「怖い」と感じた時に噛むことがよくあります。

手の匂いを嗅いでエサと勘違いして噛むケースも珍しくありません。

慣れるまで時間がかかりますが、ゆっくり信頼関係を築けば噛まれることは少なくなります。

最初は手から直接触れ合うのではなく、好物を差し出して「安全な存在」と認識してもらうことがポイントです。

ロボロフスキーハムスター

ロボロフスキーは最も小柄で、俊敏に動き回る性格をしています。

非常に臆病で人に慣れにくいため、手乗りやスキンシップを期待すると噛まれるというより「逃げられる」ことが多いです。

ただ、ストレスが強いときや驚いたときには噛むこともあります。

基本的には観賞向けの種類で、無理に触れ合おうとするとストレスになりやすいため注意が必要です。

噛まれたくないなら「見ることを楽しむ飼育スタイル」が適しています。

- ゴールデン=温厚で慣れやすいが縄張り意識で噛むことあり

- ジャンガリアン=臆病で防御的に噛みやすい

- ロボロフスキー=噛むより逃げるが、臆病でストレス時に噛むことも

このように種類ごとの性格を理解することが、噛まれにくい飼い方につながります。

ハムスターに噛まれた際の対処法

飼い主の処置

ハムスターが噛む理由を理解していても、実際に噛まれると痛みや出血に驚く飼い主さんは多いでしょう。

ハムスターの歯は小さいながらも鋭く、人によっては指に穴が空いたり血がにじむほどの力があります。

ここでは、噛まれたときの正しい対処法を解説します。

まずはしっかり消毒する

噛まれた直後は、必ず傷口を流水で洗い流し、その後に消毒を行いましょう。

消毒液があれば理想的ですが、ない場合は水道水で洗うだけでも構いません。

放置すると雑菌が入り込み、アレルギー反応やアナフィラキシーショックを引き起こす危険があるため、自己処置を怠らないことが大切です。

傷の様子を観察する

消毒後は数時間〜1日程度、噛まれた部位の状態を観察しましょう。

赤みや腫れ、発熱、強い痛みが出る場合は感染のサインかもしれません。

特に小さなお子さんや免疫力が落ちている方は、症状が重くなりやすいため注意が必要です。

異常があれば迷わず病院へ

ハムスターはネズミの仲間であり、口内にどのような菌を持っているか完全にはわかりません。

消毒後も症状が改善しない、または悪化している場合は早めに病院を受診してください。

感染症やアレルギー反応が進行する前に専門的な処置を受けることが重要です。

ハムスターが噛むときの対策・予防

噛まない関係づくりは信頼から

ハムスターは人に慣れるのに時間がかかります。

急に手を差し出すと「敵が来た!」と感じて噛むことがあります。

まずはケージ越しに声をかけたり、好物を手から与えて「この人は安心できる存在」と覚えてもらいましょう。

焦らず少しずつ距離を縮めることが噛まれないための第一歩です。

匂いと手の使い方に注意

石けんやハンドクリームの匂いが手に残っていると、ハムスターが「食べ物かも」と勘違いして噛んでしまうことがあります。

触る前には水でよく手を洗い、自然な匂いにしてから接しましょう。

また、上から手を覆いかぶせる動作は捕食者に似ているため噛みやすくなります。

必ず横から優しく手を差し入れてあげるのがポイントです。

ストレスや体調不良が原因の噛みつきもある

どんなに大人しいハムスターでも、ストレスや体調不良で攻撃的になることがあります。

ケージの環境が狭い、騒音が多い、寝ている時に無理やり触られるなどは大きなストレスになります。

また、病気やケガで痛みを感じている時も噛むことがあります。

普段と違う様子が見られる時は、接し方を控えるか動物病院で相談しましょう。

デコピン

飼い主の体験談として、噛まれた直後におでこ(耳と耳の間)を軽く弾く「デコピン」が効果的だった例があります。

力加減はとてもとても優しく。

人間同士でやるような力の強さは絶対NGです。

タイミングは噛んだ直後がポイント。

これにより「噛むと嫌なことがある」と学習し、噛まなくなることがあります。

ただし個体差があり、逆効果になる場合もあるため注意が必要です。

ハムスターのデコピンで死亡は起こりうる?

ハムスターは体重30~150gほどのとても小さな動物です。

わずかな衝撃でも内臓や脳にダメージを与える可能性があります。そのため、強くデコピンすれば死亡事故につながるリスクは十分に考えられます。

絶対に強く叩くような行為は避けましょう。

ハムスターのデコピンで気絶は起こる?

軽いデコピンでも、一時的に動かなくなる「気絶のような状態」になることがあります。

これは衝撃で神経が一瞬マヒしている可能性があり、決して安全ではありません。

人間が思うよりはるかに繊細な体をしているため、「気絶=しつけ成功」と勘違いするのは危険です。

ハムスターのデコピンで鼻血が出るケース

顔や鼻の部分に衝撃を与えると、鼻血が出ることがあります。

これは血管が破れているサインで、体に明らかなダメージが加わった証拠です。

小さな外傷でもハムスターにとっては大きなストレスや感染症リスクにつながります。

ハムスターのデコピンでしつけになる?

「噛んだらデコピン=噛むと嫌なことがある」と学習させる考え方もありますが、効果には個体差があり、恐怖心を植え付けるだけで余計に噛みやすくなる場合もあります。

しつけとして安全に行うなら、噛まれた瞬間にケージに戻す、手を引っ込める、好物を与えないといった「行動で示す方法」の方が効果的で安全です。

こちらの記事もおすすめ

ハムスターの「甘噛み」は愛情表現やコミュニケーションの一部であることも。本気で噛むときとの違いや、正しい対処法について詳しく解説しています。

ケージをガリガリ噛むのはストレスや欲求不満のサインです。よくある誤った対処法と、安全にやめさせるための工夫を紹介しています。

抱っこや手乗りを嫌がって噛むこともあるハムスター。正しい抱き方や慣らし方を学ぶことで、噛まれにくい信頼関係を築けます。

ハムスターが噛む場合の対処法!【まとめ】

ハムスターが噛むのは本能や環境要因によるもので、決して「性格が悪いから」ではありません。

正しい接し方を心がければ噛まれるリスクはぐっと減らせます。

信頼関係を築きながら安心して暮らせる環境を整えてあげましょう。